Stagiaire.

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- patrimoine de la Reconstruction

-

Monnehay-Vulliet Marie-LaureMonnehay-Vulliet Marie-LaureCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Santerre Haute-Somme

-

Commune

Athies

-

Dénominationsbourg

-

Parties constituantes non étudiéesmoulin, gare, calvaire, place, fortification d'agglomération, lavoir, monument aux morts

Située à 15 km de Ham et 11 km de Péronne, Athies doit son développement à sa situation en surplomb de la rivière l’Omignon, qui favorise l’installation d’un oppidum durant l’Antiquité, puis d’une maison royale entourée de forêts giboyeuses au 6e siècle. Radegonde (520-587), fille d’un roi thuringien donnée en récompense de guerre à Clotaire Ier, l’un des fils de Clovis, y réside durant près de dix ans. Consacrée à Dieu peu de temps après son mariage, elle fonde le célèbre monastère Sainte-Croix de Poitiers où elle meurt en 587.

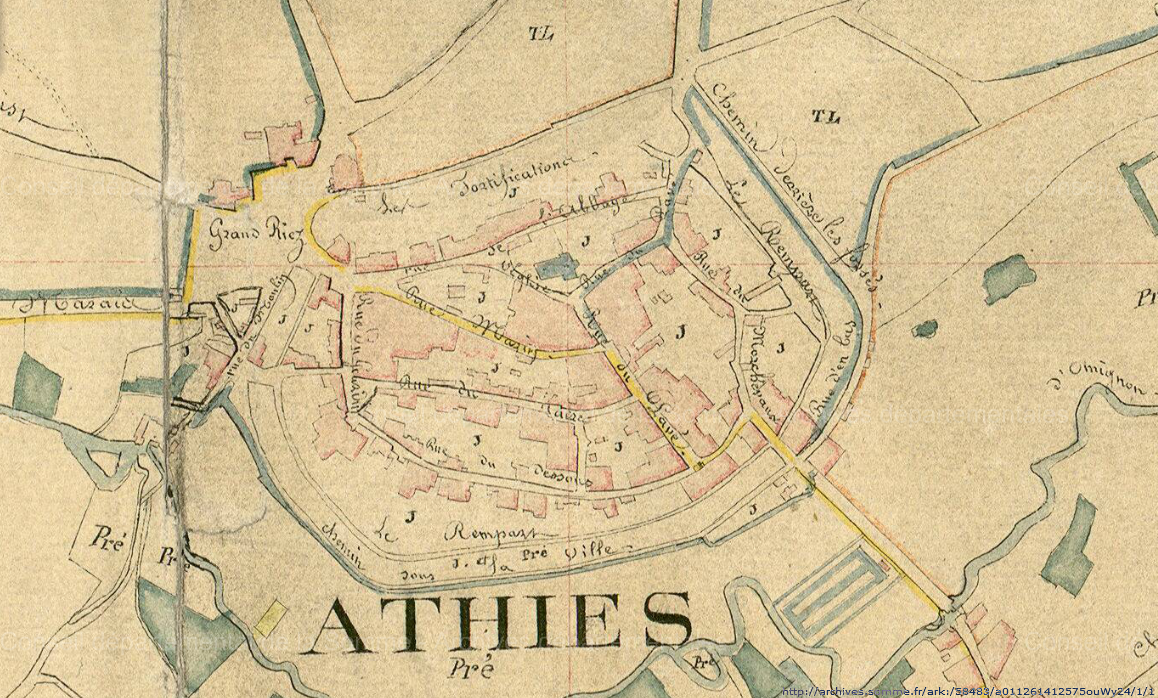

Les fortifications, encore partiellement visibles aujourd’hui, protégeaient le bourg qui s’est développé au sud du château et du prieuré fondé à la fin du 12e siècle. Au 13e siècle, Hugues d'Athies de retour de croisade décide d'y fonder une léproserie. Au 15e siècle, Athies tombe aux mains des Bourguignons, comme le rappelle un calvaire élevé à la sortie du village. Le bourg sera à nouveau pillé et brûlé par les Espagnols au 17e siècle ; ses fortifications, encore partiellement lisibles dans le parcellaire, sont démantelées. A l’ouest, le Grand Riez est l’ancienne place de marché, occupée par un jeu d’arc au début du XIXe siècle.

Bourg agricole et marchand après la Révolution, Athies doit sa prospérité à l’implantation d’une des premières sucreries de la Somme par Privat Théry (1800-1869), dans une vaste propriété au nord du village. Il en confie la direction à son fils Louis (maire d’Athies de 1851 à 1878). Après lui, l’établissement est dirigé par Henri Théry (maire d’Athies de 1879 à 1925), qui la modernise.

Proche du front, Athies subit les bombardements et l’occupation allemande dès 1916. La sucrerie, considérée comme une cible, est détruite. Sa reconstruction n’est pas envisagée et ses indemnités de dommages de guerre sont cédées à la Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies (CNSR), créée en 1919, pour construire une sucrerie plus importante et plus moderne à Eppeville.

Dans le village, qui a perdu un tiers de sa population, la reconstruction amorcée dans les années 1920 témoigne de la reprise de l’activité et de la modernisation des fermes et des habitations, tandis que les équipements publics sont restaurés et complétés par une salle des fêtes (1933).

Athies est un ancien oppidum, qui devient une résidence royale rendue célèbre par le séjour de Radegonde, fille du roi Bertaire de Thuringe, mariée à Clotaire Ier, fils de Clovis, au milieu du 6e siècle. Elle fonde ensuite l'abbaye Sainte-Croix à Poitiers où elle meurt en 587.

Un bourg fortifié se développe au sud du château (signalé par la toponymie) et d'un prieuré fondé à la fin du 12e siècle. Son histoire est principalement documentée par Paul Decagny (1844 et 1865). "Ces remparts primitifs en terre, formés par l'excavation des fossés et concourant, avec des arbres touffus et des halliers, à la défense de l'enceinte intérieure", avaient jusqu'à 25 m de profondeur. La ville avait deux portes : l'une à est, du côté de Fourques, l'autre à l'ouest, dite du Riez. Pour Decagny, un vicus franc défendu par une "enceinte de murailles dont la forme a varié suivant plusieurs restaurations successives", s'est développé près de la maison royale, remplacée ensuite par une forteresse. "Au nord-est du vicus, sur le point culminant de la colline, s'élevait la maison royale de l'époque mérovingienne. Sur ces ruines, mais dans des proportions plus restreintes", on élève un château "défendu par une double enceinte de murailles, dont on découvre encore le périmètre et le puits". Une monnaie de Maurice (empereur d'Orient en 582) a été trouvé dans les fondations du mur d'enceinte "au couchant et à droite de la porte du Riez".

Au 13e siècle, Hugues d'Athies de retour de croisade décide d'y fonder une léproserie, que Decagny situe au bas du village. On lui attribue également le nom donné à la rue du Caire. Au 15e siècle, Athies tombe aux mains des Bourguignons, comme le rappelle un calvaire élevé à la sortie du village. Le bourg est pillé et brûlé par les Espagnols au 17e siècle ; ses fortifications, encore partiellement lisibles dans le parcellaire, sont démantelées. Decagny indique qu'au début du 18e siècle, "il n'en restait plus debout que des murs ruinés et une tour énorme, de forme carrée, dont la voûte inférieure servait d'abri aux femmes de la localité pour y travailler le chanvre". A la fin du 18e siècle, "le marquis de Nesle avait donné ces restes de l'antique forteresse au garde particulier de sa baronnie. On démolit ces murs de deux mètres d'épaisseur et revêtus de grès à l'extérieur [...] une grande partie fut culbutée dans les fossés des fortifications afin d'élargir les bornes du terrain ; et une maison de culture s'élève aujourd'hui à l'emplacement du palais mérovingien et de la forteresse". Une lithographie conservée dans le fonds de la bibliothèque municipale d'Abbeville en donne une représentation au début du 19e siècle.

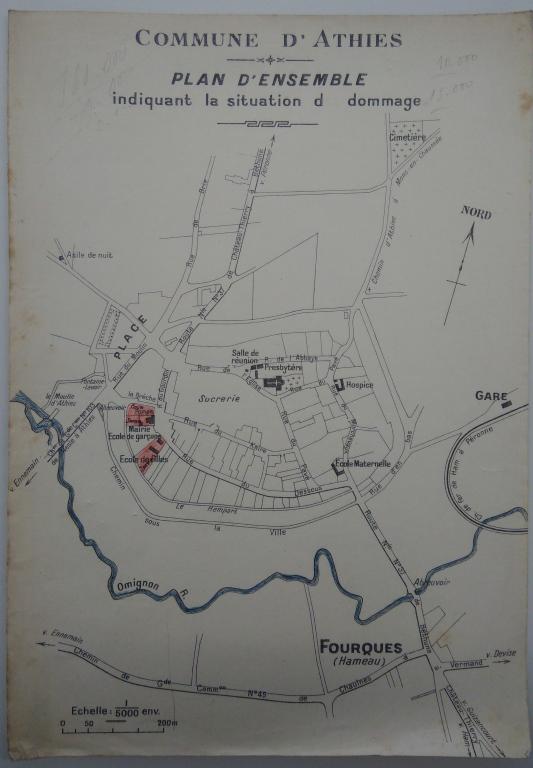

Le cadastre napoléonien donne une représentation assez précise du bourg, vers 1826 (date du tableau d'assemblage). Délimité par des remparts (au sud et à l'ouest) et de profonds fossés (au nord et à l'est) signalés sur le plan, il présente une forme circulaire. On y distingue trois anciennes portes : au sud, au nord et à l'ouest où la porte principale ouvre sur le Grand Riez, ainsi qu'une poterne vers le moulin (rue de la Brèche). Le tracé des rues et le parcellaire permettent d'identifier les accroissements successifs de l'enceinte.

A l'ouest du Grand Riez, on distingue un terrain de jeu qui pourrait être un jeu d'arc. Decagny rappelle l'importance de la confrérie Saint-Sébastien, qui compte encore en 1867 "nombre de confrères qui s'y livrent aux exercices du tir, plus honorables et plus utiles que les jeux de tavernes".

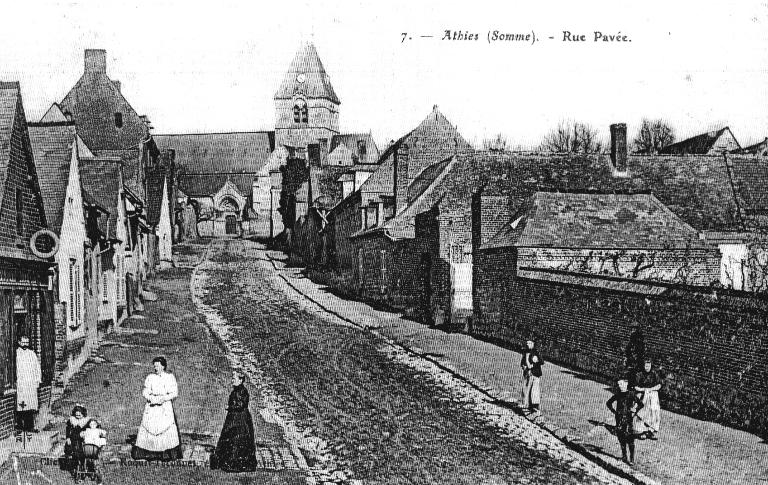

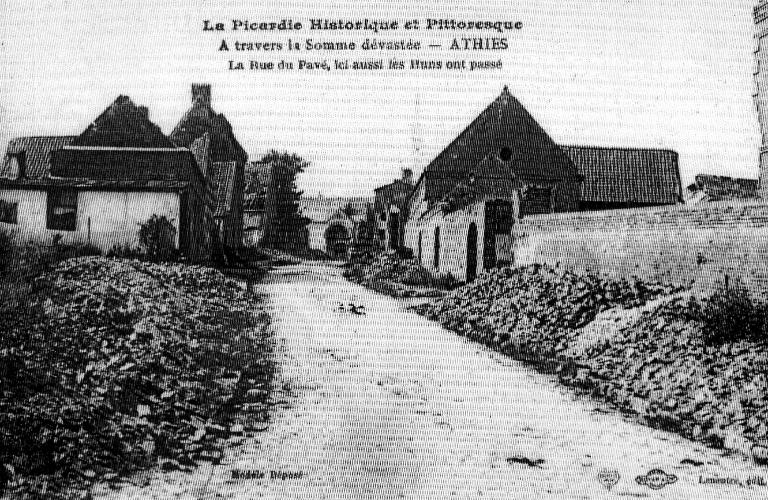

L'église, le cimetière et les bâtiments communaux sont situés au nord du bourg, au point le plus haut. Deux grandes fermes sont visibles, immédiatement au sud de l'église. Le parcellaire plus large et relativement régulier sur la rive nord de la rue de l'Abbaye, suggère un lotissement récent, comme à l'est de la rue de Morchevaux. L'implantation du bâti montre l'importance des activités agricoles et la présence de quelques maisons de marchand ou de négociants, reconnaissables à l'implantation du logis sur rue. Dans la rue du Pavé, en forte pente, le bâti est implanté perpendiculairement à la voie. Au sud de l'Omignon, s'étend le hameau de Fourques. Un moulin est également représenté au sud-ouest du village.

A partir de 1836, les recensements de population permettent d'observer une croissance significative jusqu'en 1876 (on passe de 210 à 290 maisons (1872), et de 876 à 1148 habitants), puis une baisse pour atteindre 232 maisons et 879 habitants en 1911.

Pendant la guerre de 1870, lors du blocus de Péronne, Athies est occupée par l'armée allemande (1500 hommes).

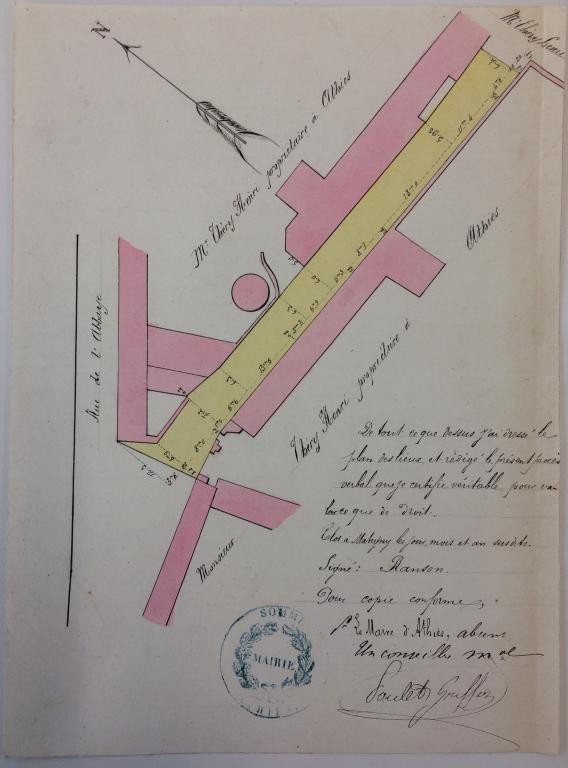

La sucrerie fondée par Privat Théry constitue le principal moteur de développement du bourg au 19e siècle. Une nouvelle route vers Péronne est ouverte avant 1875, depuis l'entrée de la sucrerie. Le développement du site industriel sur deux îlots entraine la disparition de la rue Marin, aliénée au profit d'Henri Théry en 1882. Une station de chemin de fer économique de la ligne d'Albert à Péronne est établie en 1890, reliée à la sucrerie en 1902.

A partir de 1851, les propriétaires de la sucrerie occupent des fonctions municipales. Louis-Auguste Théry (1826-1879), qui succède à son père à la tête de la sucrerie d'Athies, est maire d'Athies de 1851 à 1878, lui succède Henry Théry (1854-1926), maire de 1879 à 1925, dont la fille épouse Henri Denis de Senneville-Brare (dont elle est veuve de guerre en 1914), puis Louis Nouguier (1873-1928), interprète dans l'armée anglaise. Ils résident dans la villa les Tilleuls, élevée vers 1900 au nord de la sucrerie. Son fils Arnaud Denis de Senneville (1908-1971) est maire d'Athies de 1935 à 1945, Eugénie Théry (1885-1968), la femme de Louis Nouguier, est maire d'Athies de 1945 à 1953, enfin Jean-Louis Nouguier (1921-2013) maire d'Athies de 1953 à 1983.

La monographie communale (1897-1899) signale plusieurs établissement industriels dans le bourg : une sucrerie, une minoterie, une briqueterie et un atelier de construction et réparations de machines agricoles à Fourques. Il existe deux hôtels à Athies, dans la proximité immédiate de la sucrerie : l'hôtel de la Mairie, tenu par Achille Finot (recensement de 1906) et l'hôtel François (recensements de 1906 et 1911). Ces établissements succèdent aux auberges déjà attestées en 1851 (rue du Moulin), en 1872 et en 1881 (rue du Gourdin et rue du Moulin).

Durant la première guerre mondiale, Athies subit des bombardements en 1916, qui touchent principalement la sucrerie, le moulin, l'église et le cimetière. De nombreuses habitations provisoires sont construites dans le village en 1921, à l'initiative d'Henri Théry, dont un groupe signalé comme cité Théry dans les recensements de 1921 à 1936. La reconstruction s'effectue sous la conduite de plusieurs architectes, parmi lesquels Frédéric Vermont, installé à Athies comme géomètre (1919), architecte-géomètre (1920), architecte (1936), et entrepreneurs, dont Albert Eymard, établi rue du Gourdin (1936 et 1939).

La plupart des équipements sont restaurés à leur emplacement, à l'exception de la poste. La gare est elle aussi reconstruite en 1921 pour le Département de la Somme.

Au lendemain de la première guerre mondiale, le village compte 183 maisons habitées sur 201 pour 587 habitants (recensement de 1921). Avec la disparition de la sucrerie, qui n'est pas reconstruite au lendemain de la première guerre mondiale, Athies perd son principal bassin d'emploi. Les recensements de 1926 à 1936 montrent une reprise ponctuelle en 1926 (227 maisons pour 663 habitants) et une décroissance progressive (218 maisons pour 578 habitants en 1936). L'agriculture fait encore vivre le village jusqu'au milieu du 20e siècle. La voie ferrée est supprimée au milieu des années 1950.

Dans le bottin de 1925 (S. Carton, p. 186), on peut lire : "Athies est le centre, pour les touristes et le visiteurs, du front de Picardie. [...] Beaux sites : bords de l'Omignon et de la Somme à visiter, fossés, fortifications (restes de remparts) de l'antique oppidum d'Athies ; au moins contemporains de la reine Sainte-Radegonde (sic) qui a été élevée à Athies dans l'importante villa royale".

Athies compte 543 habitants en 1946, 600 en 1954, 495 habitants en 1968, 606 en 1975 (lotissement).

-

Période(s)

- Principale : Antiquité, Haut Moyen Age, Temps modernes, 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Vermont Frédéricarchitecte attribution par sourceVermont FrédéricCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né en 1878 à Estrées-Deniecourt, Frédéric Vermont s'installe à Athies vers 1919 comme géomètre (1919), architecte-géomètre (1920), enfin architecte (1936).

-

Auteur :

Le bourg d'Athies se situe sur un site de promontoire, lui même en forte pente, qui surplombe la vallée de l'Omignon et commande un point de franchissement sur l'axe Ham-Péronne. Il présente une forme circulaire épousant le relief et le tracé d'anciennes fortifications. En contrebas, au sud, dans la vallée, un ancien faubourg s'est développé le long de la route départementale Ham-Péronne et du chemin reliant Ennemain à Devise. Au nord, sur le plateau, des lotissements ont été créés au-delà des anciennes fortifications. A l'ouest, la place du Grand-Riez, en contrebas, est une place carrefour plantée sur laquelle ont été aménagés des terrains de sport. Au sud de la place, se trouve un lavoir. Enfin, à l'est du village, l'ancienne gare est transformée en habitation. Le cimetière est aménagé au nord-est du bourg.

L'urbanisation, au-delà du tracé de l'ancienne enceinte, est conduite par les voies reliant le bourg aux villages voisins et sur des terrains lotis au nord.

D'anciennes fortifications sont encore visibles : au sud (chemin des remparts), au nord et à l'est (talus et fossés), à l'ouest (fort dénivelé), ou évoquées par la toponymie : rue de la Brèche, chemin des Remparts.

La rue principale est aujourd'hui la rue du Dessous, par laquelle s'effectue la traversée nord-sud (route Péronne-Ham).

L'église, à la croisée des rues de traverse, domine le village. La mairie et les écoles se situent en bordure de la rue principale. Le monument aux morts leur fait face. L'ancien hospice (actuelle résidence Sainte-Radegonde) se situe également au point haut du village, à la limite des anciens fossés. A proximité de l'église, s'étend la vaste friche de l'ancienne sucrerie.

Le bâti, reconstruit après la première guerre mondiale, comprend encore de nombreuses fermes.

-

Typologiesbourg fortifié

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Somme. Série O ; 99O 426. Athies. Administration municipale (1870-1939).

-

AD Somme. Série O ; 99O 427. Athies. Administration communale.

-

AD Somme. Série O ; 99O 428. Athies. Administration communale.

-

AD Somme. 2NUM 100. Notice historique et géographique sur la commune d’Athies (1897-1899).

Bibliographie

-

CARTON Sophie, Athies en Vermandois, de la ville fortifiée au village. Saint-Quentin, 1992.

-

DECAGNY, Paul (abbé). Histoire de l'arrondissement de Péronne. 1865. Péronne : Quentin.

1844, p. 394-410 ; 1865, tome 2, p. 229-275.

Documents figurés

-

Athies. Plan cadastral. Tableau d'assemblage, 1826 (AD Somme ; 3P1932/1).

-

Athies. Plan cadastral. Développement des sections A, C et E, 1826 (AD Somme ; 3P1932/7).

-

Athies (Somme). Plan de la rue Marin, dont l'aliénation au profit d'Henri Théry est autorisée en 1882 (AD Somme ; 99O 428).

-

Athies. Les ruines du château et l'église à l'arrière-plan, lithographie, 1ère moitié 19e siècle (BM Abbeville ; Ham.112).

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

Contient

- Ancien hospice d'Athies (actuelle résidence Sainte-Radegonde)

- Ancien presbytère d'Athies

- Ancienne ferme Poulet

- Ancienne maison de l'industriel Edouard Portemont

- Ancienne sucrerie d'Athies (détruit)

- Ancienne école maternelle, puis salle des fêtes d'Athies

- Croix monumentale

- Ecole maternelle et mairie d'Athies

- Ecole primaire d'Athies (ancienne école de filles)

- Eglise paroissiale et ancien cimetière Notre-Dame-de-l'Assomption à Athies

- Monument aux morts d'Athies

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.