Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Amiens métropole

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Amiénois - Villers-Bocage

-

Commune

Bertangles

-

Dénominationsvillage

-

Parties constituantes non étudiéesplace, monument aux morts, stade, château d'eau, école primaire, abreuvoir

Le village de Bertangles s'est développé le long des axes de communication commandés par un ancien château (disparu) auquel ont succédé un manoir et un nouveau château de plaisance, construit au 18e siècle.

Bertangles est signalé dès le 7e siècle sous le nom de Bagusta. C'est dès le Moyen Age le siège d'une seigneurie qui appartient aux familles Quiéret (15e siècle) puis de Glisy (de 1524 à 1611), dont les armes apparaissent sur la charpente de l'église. La fin du 16e et le début du 17e siècle sont pour le village une période troublée : les Espagnols brûlent le château en 1597. Des souterrains-refuges sont d'ailleurs attestés dans le village. Bertangles connait alors une certaine activité protestante : des réunions de huguenots s'y tiennent vers 1604. En 1611, le domaine de Bertangles passe par mariage aux Clermont-Tonnerre, qui font reconstruire le château au 18e siècle et le choeur de l'église au 19e siècle.

La croissance de la population, au 18e siècle et jusqu´au milieu du 19e siècle, se traduit par l´extension du village, principalement le long de la rue du Moulin et des Carrières. Comme de nombreux villages de l'Amiénois, l'exode rural au profit des centres industriels se traduit par une baisse importante de la population, dans la 2e moitié du 19e siècle.

Liée au mode de relation avec le châtelain, maire du village, la construction d´une salle des fêtes, entre les deux guerres, marque l´introduction de l´architecture des loisirs dans le village, après la création des écoles également encouragée par le comte de Clermont-Tonnerre, au 19e siècle.

A partir de 1970, des lotissements (hors étude), de type poche à desserte interne ou de type filant, établis sur des voies existantes au sud-ouest et à l´est du village. Une nouvelle école, un gymnase et un stade, construits, au sud-ouest du village, constituent les équipements actuels de cette agglomération rurale, qui compte également un camping.

Comme beaucoup d’agglomérations rurales périurbaines, le village de Bertangles conserve sa structure traditionnelle et ses espaces de sociabilité, et notamment, comme c’est aussi le cas à Allonville, la mare principale, qui servait autrefois d’abreuvoir ou encore la place publique, aménagée en mail, sur laquelle a été élevé le monument aux morts. Les croix de chemin, parfois déplacées, marquent encore les limites du village, qui ne possédait pas de “tour de ville”.

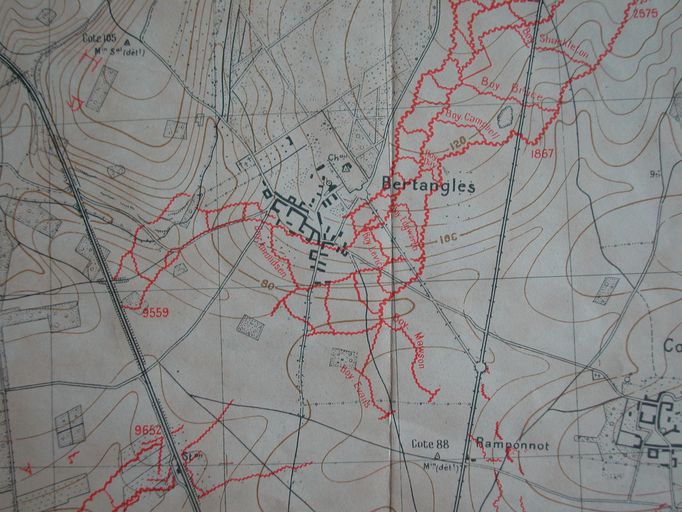

Comme le montre notamment le plan de 1918, l’extension du village depuis le début du 19e siècle est faible jusqu’au milieu du 20e siècle, qui inaugure le développement de lotissements périphériques accolés, disposant de réseau de desserte interne. L’accroissement récent de l’agglomération suit un développement plus traditionnel, le long des voies existantes (rues).

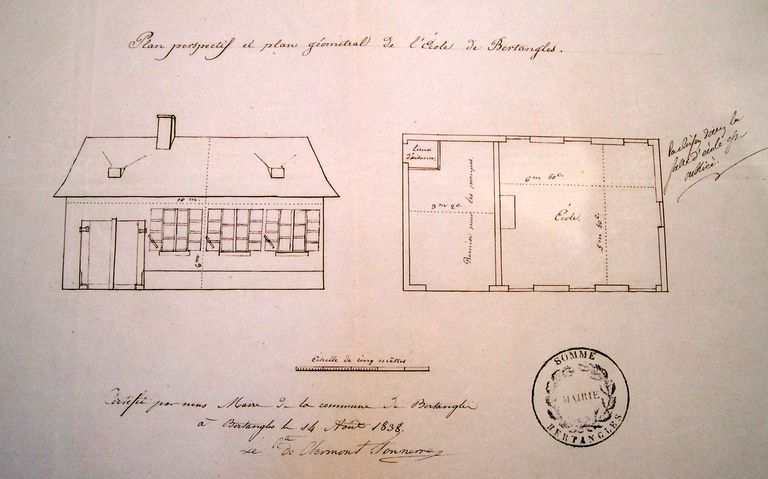

La construction de nouveaux équipements publics, au sud du village et à proximité de nouveaux lotissements, s’inscrit dans le déplacement des édifices structurant la vie sociale, qui étaient initialement regroupés autour de l’église et du château. Si la première école, construite en 1838 sur la place publique a disparu depuis bien longtemps, le village conserve deux écoles, celle des filles et la mairie-école aménagée dans une ancienne ferme, vers 1866.

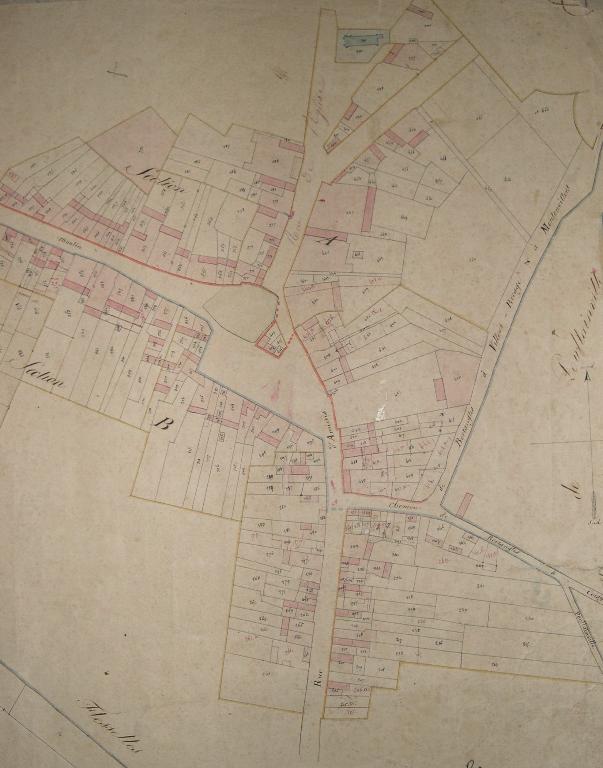

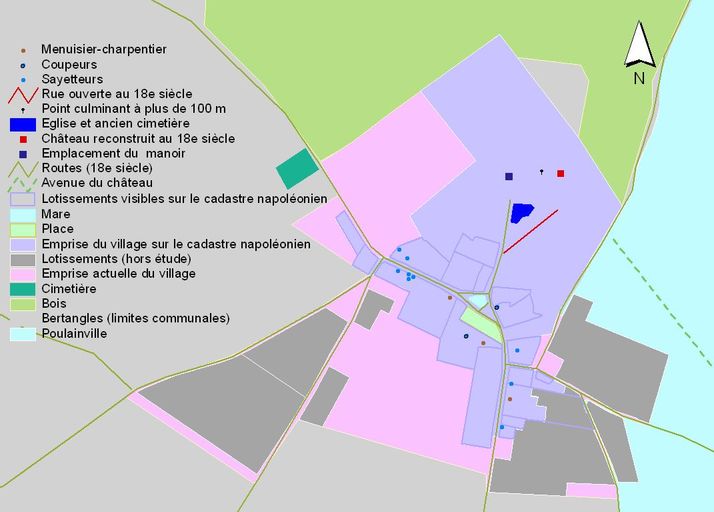

Le bâti ancien a subi de nombreuses transformations mais il constitue encore une ossature visible avec une implantation en fort retrait de la voie. Comme le montre le cadastre napoléonien, en 1810 le bâti comme le parcellaire ont déjà subi de profondes mutations (divisions de propriété). On y découvre que deux ou trois grandes exploitations agricoles (rue de l’Eglise) et principalement des petites propriétés, appartenant pour certaines aux ouvriers du textile (cf. carte).

Le développement du bâti s’est opéré le long des voies de communication avec les agglomérations voisines, en particulier Amiens et Montonvillers, et au niveau des carrefours.

La faible extension du village s’explique par l’exode rural signalé par l’instituteur en 1899. L’activité agricole (environ 33 exploitations agricoles dans le village à la fin du 19e siècle) est peu importante ; l’activité artisanale (coupe du velours) qui occupe principalement les habitants du village ne résistera pas à la concurrence de la coupe mécanique.

La construction de la voie ferrée et celle de la gare (1877), située à mi distance de Bertangles et de Poulainville, n’a pas eu d’effet stimulant sur le développement de l’agglomération.

Le principal moteur de l’évolution du village est ici le château de Bertangles, qui a un rôle stimulant et structurant, puisqu’il impose le développement du village au sud. Contrairement à Allonville, où le château reconstruit au 17e siècle est tourné vers le village, le château de Bertangles est orienté vers la route à laquelle il est relié par une longue et majestueuse avenue. La voie ouverte dans le village constitue un accès secondaire alors que l’accès à l’église s’effectue également depuis la cour des communs. La rue de l’Eglise relie l’édifice à la place du village. La rue du Château, de tracé rectiligne, relie la rue de l’Eglise à l’entrée secondaire du château. L’ouverture de cette rue, qui se substitue à la rue de l’Eglise qui en formait l’accès initial, peut dater du 18e siècle, comme le montre son tracé rectiligne et son absence de dénomination sur le cadastre napoléonien.

Au cours du 19e siècle, ce sont également les propriétaires du château qui sont à l’initiative de la création de plusieurs équipements publics, l’école de filles, comme à Allonville, et en 1925, la salle des fêtes.

Le parcellaire irrégulier du cadastre napoléonien laisse cependant apparaître des lotissements de type filant (rue du Moulin et rue d’Amiens) qui traduisent la croissance de la population, au 18e siècle. Les différentes trames sont l’indice de l’emprise initiale du domaine du château qui s’étendait jusqu’à l’entrée de la rue de l’Eglise.

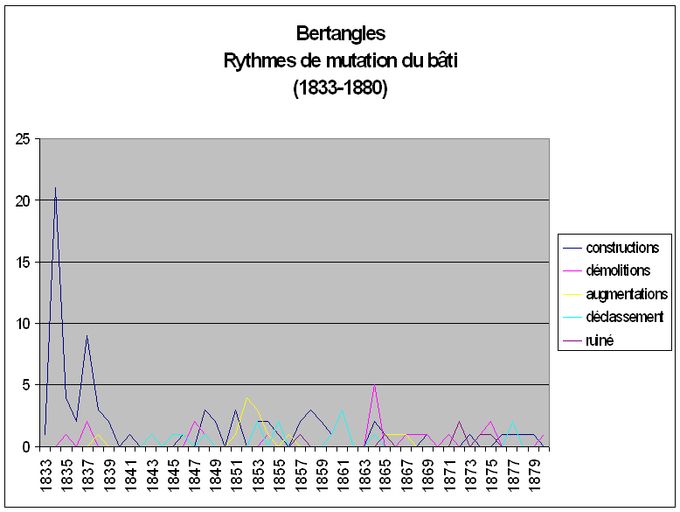

Comme dans les autres villages étudiés, les années 1830 sont la période de plus forte transformation du bâti.

Au cours du 19e siècle, on observe la construction de dépendances agricoles sur rue ou en retour d’équerre. Le bâti est alors systématiquement orienté sur la voie. L’exemple de quelques maisons de la rue du Moulin, dont la reconstruction apparaît en projet sur le cadastre, montre une augmentation du retrait par rapport à la voie. Plusieurs maisons à étage témoignent également de l’évolution de l’habitat rural sous l’influence des modèles urbains, notamment ceux de la villégiature, comme la maison de la route de Villers-Bocage.

Documents figurés :

Le cadastre de 1810 conservé à la DGI (ill.) représente une agglomération structurée par deux rues (rue du Moulin et rue d´Amiens) et reliée au château et à l´église par deux impasses. Une place et une mare en marquent le centre. Un seul petit îlot est visible au carrefour de ces voies principales. La rue de l´Eglise relie l´édifice à la place du village. La rue du Château, de tracé rectiligne, aboutit à l´entrée secondaire du château. L´ouverture de cette rue, qui se substitue à la rue de l´Eglise, qui en formait l´accès initial, peut dater du 18e siècle, comme le montre son tracé rectiligne et son absence de dénomination sur le cadastre napoléonien.Le parcellaire irrégulier laisse cependant apparaître des zones de lotissements de type filant (rue du Moulin et rue d´Amiens). L´exemple de quelques maisons de la rue du Moulin, dont la reconstruction apparaît en projet sur le cadastre, montre une augmentation du retrait par rapport à la voie.

Le cimetière communal apparaît sur le plan de 1918 (ill.), à l´extrémité ouest du village.

Les vues aériennes de l'IGN datent la construction du château d'eau (vers 1960) et du lotissement (1970) aménagé à l'est du village.

Sur la carte IGN de 1978, deux croix de chemin sont signalées à l'angle de la rue du Moulin et d'un chemin menant à Montonvillers et dans l'actuelle rue d'Amiens. Sources :

Les sources conservées aux archives départementales (série V), indiquent que l'ancien presbytère, qui comprenait un logis et une dépendance (étable et porte cochère), était situé à l´est de l´église, à l´extrémité de la rue Neuve (emplacement actuel des communs du château).

Les archives de la série O mentionnent des travaux de réparation effectués au presbytère en 1829, 1833, 1839, 1842, 1851 et 1862 (Timothée Guyot, menuisier à Bertangles). Une première école primaire est construite dans le village vers 1838, date des plans conservés aux archives départementales (ill.). L'état des sections indique que plusieurs coupeurs de velours et saiteurs sont propriétaires de maisons dans le village (cf. plan schématique).

D'après les recensements de population, en 1836 le village compte 130 maisons pour 507 habitants, principalement occupés aux activités agricoles et textiles (69 saiteurs, 38 coupeurs de velours et 16 fileuses, Jean-Baptiste Tavernier, fabricant) Y réside également Etienne Jumel, avocat de campagne. Après une croissance sensible jusqu'en 1851 (153 maisons pour 600 habitants), on observe une baisse continue jusqu'en 1911, date à laquelle le village ne compte plus que 124 maisons pour 289 habitants.

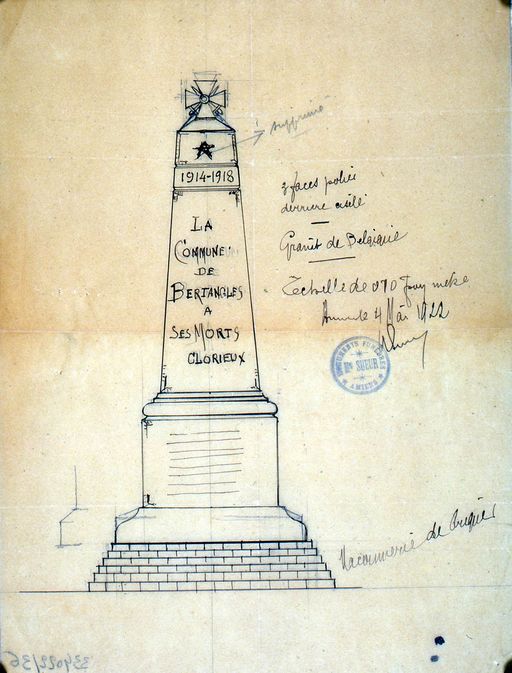

La notice géographique et historique, rédigée en 1899 par l´instituteur M. Cauet, indique que le village compte une école publique et une école religieuse, dirigée par les Soeurs de la Sainte-Famille, une bibliothèque scolaire et populaire. La coupe manuelle du velours constitue la principale activité du village, concurrencée par le développement de la coupe mécanique. En 1906, il subsiste cependant 51 coupeurs de velours dans le village (recensement de population). Un projet du monument réalisé par l'entrepreneur Marcel Sueur en 1922, est conservé aux archives départementales (ill).

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle , (incertitude), , (détruit)

- Principale : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

-

Dates

- 1922, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : menuisier attribution par source

-

Auteur :

Sueur marbrerie et entreprise de monuments funèbres , dit(e) Marcel Sueur, Robert Sueurentrepreneur attribution par travaux historiquesSueur marbrerie et entreprise de monuments funèbresCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Marbrerie et entreprise de monuments funèbres amiénoise dirigée par Marcel Sueur, neveu de Léopold Delalieux, dont il prend la succession.

En 1881, Marcel Sueur (né en 1864 à Auchevillers) et Léopold Sueur (né en 1867 ou 1868) sont ouvriers tailleurs de pierre chez leur oncle (recensement de population), Grande rue Saint-Maurice.

Marcel Sueur-Mallart est établi rue 381-383 Saint-Maurice (recensements de population de 1906 et 1911). Lui succède son fils Robert Sueur (né en 1894), domicilié 381 rue Saint-Maurice, en 1937-1938 (AC Amiens 2M 17/27).

Comme le montre le cadastre actuel, le village présente une structure de type village-rue ramifié (en double Y) juxtaposée au château. L´axe principal traversant (rue de Saint-Sauveur, rue du Moulin, route de Villers) est une voie secondaire (actuelle D 97).

On observe la présence de réseaux de jonction : château-village (rues de l'Eglise et du Château) et château-route nationale (rond-point circulaire).

L´emplacement de l´église est périphérique, proche du château depuis lequel existe un accès direct.

Une place plantée, au sud-est de laquelle se trouve le monument aux morts, et une mare marquent le centre du village.

Le cimetière est situé à l'extrémité du village (rue du Moulin).

Deux croix de chemin sont situées aux extrémités du village, à l'angle de la rue du Moulin et de la rue Saint-Sauveur et à l'angle des rues de Croisy et de Poulainville.

Une nouvelle école, un gymnase et un terrain de sport sont construits au sud-ouest du village, à proximité des lotissements.

Le bâti se développe au sud du château, jusqu´aux pôles de jonction (carrefour), "entre cour et jardin", puis en retrait dans les lotissements de type poche qui sont situés à l´est et au sud-ouest du village.

L´implantation du bâti suit trois types de disposition :

-implantation perpendiculaire à la voie (bâti orienté au sud) avec cour latérale et jardin en fond de parcelle. Quelques exemples identifiés, en particulier rue de l´Eglise, rue du Château et rue d´Amiens.

-implantation en retrait (de 20 à 38 m.) avec cour antérieure et jardin en fond de parcelle.

-implantation sur rue (bâti de plan en L) avec cour en coeur de parcelle et jardin en fond de parcelle. Ici très rare, seuls deux exemples identifiés au sud de la place du village.

Le monument aux morts présente la forme d'un obélisque surmonté par une croix de guerre, sur emmarchement à trois degrés, en marbre belge, dit Petit-Granit ou pierre bleue. Le tout est fermé par une clôture en métal à portillon antérieur.

Dédicace sur la face antérieure : A / LA MEMOIRE / DE SES ENFANTS / MORTS / POUR/ LA PATRIE/ LA COMMUNE / DE BERTANGLES / RECONNAISSANTE/ 1914-1918.

-

Typologiesvillage-rue ramifié (en double Y)

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère des finances

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ville d'Amiens

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Somme. Série O ; 99 O 674. Bertangles. Travaux communaux (avant 1869).

-

AD Somme. Série P ; 3 P 92/3. Bertangles. Matrice des propriétés foncières (1834-1881).

-

AD Somme. Série P ; 3 P 92/5. Bertangles. Matrice des propriétés bâties (1882).

-

AD Somme. Série P ; 3 P 92/6. Bertangles. Matrice des propriétés bâties (1911).

-

AD Somme. Série V ; 5V 109. Bertangles (1807-1900).

-

AD Somme. Monographies communales. Notice géographique et historique.

Bertangles, par Canet, 1899

Bibliographie

-

GUERRINI, Dominique. GUERRINI, Jean-Etienne. Recensement des monuments aux morts de la Somme, 1990.

-

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie, tome III : Arrondissement d'Amiens, cantons d'Oisemont, Picquigny, Poix et Villers-Bocage. Amiens : Société des antiquaires de Picardie, 1919. Réed. Bruxelles : Editions culture et civilisation, 1979.

p. 561-565.

Documents figurés

-

Bertangles. Plan cadastral. Section A (DGI).

-

Bertangles. Plan cadastral. Section B (DGI).

-

Bertangles. Plan cadastral. Sections A et B développées, avant 1813 (AD Somme ; 3 P 1555/3).

-

Plan perspectif et plan géométral de l'école de Bertangles, dessin (AD Somme ; 99 O 674).

-

Amiens et ses environs, 1918 (AC Amiens ; 1139 W 2).

-

[Projet de monument commémoratif], dessin, Marcel Sueur, 1922 (AD Somme ; 99 R CP 334022/36).

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

Contient

- Ancien café à Bertangles

- Ancien manoir, puis ferme du château à Bertangles

- Ancienne ferme, puis mairie et école primaire communale de garçons de Bertangles, actuellement immeuble à logements

- Ancienne maison de prêtre devenue presbytère de Bertangles

- Ancienne salle des fêtes de Bertangles, actuellement camping

- Ancienne école primaire de filles de Bertangles

- Château de Bertangles

- Cimetière communal de Bertangles

- Croix de chemin (croix de carrefour) à Bertangles

- Croix de chemin (croix de carrefour) à Bertangles

- Croix de chemin (croix de carrefour) à Bertangles

- Ferme

- Maison

- Maison

- Maison

- Église paroissiale et ancien cimetière Saint-Vincent de Bertangles

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.