D´après Moët de la Forte-Maison (1845) et Ponthieux (1904), l´abbaye Saint-Barthélemy doit son origine à une petite église bâtie, au début du 11e siècle, à l´initiative de l´archidiacre Garnier, dans un cimetière hors les murs, béni par Hugues, évêque de Noyon de 1033 à 1044. L´édifice fut agrandi et érigé en abbaye par l´évêque Baudouin, en 1064. Les chanoines réguliers de Saint-Augustin, rattachés à la Congrégation de Saint-Victor, y sont introduits en 1088. Vers 1112, le cloître et ses dépendances sont construits par un clerc architecte appelé Didier. L´abbaye semble avoir possédé un moulin au milieu du 12e siècle.

Cette première abbaye médiévale hors les murs est localisée approximativement par la toponymie, l´enclos Saint-Barthélemy, qui occupait une partie de la route de Saint-Quentin qui séparait cet enclos du cimetière. Les fondations de l´église ont été découvertes en réparant la chaussée, à la fin du règne de Louis XV (Moët).

Sa situation topographique près du rempart en fit une proie facile lors des guerres et des conflits. En 1358 dans la crainte d´une attaque des forces anglo-navarraises qui ravageaient la contrée, les habitants entreprirent de la démolir. En 1369, alors qu´elle était dirigée par l´abbé Jean d´Amiens, elle fut incendiée par Robert Knolles, qui ravagea tout le Vermandois, le Noyonnais et l´Ile de France. En 1397, l´abbé avait demandé à la ville la permission de mettre en état de défense l´abbaye. En 1400, Jean Lefebvre, dit Brisemoutier, fit rebâtir le cloître, le chapitre et le dortoir, il fait encore élever une tour et meubler la sacristie et l´église. Ces travaux durèrent jusqu´en 1416, année de son abdication.

L´abbaye fut probablement autorisée à se fortifier car elle résista aux assauts jusqu´en 1552, année où elle fut dévastée par les Bourguignons et les Hongrois aux ordres de Marie, reine de Hongrie. Elle sera ensuite rasée, en 1557.

Les religieux réduits au nombre de quatre et à un novice s´installèrent dans leur maison de refuge à l´angle des rues Saint-Pierre et de Puits-en-Puits (actuelle rue de Grèce), non loin de l´église paroissiale Saint-Pierre desservie par leurs soins. Leur abbé commendataire, le célèbre architecte Philibert de l´Orme, négligea leur entretien et ne se soucia guère de faire rebâtir leur abbaye. Injonction lui fut faite de partager les revenus en trois parts à charge d´employer le tiers lot pour la réédification de l´abbaye. En 1561, les maisons, acquises en 1443 et 1454, furent démolies pour permettre la construction de nouveaux bâtiments et d´une nouvelle église, terminés, en 1571.

Affiliés en 1654 à la Congrégation de France, dite des génovéfains (province de Champagne), les religieux, acceptèrent, en 1683, de tenir le collège des Capettes et entrèrent en possession des biens de l´ancien hôpital Saint-Jacques. L´abbaye fut démolie en 1678 pour être reconstruite sur un plan plus vaste. Le 6 février 1683, la ville accordait aux religieux la permission d´avancer de six pieds sur la rue pour bâtir leur église, dont la première pierre fut posée le 2 juillet 1708. En 1711, il reste à poser le fer des croisées, des vitres, faire les stalles du choeur avec un beau lambris et un maître-autel, mettre une balustrade de fer pour fermer le choeur et parer proprement l´église et le choeur.

Gouvernés pendant plus de deux siècles par des abbés commendataires, les religieux ne furent jamais très nombreux au 18e siècle (cinq en 1768 dont un prieur, six en 1790 outre les quatre régents dirigeant le collège). L´abbaye possédait une bibliothèque de plus de 2 000 volumes et un trésor de prestigieux objets pesant 45 marcs d´argenterie, qui seront envoyés à l´hôtel de la Monnaie à Paris.

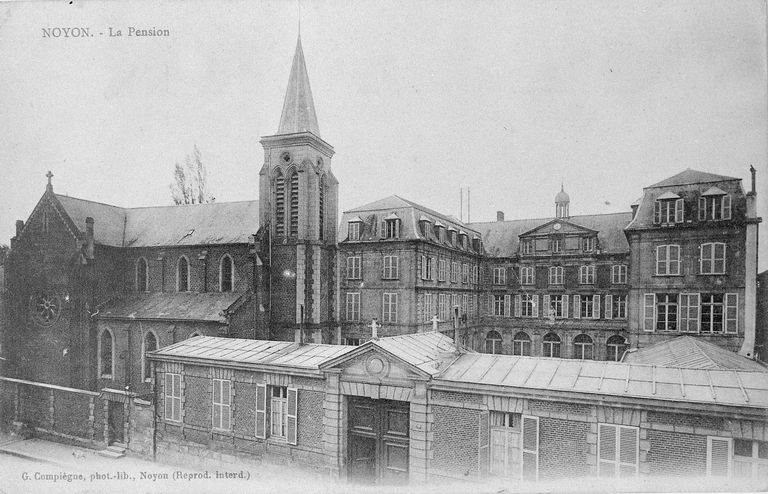

Vendue le 19 novembre 1793 au sieur Louis Marie Mouton (qui la revendit deux ans plus tard au sieur Grare), l´abbaye échappa à la destruction en servant d´abord de casernement à l´armée révolutionnaire puis, en 1796, de collège municipal, que dirigeait Nicolas Henry avec soixante élèves. L´ouverture du petit séminaire (étudié) constitua une concurrence sérieuse à 1´établissement, qui végéta jusqu´en 1861 avec une trentaine de pensionnaires. Les soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve, installées dans des maisons rue de l´Evêché, rachetèrent les bâtiments et y établirent un pensionnat, dès 1862, qui prospéra jusqu´en 1904. Entre-temps, elles ajoutèrent (en 1866-1867) une aile nord au couvent et firent reconstruire, en 1875, une nouvelle église de style néo-gothique, à peu près à l´emplacement de l´ancienne (détruite dans le premier tiers du 19e siècle).

Ces nouvelles constructions, détruites au printemps 1918 et abandonnées entre les deux guerres, furent complètement rasées après 1945.