Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Condé-sur-l'Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole - Marly

-

Commune

Condé-sur-l'Escaut

-

Lieu-dit

Condé-sur-l'Escaut centre

-

Adresse

place Saint-Amé

,

5 rue Saint-Benoît

-

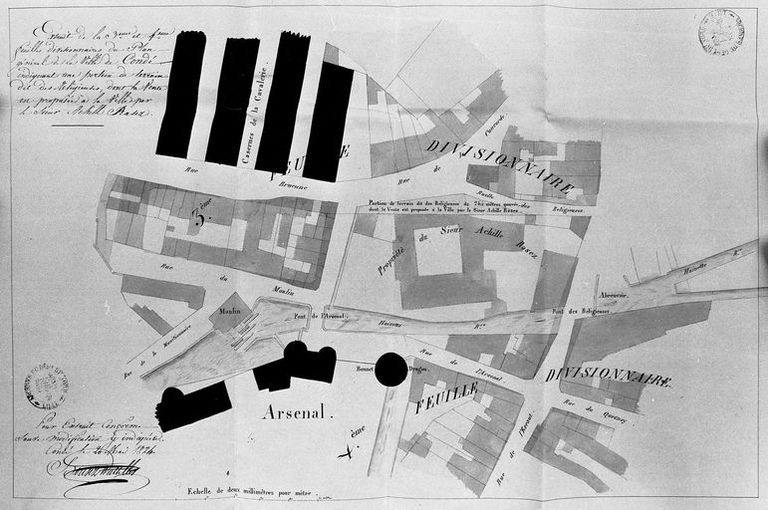

Cadastre

1826

D1

554

;

1875

D2

561

;

2010

AR

207

-

Dénominationscouvent, théâtre

-

Genrede tertiaires régulières franciscaines

-

Appellationscouvent des soeurs grises

Vers 1480, une communauté de religieuses tertiaires franciscaines originaires de Flobecq ou de Braine-le-Comte (dans l'actuelle Belgique), familièrement appelées Sœurs Grises, prend en charge l'hôpital de Condé existant à cet emplacement depuis une date non définie. Le couvent est construit progressivement, à partir de 1536, et la chapelle bénie en 1556.

Au XVIIIe siècle, l'ensemble serait rebâti, alors que l'hébergement hospitalier semble prendre fin (au moins en tant que fonction principale), peut-être en lien avec l'établissement de l'hôpital militaire conjoint à l'arsenal ; les religieuses se dévouent aux soins à domicile, puis assurent le fonctionnement de l'école dominicale de filles créée par le Magistrat en 1754.

En 1790, le couvent comprend vingt-deux religieuses et deux novices. Bien national, il est adjugé le 18 thermidor an V (5 août 1797) pour la somme de 9000 £ (AD Nord ; 1 Q 1902) au condéen Thomas Rasez, qui semble garder le bien en l'état mais fait construire sur le fonds de l'école dominicale la maison située 4-6 rue de l'Escaut (IA59002473). L'église conventuelle disparait rapidement et n'est plus visible sur le plan de la ville dressé en 1808.

Au décès de son père, le 22 décembre 1822, Achille Rasez hérite de l'ancien couvent. Dans le cadre du nouveau plan d'alignement de la ville, il propose à la commune, le 14 septembre 1823, le terrain correspondant à une partie du bâtiment en front à rue de façon à élargir le passage et créer ce qui sera la place Saint-Amé. Pour parvenir à ce retrait, la démolition du corps de bâtiment principal s'impose ; c'est finalement l'ensemble du couvent qui est détruit, ne laissant subsister, sur le plan parcellaire de 1826, qu'un corps de bâtiment originellement greffé sur l'aile Est, parallèle au corps principal, et dont la datation est difficile à préciser - la partie voûtée du rez-de-chaussée pourrait faire penser au XVIIe siècle (datation à affiner).

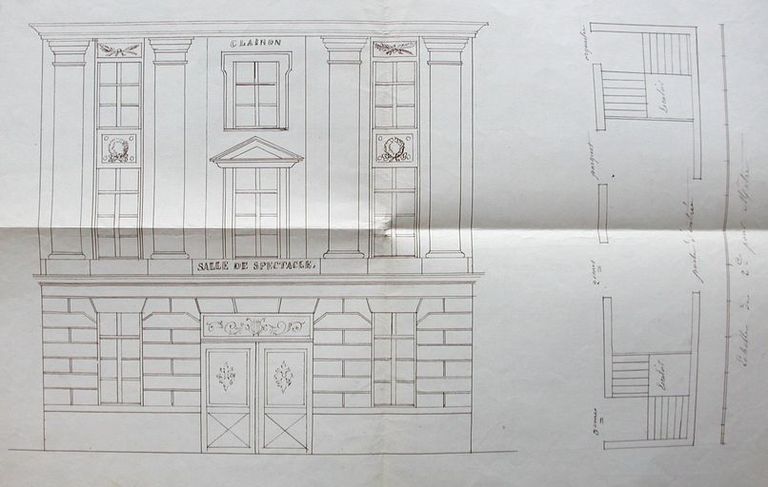

Entre 1824 et 1849, sans que nous n'ayons plus de renseignements, il apparaît qu'Achille Rasez aménage ce corps de bâtiment à usage de théâtre privé. Puis, par un bail de quinze ans signé le 26 avril 1849 entre Rasez, propriétaire-exploitant, et la commune, il s'ensuit que celle-ci s'engage à payer une "subvention" de 500 F - en fait un loyer - au propriétaire, en contrepartie de laquelle celui-ci "tiendra constamment son théâtre à la disposition de tous acteurs ou sociétés d'amateurs ayant l'autorisation de l'administration municipale." Il s'engage par ailleurs à reconstruire la façade, à établir des escaliers d'accès au foyer, ainsi que divers autres aménagements. Tous ces travaux, qui ne semblent pas soucieux d'effets monumentaux et décoratifs, sont à la charge du propriétaire. On ignore si le dessin de façade conservé dans le dossier de 1849 (AC Condé) a été suivi de réalisation. De 1850 à 1861, la salle est ainsi louée par Achille Rasez à la ville de Condé. L'écrivain Charles Deulin (Condé 1827-1877), dans son roman Chardonnette publié en 1872, donne une description pittoresque du "père Achille" et de son théâtre, et offre des descriptions sensibles des représentations lyriques à Condé : "À cette époque, le théâtre [...] se composait simplement d'un salon voûté, bas de plafond et garni d'un balcon unique, partagé en loges et banquettes. Les loges figuraient assez bien d'énormes huches à farine ; les banquettes étaient rembourrées de foin, de même que les stalles d'orchestre. Quant aux fauteuils, ils brillaient par leur absence." Lorsque le propriétaire décède le 10 mars 1861, son neveu et héritier est tenu par testament de vendre le théâtre "de préférence" à la ville de Condé. Par acte du 13 juin 1864, M. Carlier, maire de Condé, achète le bien pour la somme de 16000 F pour le compte de la ville, à charge de remboursement par celle-ci.

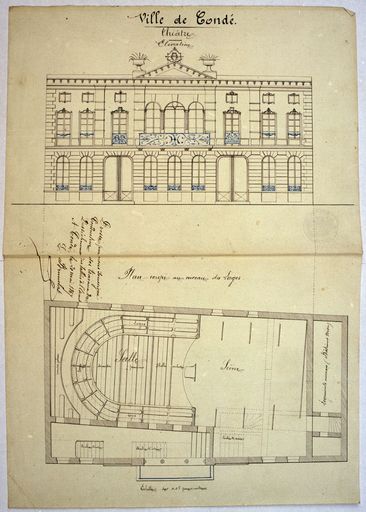

À la suite de cette acquisition sont dressés des devis et conditions en date du 10 avril 1865, qui vont donner au théâtre sa physionomie actuelle sur la place Saint-Amé. Il reçoit une façade monumentale, habillant le mur "bas et irrégulier" construit (en 1849 ?) pour rattraper l'alignement de la place ; les travaux de maçonnerie devront être entièrement terminés pour le 1er juin 1865 (!) mais le "plâtrage au ciment ne sera entrepris que lorsque la maçonnerie sera reconnue suffisamment sèche", délai qui pourra aller jusqu'à un an et concerne le décor de moulures, encadrement de baies, frises, pilastres, encore partiellement en place. Les plans "ont été donnés par un architecte ami de monsieur le Maire, qui n'a pas réclamé d'honoraires" (on déplore son anonymat) ; c'est à François Pissinier, maître-maçon à Condé, que revient l'exécution des travaux et au peintre Louis Rossy (Valenciennes, 1817 - 1890) la décoration intérieure. Lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 1866, l'ensemble des travaux est reconnu achevé.

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont encore l'occasion de travaux d'entretien ou d'amélioration de la sécurité, confiés en 1897-99 à la direction de l'architecte Louis Dutouquet. Ainsi un devis est-il dressé par l'architecte en 1897 pour l'installation d'un dispositif destiné à lutter contre l'incendie, une "bâche contenant 15 hl d'eau de pluie disposée au dessus de la salle". Le 31 juillet 1899, un marché de gré à gré pour la restauration des décors est passé avec Nestor Jacob, peintre-décorateur de Condé. Par ailleurs, les caves du théâtre sont données en location à des particuliers, tandis que le rez-de-chaussée (les "salles voûtées") sert de logements loués.

Le théâtre subit sans doute des dégâts assez importants lors de la Première Guerre mondiale, dus à "l'occupation par les troupes ennemies", puisqu'une réfection, sous la direction de l'architecte Henri Armbruster, est menée sur des crédits Dommages de guerre de 1922 à 1926. On ignore malheureusement la nature exacte de ces travaux, qui concernent l'ensemble des corps de métiers. On peut relever cependant la fourniture de 431 fauteuils et 122 strapontins par Heidet, fabricant de fauteuils à Paris, ce qui permet d'évaluer la capacité de la salle à 553 places assises. En 1933, suite à un devis du 4 octobre 1932 dressé par Armbruster, la charpente est totalement reprise, et la couverture refaite en "ardoises de fibro-ciment" en lieu et place des tuiles flamandes.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le théâtre tombe progressivement en déshérence. Dans les années 1980, la ville le confie à l'imprimerie C. Descamps par un bail emphytéotique récemment résilié (2005). Utilisant le bâtiment à fins de stockage du papier, le locataire renforce la structure en coulant des dalles de béton et en insérant poteaux de béton et poutrelles métalliques. Cette dernière phase d'occupation s'avère donc très destructrice pour la bonne compréhension de l'édifice. Il est actuellement (2006) envisagé un aménagement du bâtiment dans le but d'y créer des logements sociaux.

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Pissinier Françoismaître maçon attribution par sourcePissinier FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Rossy Louispeintre attribution par sourceRossy LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

ROSSY, Louis, peintre. Valenciennes, 1817 - Condé-sur-l'Escaut, 1890

Formation :

- A Valenciennes (Académies), élève de Momal, puis de Julien Potier (cours de dessin et peinture) et de Bernard (cours d'architecture).

- A Paris (Ecole des beaux-arts, à partir de 1840), élève de l'atelier Séchan, Despléchin, Detierle, Fauchère, chargés des décors de l'opéra de Paris, puis élève d'Alexandre Denis Abel de Pujol (peinture), d'Henri Labrouste (architecture).

Carrière :

- Peintre décorateur attaché au théâtre de Mons (Belgique - 1843),

- De retour à Valenciennes, commis chez les architectes Grimault puis Dutouquet, puis, "devenu le protégé du marquis de Montaigu, ancien élève d'Ingres, il collabore à ses travaux de peinture (Saint Paul prêchant, autrefois à l'église Saint-Nicolas), il illustre quatre fables de La Fontaine, pour la maison de Jean-Baptiste Foucart, en 1850" (Poinsignon, d'après Fromentin). Reçu à l'Académie en 1877.

- Expose au Salon de Paris en 1846.

- A Condé-sur-l'Escaut, professeur de dessin au collège (à partir de 1854) et fondateur d'un cours gratuit de dessin destiné à la classe ouvrière ; auteur de vues de Condé citées par Fromentin (La Maison de Clairon, L'Hôtel de ville, Le Canal de Mons (toutes trois des aquarelles), La Porte de Valenciennes (peinture à l'huile, morceau de réception à l'Académie de Valenciennes).

- Peinture de chevalet (musée de Valenciennes), préférentiellement à l'aquarelle, et peinture de décoration : à ce titre, décor du théâtre de Condé (à titre gracieux, 1865-66), de maisons particulières et de châteaux. Il réalisa aussi des illustrations, en particulier pour des fables de La Fontaine. Il s'exerça aussi à la poésie.

- Ami des peintres Bruno Chérier, Gustave Housez, Henri Harpignies et du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux qui réalisa son portrait en 1860 (localisation actuelle inconnue - renseignements communiqués par Catherine Guillot, conservateur du patrimoine au service régional de l'Inventaire général), dont une copie par Gellez est conservée au musée de Valenciennes.

D'après :

- BENEZIT, Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Paris : Gründ, 1999 (nouvelle éd.), 14 vol.

- FROMENTIN, Edouard Désiré. Rossy Louis-Joseph, peintre valenciennois 1817-1890. L'Ecole valenciennoise, 1901, T. 2, p. 347-352, Ms, Bibliothèque de Valenciennes (communiqué par M. Poinsignon).

- POINSIGNON, Jean-Claude. En marge de l'exposition du musée : Louis-Joseph Rossy : peintre, architecte et décorateur. La Voix du Nord, 3-4 janvier 1988.

- Personnalité : commanditaire attribution par travaux historiques

-

Auteur :

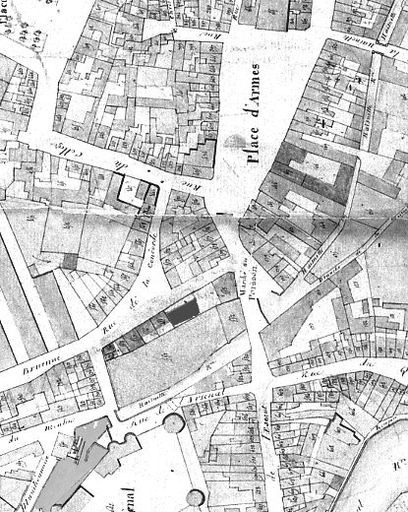

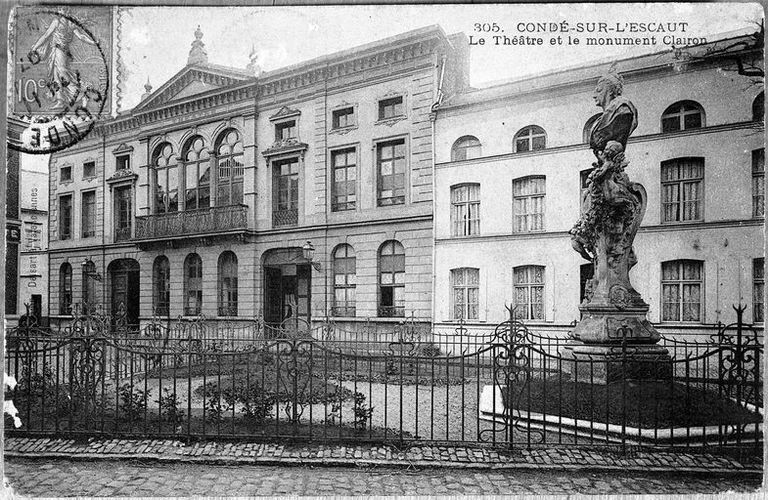

Le couvent, qui dessinait sommairement un grand quadrilatère avec cour centrale, développait sa façade principale sur la place Saint-Amé (anciennement rue de la Concorde) ; il occupait tout le coeur de l'îlot borné par la place, les actuelles rues Marcel-Maes, de l'Arsenal, et de l'Escaut et bénéficiait par ailleurs d'un accès direct à la rivière, la Haynette, maintenant couverte. L'inventaire rédigé le 26 octobre 1790 (A.D. Nord 1 Q 665) dresse la liste des parties constituantes de l'établissement : une église (abritant dix tableaux, un orgue...), une "maison" dans laquelle se trouvent "trois chambres dittes infirmeries" (qui paraissent alors désaffectées), des" chambres d'hôtes", un dortoir, une cuisine, un réfectoire, les chambres des religieuses, une cave. Dans la cour s'élevaient les petits bâtiments de la brasserie et de la buanderie. Les plans de la ville dressés aux 17e et 18e siècles montrent une église située perpendiculairement à la rue de l'Escaut. Par ailleurs, l'absence de jardin était soulignée. Les premiers états d'aménagements du théâtre sont mal connus, sinon par les descriptions données dans l'oeuvre littéraire de Charles Deulin, citée plus haut. Les travaux menés en 1865-66, complétés par les aménagements de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, donnent à l'édifice les caractéristiques qui demeurent lisibles aujourd'hui malgré les considérables dégradations qui affectent la façade et la destruction partielle de l'intérieur : sur une stucture entièrement en brique, à l'exception du soubassement en pierre calcaire, est plaquée une façade enduite partiellement traitée à refends. Trois travées de part et d'autre encadrent un avant-corps sommé d'un fronton triangulaire. Un étage carré et un demi-étage s'élèvent au-dessus du rez-de-chaussée dont les baies sont couvertes par des arcs en plein-cintre et les grandes portes donnant accès aux escaliers par des arcs déprimés. Les baies des étages sont rectangulaires. L'étage noble de l'avant-corps est ouvert par trois grandes baies dont les retombées intermédiaires se font sur des colonnes de fonte. Un balcon de fer forgé (disparu) courait devant ce niveau, des balconnets de même matériau ornaient les baies principales. L'ensemble de la riche modénature est réalisé en "plâtrage au ciment." Cette façade, par sa composition générale et le vocabulaire décoratif employé, évoque fortement celle du théâtre de Mons (Belgique) élévé en 1841-43. La toiture à longs pans et croupes, peu visible, porte une couverture en fibro-ciment qui a succédé aux tuiles flamandes. Une partie des caves voûtées est accessible depuis le terrain de la maison 4-6 rue de l'Escaut. Au rez-de-chaussée subsiste une salle voûtée, vestige du couvent (quel était son usage ?). Les six voûtains de briques enduites, en coupoles sur pendentifs, retombent sur des culots sculptés en pierre blanche figurant essentiellement des têtes d'anges ; les retombées centrales se font sur colonnes - actuellement noyées dans un coffrage de béton - dont l'un des chapiteaux porte un visage de religieuse (?) sculpté en demi relief. Le voûtain sud est de dimensions plus restreintes pour laisser place au développement d'un couloir, qui ouvrait vers le choeur de l'église conventuelle et muré depuis la destruction de celle-ci. A l'étage, malgré les derniers et malheureux avatars qui l'ont défigurée, l'organisation de la salle de spectacle demeure lisible : la scène, le parterre en fond duquel se dessinait un balcon divisé en loges, un balcon haut porté par des colonnes de bois (les deux balcons ont disparu entre 2000 et 2005). Une fausse coupole de plan elliptique, en torchis sur lattis, couvre la salle ; des lambeaux de papier peint se remarquent. Le rapport de 1867 permet de restituer les aménagements qui ont prévalu pour l'essentiel jusqu'aux années 1950 (?) : "la salle mesure intérieurement 11 m 80 cm sur 9 m 10 cm de largeur ; dans le bas ont été établis l'orchestre, le parquet, les premières, les secondes et troisièmes places ; à la hauteur voulue règne une galerie divisée en loges, le plafond est élevé en dôme. Intérieurement la scène a 10 m 30 cm de longueur sur 11 m 65 cm de largeur. Derrière sont des cabinets pour les acteurs, les actrices, des magasins, etc".

-

Murs

- brique

- pierre

- fonte

- enduit

- enduit d'imitation

-

Toitstuile flamande, ciment amiante en couverture

-

Étagessous-sol, 1 étage carré

-

Couvrements

- coupole en pendentifs

- fausse coupole en brique

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

État de conservationdésaffecté, mauvais état, menacé

-

Techniques

- ferronnerie

- sculpture

-

Représentations

- ornement architectural

- tête d'ange

- tête de femme

-

Précision représentations

Ferronnerie : balcon et balconnets. Ornementation moulée (?), ou sculptée dans l'enduit, sur l'ensemble de la façade. Têtes d'ange en culots des retombées de voûtes au rez-de-chaussée ; visage de religieuse (?) sculpté sur un chapiteau.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

L'édifice, couvent et théâtre, tient une place insigne dans l'histoire de la ville, du XVIe siècle au XXe siècle. La salle voûtée, que l'on peut rattacher directement à l'histoire conventuelle du lieu, est une découverte inattendue apportée par l'étude. Sur la place Saint-Amé, le bâtiment offre un arrière-plan logique au monument de la tragédienne Clairon édifié au début du XXe siècle. L'histoire littéraire même lui fait une place importante, à travers l'œuvre de Charles Deulin.

À la différence d'autres théâtres édifiés dans la région dans le cours du XIXe siècle, la salle de spectacle de Condé ne peut pas se prévaloir d'une construction homogène mais porte par contre un poids historique particulier. Sa conservation apparaît hautement souhaitable, et pourquoi pas sa réfection, car malgré son état d'abandon et de dégradation intérieure et extérieure, le bâtiment, bien documenté, demeure suffisamment lisible pour permettre d'envisager une restauration.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département du Nord - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Monuments historiques

Documents d'archives

-

AC Condé-sur-l'Escaut. Série J 7. Dossier location de la salle de spectacle (1849) ; dossier acquisition-restauration (1864-1865) ; procès-verbal d'estimation (1867).

Nouvelle cote : 1N 6 : Biens communaux, acquisition de la salle de spectacle et restauration (1864 à 1867) ; 1N 9 : Biens communaux, bail de la salle de spectacle (théâtre) par Achille Rasez à la ville, plans.

-

AC Condé-sur-l'Escaut. Série K 5. Assurance des bâtiments communaux .

-

AC Condé-sur-l'Escaut. Série K 9. Théâtre : Travaux en 1899.

Nouvelle cote : 4M 6 : Edifices communaux, édifices d'enseignement, de sciences et d'art, théâtre (1896-1933).

-

AC Condé-sur-l'Escaut. Série K 11. Location des caves du théâtre.

-

AD Nord. Série O ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 53. Location pour 9 ans d'une cave sous le théâtre (1903).

-

AD Nord. Série O, ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 143. Théâtre, restauration (1849).

-

AD Nord. Série O ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 144. Théâtre : travaux d'appropriation (1866-1872).

-

AD Nord. Série O ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 145. Théâtre : restauration et consolidation, réparation des décors, avec plan (1897-1898) .

-

AD Nord. Série O ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 151. Entretien des édifices communaux (1828-1913) ; Rapport de la commission qui a été nommée par le conseil municipal du 24 mai 1871 et qui a été chargée de vérifier les comptes et de préparer les budgets. [Valenciennes : Louis Henry].

-

AD Nord. Série O ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 157. Élargissement de la rue de la Concorde et établissement d'une place. Plans (1824) .

-

AD Nord. Série O ; 151 (Condé-sur-l'Escaut), 324, 325. Travaux, théâtre : reconstruction ; décompte des travaux ; procès-verbal de réception (1922-1923).

-

AD Nord. Série 1Q 1902. Administration de l'Enregistrement et des Domaines, décompte pour l'acquisition des Domaines nationaux. Condé ; diverses ventes, dont celles concernant le couvent et les propriétés des sœurs grises .

Bibliographie

-

DEULIN, Charles. Les Amours de petite ville. Chardonnette. Paris : 1872. Rééd. Denain : Guy Cattiaux, 1989.

p. 123-124 ; 130. -

VANGHELUWE, Michel, DION, Marie-Pierre, KUHNMUNCH, Jacques, MACHELART, Félicien.L'Académie de peinture et de sculpture à Valenciennes au XVIIIe siècle. Valenciennes : Société des Amis du musée de Valenciennes, 1986.

Annexes

-

Procès-verbal d'estimation du théâtre de Condé (AC Condé ; J7).

-

Formation et carrière de Louis Rossy

Chercheur au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

Fait partie de

Maison

Lieu-dit : Condé-sur-l'Escaut centre

Adresse : 4, 6 rue de l' Escaut

Monument commémoratif de la tragédienne Hippolyte Clairon, dit monument de la Clairon

Lieu-dit : Condé-sur-l'Escaut centre

Adresse : place Saint-Amé

Chercheur au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.