Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Amiens métropole

- patrimoine de la Reconstruction, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Amiens Métropole - Amiens

-

Hydrographies

l' Avre

-

Commune

Longueau

-

Adresse

rue des Jardiniers

,

allée des Rosiers

,

allée des Aubépines

,

allée des Acacias

,

allée des Tilleuls

-

Cadastre

1835

A

199 à 208

;

2003

AB

35 à 94, 176 à 180

-

Dénominationschâteau, cité jardin

-

AppellationsTourtier, Compagnie des Chemins de fer du Nord

-

Destinationschâteau, cité jardin

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéesrue, square, kiosque, foyer, pièce d'eau

La cité du Château, aussi appelée cité Tourtier ou du Château Tourtier, est l´une des deux premières cités jardins construites à Longueau par la Compagnie des Chemins de fer du Nord, entre 1920 et 1924.

Le croisement des différentes sources permet de dater l´ensemble réalisé dans le parc du château acquis par la Compagnie en 1920. A la construction des habitations en 1920 et 1921 succède celle de deux foyers, celui des mécaniciens et celui des agents de train, seul subsistant aujourd'hui.

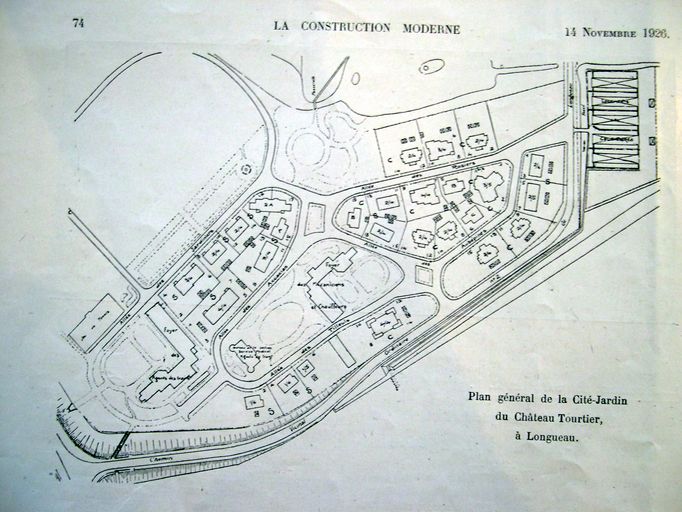

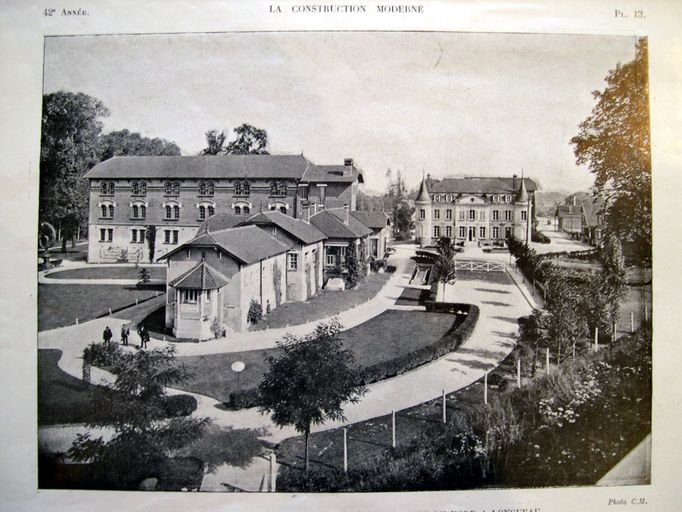

En 1924, la cité compte 56 logements, deux foyers et des installations complémentaires (pièce d´eau, kiosque, places), qui en font « la plus riante du Réseau », selon E. Brunel. A. Goissaud en fait l'éloge dans La Construction Moderne de 1926 et en attribue la conception et le dessin à l'ingénieur Raoul Dautry. Plusieurs photographies en donnent une représentation vers 1924. Les arbres du parc du château y sont conservés, répondant aux ambitions salvatrices du projet.

Bien qu´il n'en soit pas fait mention dans les matrices cadastrales, plusieurs maisons sont vraisemblablement lourdement endommagées et reconstruites entre 1939 et 1946 (allée des Jardiniers et des Tilleuls). Certaines, aujourd'hui détruites et remplacées par deux immeubles, se substituaient à trois bâtiments, dits cité des Anglais, détruits vers 1943.

Malgré sa taille réduite et la proximité de la Grande Cité, qui expliquent l´absence d´équipements collectifs, la cité Tourtier est particulièrement exemplaire de l´esprit recherché par Raoul Dautry pour les cités jardins de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, ici prolongée par la cité de l'Avre qui s'étendait sur les jardins potagers des cheminots aménagés dans les hortillonnages acquis par la Compagnie.

Le château, aujourd'hui détruit, constituait lui aussi un intéressant exemple de l´architecture résidentielle périurbaine de la fin du 18e siècle et du 19e siècle. Sa typologie et son implantation à proximité de la rivière sont caractéristiques des maisons de villégiatures construites à Amiens ou dans les communes voisines. La déviation et la forte surélévation de la nouvelle voie empruntant le pont de chemin de fer a fortement amputé l'emprise du parc du château, désormais encaissé, qui perdait sa perspective au sud et son attrait résidentiel.

Sans doute construite pour René Boistel de Belloy, qui fait l'acquisition du fief de la Cour de Longueau vers 1770 (Seydoux, 2003), cette demeure de villégiature présentait des ailes de plan semi-circulaire au nord (doc. 1). Les détails de modénature visibles sur les photographies anciennes présentent des parentés stylistiques avec les constructions des années 1830 (bandeau plat et clef plate). La datation des agrandissements (adjonction des tourelles d'angle au sud) est plus problématique. Réalisés pour Michel Cornet, il faudrait les situer vers 1830 et non vers 1870 comme le suggère Ph. Seydoux. Les matrices cadastrales mentionnent cependant un agrandissement réalisé peu avant 1875 (date d'imposition) mais celui-ci aurait alors été fait à l'initiative du nouveau propriétaire G. Tourtier.

Le château

Documents figurés :

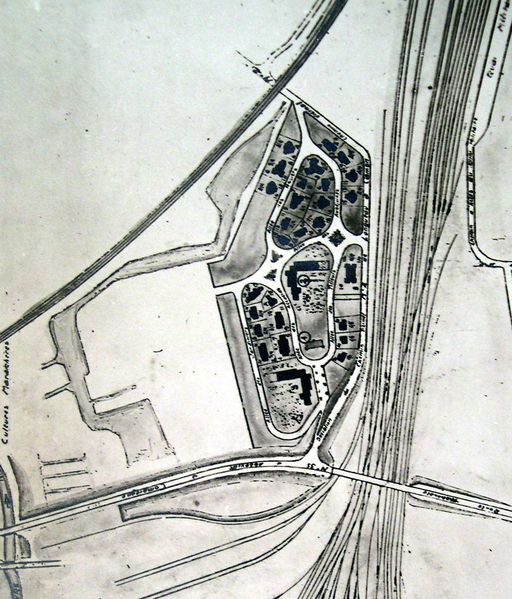

Le cadastre napoléonien (doc.) donne une représentation du château construit au nord-ouest du village, dont il est séparé par le "chemin de tour de ville". Une avenue partant de la route d'Amiens à Longueau donne accès à la propriété composée d'un bâtiment de plan allongé à deux ailes en retour d'équerre, d'un jardin d'agrément au sud et d'une cour de forme irrégulière au nord, à laquelle aboutit une rue du village. Un bâtiment secondaire est représenté en bordure de la route d´Amiens. Une des photographies (doc. 18), reproduite dans un article publié par A. Goissaud dans La Construction Moderne en 1926, montre la façade sud du château qui abrite les bureaux de la Compagnie. C´est un bâtiment de plan allongé couvert d´un toit à pans brisés et flanqué au sud de deux tourelles circulaires coiffées de toits en poivrière. En rez-de-chaussée surélevé sur cave, il compte un étage carré et un étage de comble et présente une élévation à sept travées, dont les trois centrales sont inscrites dans un avant-corps en très légère saillie couronné d´un fronton triangulaire. Un perron donne accès à une porte centrée.

Sources :

Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales indiquent que la propriété appartient depuis 1828 à Michel Cornet de Belloy, domicilié à Amiens, puis à Boistel de Belloy, vers 1863 (date d'imposition). Celui-ci fait construire une maison, au nord de la propriété (A 203), en 1863. Gabriel Armand de Tourtier, juge domicilié à Peronne, fait l'acquisition de la propriété peu avant 1867 (date d'imposition). Il fait démolir la maison existant au sud, au bord de la route (A 208), en 1865 et, en 1870, il fait construire une maison, sur la parcelle A 201, où se trouve le château, agrandi en 1875.

Travaux historiques :

Le dictionnaire historique et archéologique de Picardie (1909) signale le château construit au début du 19e siècle, pour Michel Cornet. Selon Ph. Seydoux (2003) le château est probablement construit pour René Boistel (bailli général du duché de Chaulnes en 1751 puis avocat au bailliage d'Amiens), seigneur de Belloy-sur-Somme en 1765, qui fait l´acquisition du fief de la Cour de Longueau avant 1770. Cette demeure de villégiature est devenue la propriété de Victorine Boistel de Belloy, qui épouse, en 1813, Michel Cornet, fils du négociant amiénois Cornet d´Hunval. Michel Cornet fait ajouter les tourelles d´angle et le fronton. Ces ajouts sont peut-être contemporains de ceux réalisés au château de Belloy-sur-Somme vers 1870. En 1865, le château est acquis par Gabriel de Tourtier, puis revendu vers 1920 par son fils Joseph de Tourtier, à la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

La cité du Château

Documents figurés :

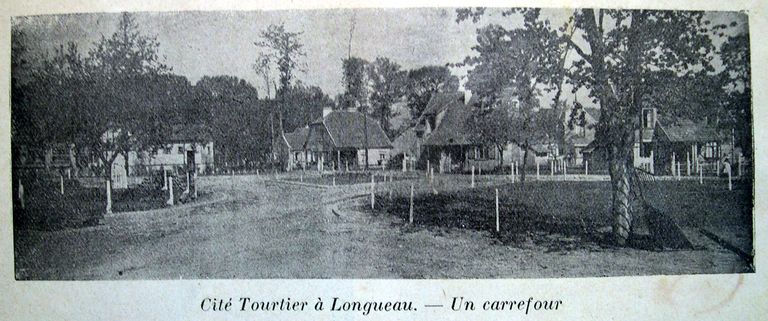

Outre les photographies représentant la cité (doc. 26 à 28), une vue illustre l´article d'E. Brunel, publié en 1923 (doc. 5).

L'article d'A. Goissaud, publié dans La Construction Moderne en 1926 (doc. 4, 10 à 18), est également illustré de plusieurs photographies et d'un plan (doc.) sur lequel apparaissent vingt-sept maisons, deux foyers, le château et un cours de tennis, à l´ouest du foyer des agents de trains.

Sources :

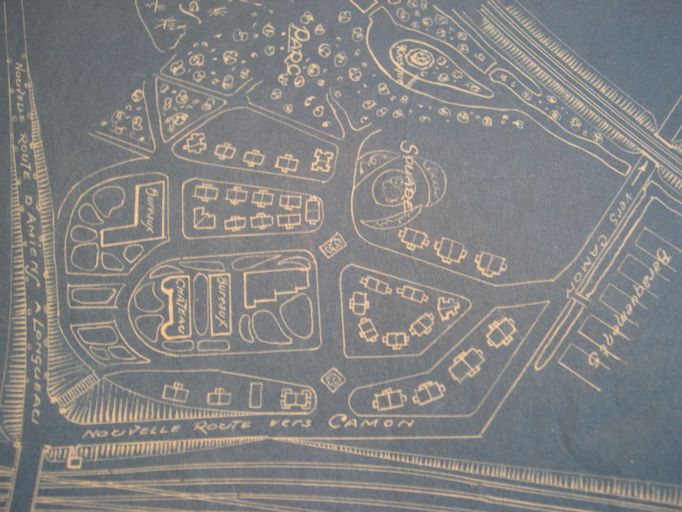

Parmi les sources conservées aux archives départementales (série O), deux plans donnent une représentation de la cité jardin, l'un réalisé en 1924, le second plus schématique, en 1931. Le plan de 1924 (doc. 3) figure la cité jardin construite autour du château, aux abords duquel apparaissent deux bâtiments à usage de bureaux. Des pelouses, un parc, un square et un kiosque constituent l'environnement végétal de la cité, composée de trente-et-une maisons à deux unités d'habitation réparties sur six îlots. Les matrices cadastrales indiquent que la propriété est rachetée par la compagnie du Chemin de fer du Nord peu avant 1923 (date d´imposition). Les écuries et remises, agrandies vers 1927 (date d´imposition), seront démolies vers 1938 (date d´imposition). Les locaux administratifs de la compagnie de chemin de fer sont construits au nord du château. La construction de deux dortoirs (cf. dossier) a lieu en 1921, date à laquelle 27 logements sont également construits : allée des Aubépines (9), allée des Rosiers (7), allée des Acacias (4), allée des Jardiniers (3) et allée des Tilleuls (4). D´autres logements seront construits allée des Jardiniers (6 vers 1942 et 7 vers 1946) et allée des Tilleuls (4 vers 1949). Les sept logements de l´allée des Jardiniers remplacent trois bâtiments dits cité des Anglais détruits vers 1947 (date d'imposition). Parmi les sources conservées au Centre des Archives du Monde du Travail, figurent la reproduction d´un plan des cités de Longueau, qu´on peut dater de 1923 (doc. 1) et un album présentant les différents types de logements construits de mai 1919 à juillet 1921, par M. M. Dautry ingénieur en chef de l´entretien, Achermann et Brulard, ingénieurs principaux, Durand, Jean, Guillaume, Loiseau, ingénieurs, Dubois ingénieur adjoint, Balayer inspecteur, sous la direction de M. M. Javary, ingénieur en chef de l´exploitation, Brévillé, ingénieur en chef du matériel et de la traction, Aumont et Tettelin, ingénieurs en chef des travaux et de la surveillance.

L´album présente plusieurs types de logements construits dans les cités de Longueau.

Un rapport de l´inspecteur du travail de 1921 (annexe 1), auquel répond le rapport de l´ingénieur également rédigé en 1921 (annexe 2), décrit les deux cités de Longueau et l´état d´avancement des travaux.

Le rapport du comité de gestion des cités au directeur indique que la cité a été construite dans le parc du château Tourtier, dont les vieux arbres ont été respectés ; le coquet aspect de ses 56 logements, ses sous-bois, sa pièce d´eau, en font la plus riante cité du Réseau. Travaux historiques :

Dans l'article qu'il publie dans La Construction Moderne en 1926, A. Goissaud attribue la conception et le plan de la cité à l'ingénieur Raoul Dautry.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle , (détruit)

- Secondaire : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle , (détruit)

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1863, daté par source

- 1870, daté par source

- 1875, daté par source

- 1921, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : ingénieur attribution par travaux historiques

La cité jardin est située à l´ouest de la ville, dont elle est séparée par la voie ferrée. Occupant une superficie d´environ 5 hectares, elle est structurée par une trame serpentine d'allées paysagères délimitant des îlots de forme irrégulière aux contours arrondis et ponctuée par deux carrefours. Outre les habitations qui se répartissent sur les différents îlots, la cité comprend un bâtiment à deux étages carrés au sud, deux immeubles (hors étude) et un bâtiment en rez-de-chaussée, au nord-ouest et au nord-est du précédent. Des constructions récentes de type pavillonnaire occupent l´îlot central.

Implantation du bâti : Les habitations sont implantées en retrait des voies, parfois en coeur de parcelle.

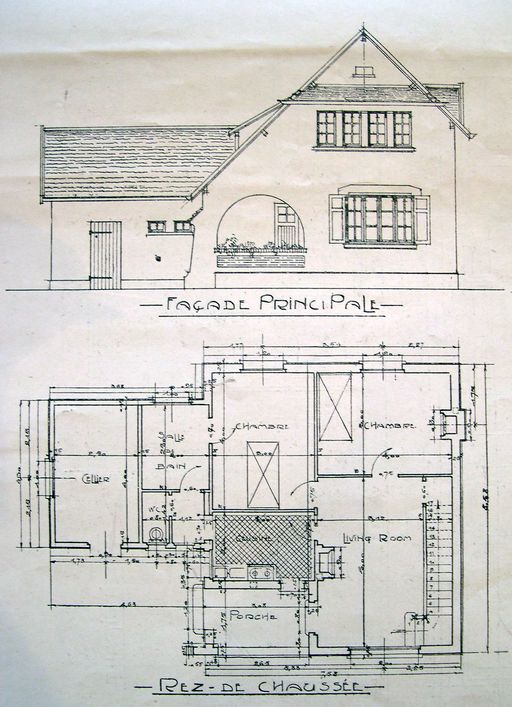

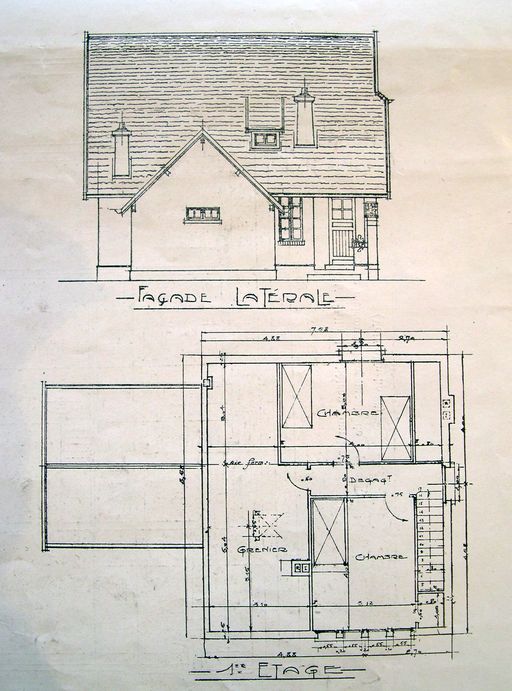

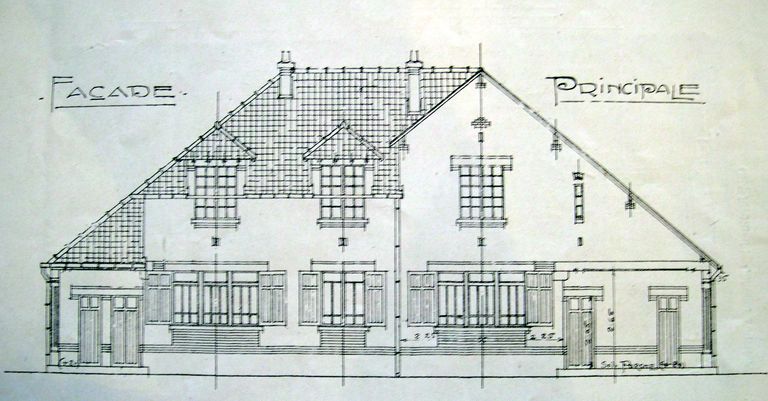

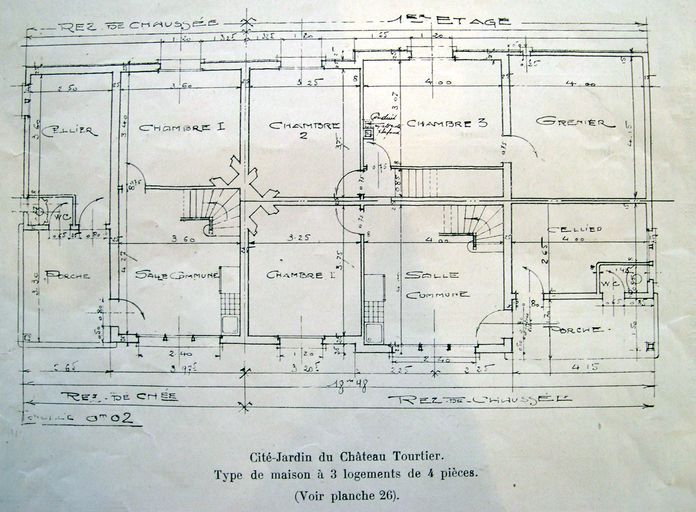

Typologie du bâti à usage d´habitation : Le bâti est composé de maisons à plusieurs unités d´habitation et de maisons individuelles (cf. plan). Elles comprennent un niveau de rez-de-chaussée surélevé sur vide sanitaire et un étage de comble, à l’exception des deux maisons du modèle A qui sont en rez-de-chaussée (15 et 17 rue des Acacias et 16 rue des Jardiniers). Ces maisons comportent toutes un cellier et un porche, porche dans œuvre ou porche-auvent. Ces maisons, généralement reproduites à quelques exemplaires, présentent plusieurs typologies et plusieurs modèles qui sont parfois des combinaisons de mêmes éléments de base (cf. annexe).

Matériaux de construction : Les habitations sont construites en parpaings de machefer masqués par un enduit tyrolien et couvertes de tuiles mécaniques. Les petites dépendances sont construites en briques et couvertes de fibro-ciment.

-

Murs

- matériau synthétique en gros oeuvre enduit

-

Toitstuile mécanique

-

Typologieshabitat mixte ; maison à plusieurs unités d'habitation ; maison élémentaire ; foyer

-

État de conservationremanié

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 2008/07/11

-

Précisions sur la protection

La cité-jardin comprenant la voirie dont l'escalier monumental donnant accès à la route et le passage souterrain donnant accès aux ateliers de réparation et aux voies de chemin de fer, les aménagements paysagers, les façades et toitures de l'ancien foyer des agents de train (excepté l'adjonction moderne postérieure) , les façades et toitures des maisons suivantes avec leur jardin qui les entoure et leurs annexes (cad. AB 40-41 (2-4, allées des Rosiers), 37 à 39 (6-8-10, allée des Rosiers), 35-36 (12-14, allée des Rosiers), 55 à 57 (1, allée des Rosiers et 2-4, allée des Aubépines), 58 (3, allée des Rosiers), 59 à 61 (5-7-9, allée des Rosiers), 62-63 (11-13, allée des Rosiers), 64 (15, allée des Rosiers), 43-44 (1-3, allée des Aubépines), 45-46 (5-7, allée des Aubépines), 47-48 (9-11, allée des Aubépines), 49-50 (13-15, allée des Aubépines), 54 (6, allée des Aubépines), 52-53 (8-10, allée des Aubépines), 67-68 (12-14, allée des Aubépines), 65-66 (16-18, allée des Aubépines), 73 (6bis, 6ter, allée des Tilleuls), 69 à 72 (8-10-12-14, allée des Tilleuls), 92, 177 (8-10, allée des Jardiniers), 94-81 (16, allée des Jardiniers et 187, allée des Acacias), 82 (15, allée des Acacias), 83-84-176 (9-11-13, allée des Acacias), 87-175-180-187 (allée des Acacias) ) : inscription par arrêté du 11 juillet 2008.

-

Référence MH

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AN / CAMT Série 48 AQ ; 48 AQ 3301/2. Les cités jardins des chemins de fer du Nord, album, s. d.

-

AN / CAMT Série 202 AQ ; 202 AQ 1189. Cités jardins. Procès-verbaux du comité de gestion des cités (1920-1929).

-

AN / CAMT Série 202 AQ ; 202 AQ 1188. Compte rendu de l´assemblée générale des cités du chemin de fer du Nord (17 mai 1925). Rapport du comité de gestion des cités (1922-1924) et annexes (1925-1927).

-

AN / CAMT Série 202 AQ ; 202 AQ 1191. Cités ouvrières. Construction de logements et travaux d´amélioration divers dans les cités (1920-1929).

-

AD Somme. Série P ; 3 P 489/3. Longueau. Matrice des propriétés foncières (1835-1882).

-

AD Somme. Série P ; 3 P 489/7. Longueau. Matrice des propriétés bâties (1911).

-

AD Somme. Série P ; 3 P 489/8. Longueau. Matrice des propriétés bâties (1911).

-

DAUTRY, M. "Les cités-jardins du Chemin de fer du Nord". Communication faite à la société de médecine publique et de génie sanitaire. Séance du 22 mars 1923. Revue d´hygiène, Paris : Masson & Cie éditeurs.

Bibliographie

-

GOISSAUD, Antony. L'oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau. La Construction moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

p. 76 -

GOISSAUD, Antony. L'oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau. La construction Moderne, 24 octobre 1926, n° 4.

p. 45-46 -

BRUNEL, E. «Le problème du logement et les solutions de la Compagnie des Chemins de fer du Nord». Revue internationale de l´industrie, du commerce et de l´agriculture, 20 juin 1923

p. 10-13 -

SEYDOUX, Philippe. Gentilhommières en Picardie. Amiénois et Santerre. Editions de la Morande, 2003.

p.16 -

SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE. Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie, tome III : Arrondissement d'Amiens, cantons d'Oisemont, Picquigny, Poix et Villers-Bocage. Amiens : Société des antiquaires de Picardie, 1919. Réed. Bruxelles : Editions culture et civilisation, 1979.

p. 146.

Documents figurés

-

Longueau. Plan cadastral, section A, [1811] (DGI).

-

Cité Tourtier à Longueau. Un carrefour. In BRUNEL, E. «Le problème du logement et les solutions de la Compagnie des Chemins de fer du Nord». Revue internationale de l´industrie, du commerce et de l´agriculture, 20 juin, 1923 (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Cités de Longueau, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Commune de Longueau. Construction d'un groupe scolaire avec logement. Plan de l'agglomération, tirage de plan, dessin par Eugène Poitoux, architecte communal, 1924 (AD Somme ; 99 O 2407).

-

Longueau. Petite cité, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Longueau. Petite cité. Place, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Longueau. Petite cité. Groupe de maisons, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Longueau. Petite cité, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Plan général de la cité jardin du Château Tourtier à Longueau. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

-

Longueau. Foyer-hôtel de la Compagnie du Nord. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 4, 24 octobre 1926.

-

Cité jardin du Château Tourtier. Type de maison à 1 logement de 6 pièces (pl. 25). Façade principale et plan du rez-de-chaussée. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

pl. 26 -

Cité jardin du Château Tourtier. Type de maison à 1 logement de 6 pièces (pl. 25). Façade latérale et plan de l'étage. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

pl. 26 -

Cité jardin du Château Tourtier. Type de maison à 1 logement de 6 pièces (pl. 25). In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

pl. 26 -

Cité jardin du Château Tourtier. Type de maison à 3 logements de 4 pièces (pl. 26). In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

pl. 26 -

Cité jardin du Château Tourtier. Type de maison à 3 logements de 4 pièces (pl. 26). Plans du rez-de-chaussée et de l'étage. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

pl. 16 -

Cité jardin du Château Tourtier. Type de maison à 3 logements de 4 pièces (pl. 26). Façade principale. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 7, 14 novembre 1926.

pl. 16 -

La cité jardin du Château Tourtier de la compagnie du Nord à Longueau. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 4, 24 octobre 1926.

pl. 16 -

La cité jardin du Château Tourtier de la compagnie du Nord à Longueau. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 4, 24 octobre 1926.

pl. 16 -

La cité jardin du Château Tourtier de la compagnie du Nord à Longueau. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 4, 24 octobre 1926.

pl. 15 -

La cité jardin du Château Tourtier de la compagnie du Nord à Longueau. In GOISSAUD, Antony. «L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau». La construction Moderne, n° 4, 24 octobre 1926.

pl. 15 -

Commune de Longueau. Plan de l'agglomération de la commune et des cités, tirage de plan, dessin par Eugène Poitoux, architecte communal, 1931 (AD Somme ; 99 O 2407).

Annexes

-

Rapport du contrôleur du travail (Lallier), 25 avril 1921 (AN / CAMT ; 202 AQ 1191)

-

Rapport sur la construction des deux cités de Longueau. Lettre de l'ingénieur en chef de l´Exploitation au directeur du contrôle du Travail, 1921 (AN / CAMT ; 202 AQ 1191)

-

La cité-jardin du Château Tourtier

-

Typologie et décor des habitations

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

Parties constituantes

Ancienne cité de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, dite de la Canardière, à Glisy

Lieu-dit : la Canardière

Adresse : rue des Fontaines-Bleues

Ancienne cité jardin de la Compagnie des chemins de fer du Nord, dite cité de Quessy ou cité de Tergnier

Lieu-dit : Quessy

Adresse : La Cité

Cité jardin de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, dite cité de la Gare, cité du Plateau, Grande Cité ou cité de Longueau

Lieu-dit : Le Plateau

Adresse : rue, Victor-Hugo, rue, Denis-Papin, rue, Pasteur, rue, Général-Gallieni, rue, Général-de Gaulle, rue, de la République,

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.