Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Amiens métropole

- patrimoine de la Reconstruction, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération Amiens Métropole - Amiens

-

Commune

Longueau

-

Lieu-dit

Le Plateau

-

Adresse

rue Victor-Hugo

,

rue Denis-Papin

,

rue Pasteur

,

rue Général-Gallieni

,

rue Général-de Gaulle

,

rue de la République

,

-

Dénominationscité jardin

-

Appellationscité de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, cité du Plateau

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéessalle des fêtes, kiosque

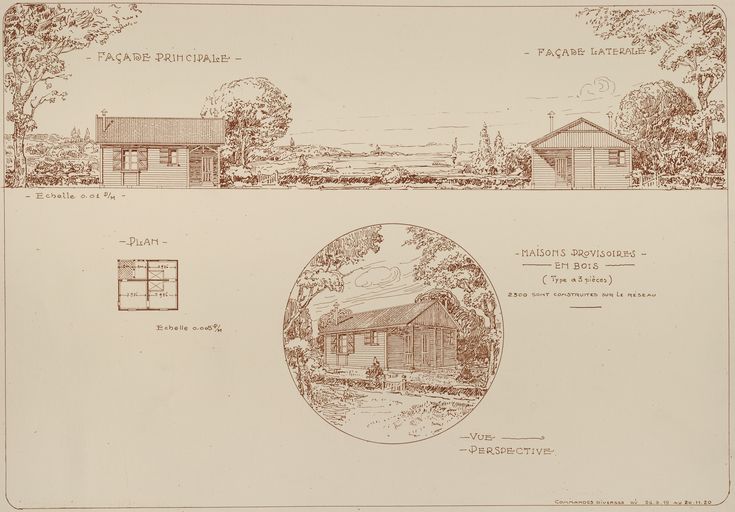

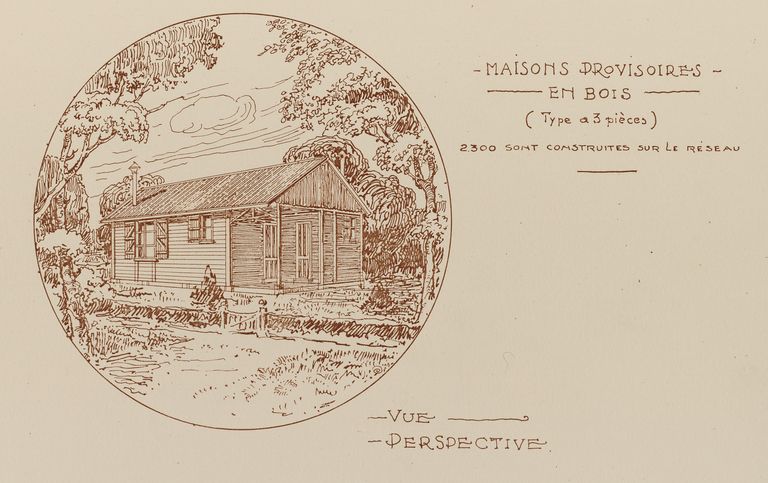

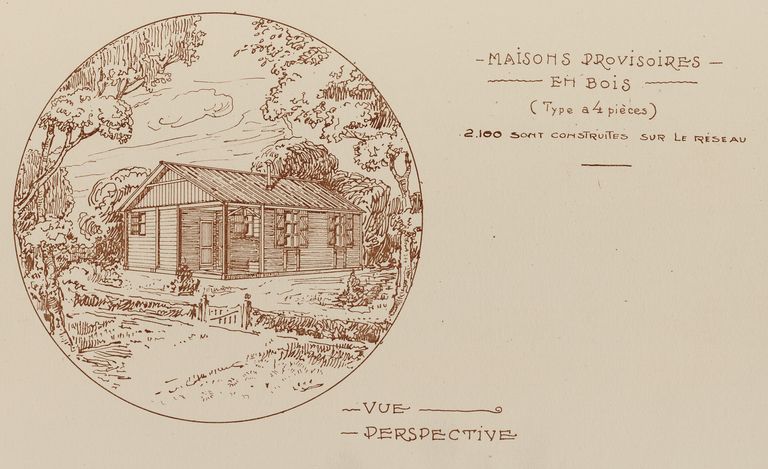

Si elle n´est pas l´une des plus grandes et l´une des plus prestigieuses cités jardins de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, la Grande Cité de Longueau est certainement l´une des mieux conservées, en dépit des reconstructions successives réalisées depuis 1945, en particulier celle des nombreuses maisons provisoires en bois.

L´importance de la cité jardin se traduit par sa taille, près de 35 hectares, qui modifie profondément la structure du village auquel elle est juxtaposée en 1920.

Le rythme de construction des habitations est remarquable, plus de 400 logements sont en effet construits en 1921 et en 1922, date à laquelle y résident 1537 habitants. Comme le montre le graphique (doc.), la croissance est fulgurante entre 1922 et 1934.

Les équipements de la cité sont relativement peu nombreux et modestes. Si elle possède un dispensaire renommé dès 1922, des bains douches et une salle des fêtes provisoire en 1923, elle ne compte pas d´école, celles-ci étant construites par la commune de Longueau. Les habitants devront attendre 1930 pour voir construire une salle des fêtes et un kiosque (aujourd´hui détruits). Pourtant, les activités qui s´y développent (sociétés musicales, sportives) et qui ne se traduisent pas nécessairement par une construction spécifique, il s´agit le plus souvent d´une maison aménagée, sont exemplaires de la culture des cités de cheminots voulue par Raoul Dautry.

Les transformations de la cité après la seconde guerre mondiale traduisent une remise en question des principes de conception de la cité d'origine. La trame est fortement modifiée et les équipements supprimés ou transférés à la ville.

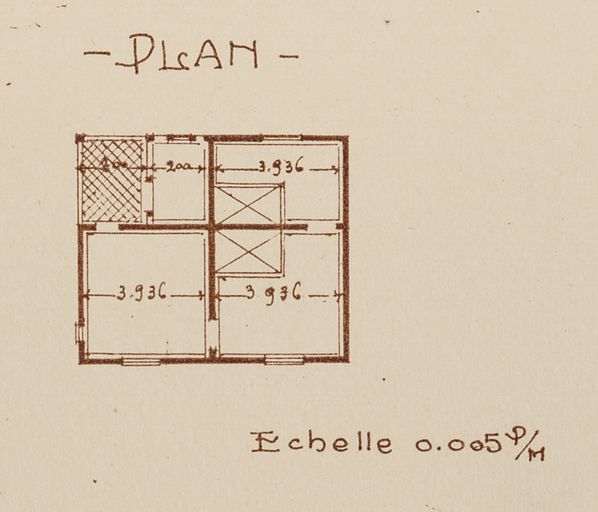

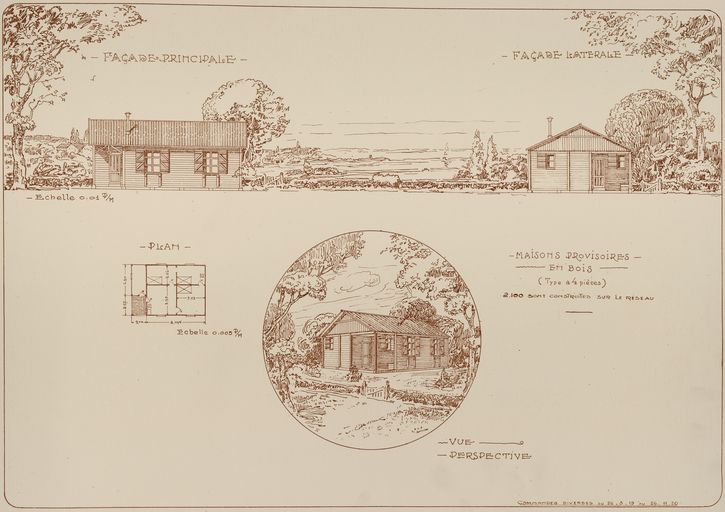

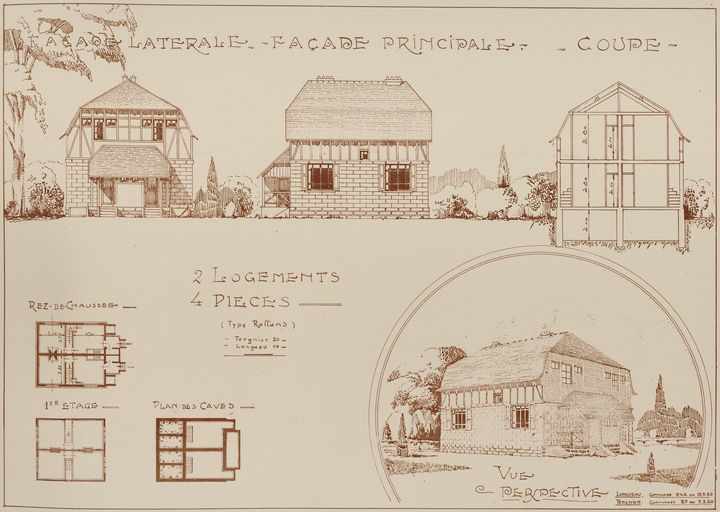

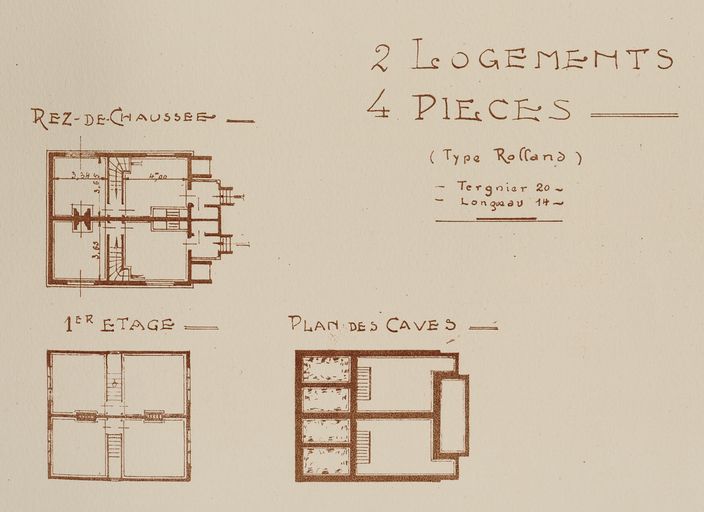

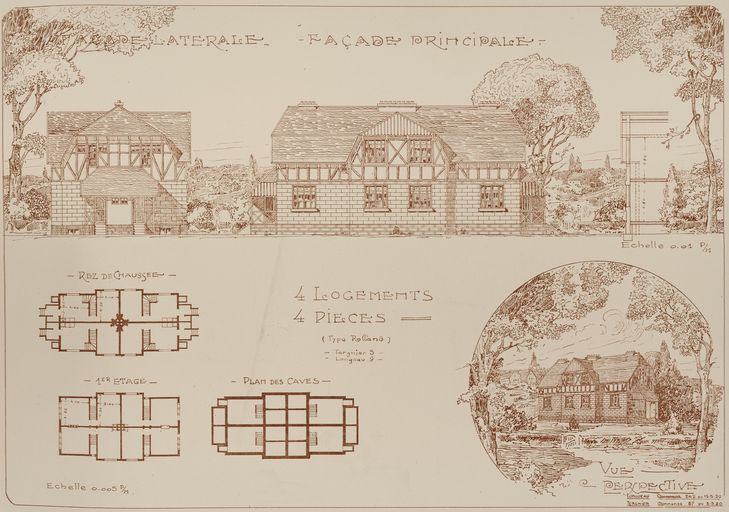

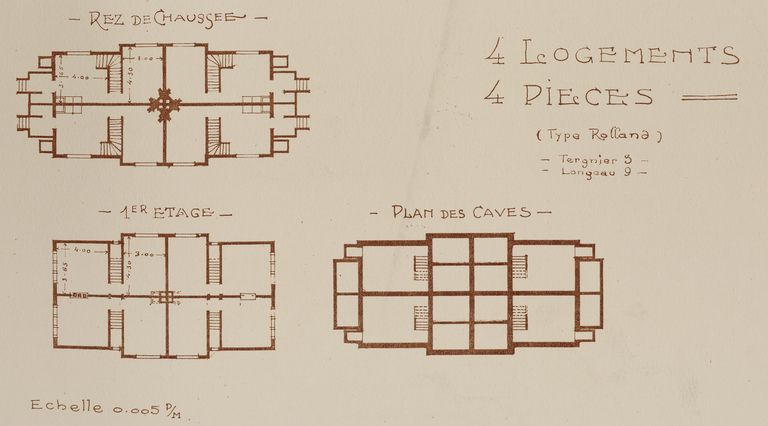

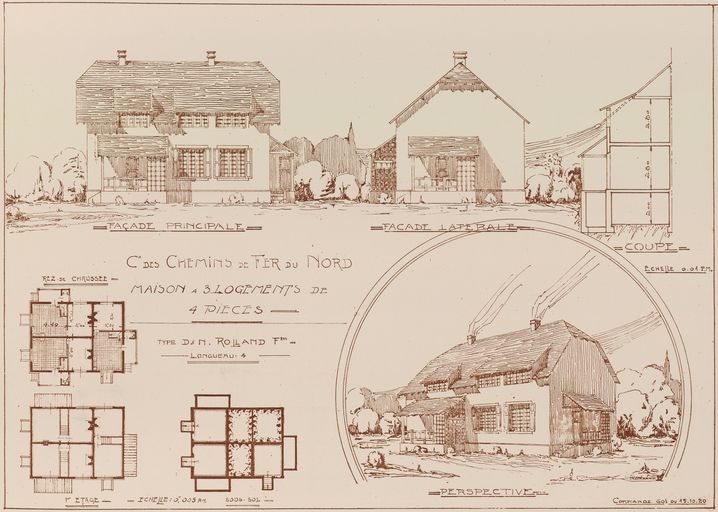

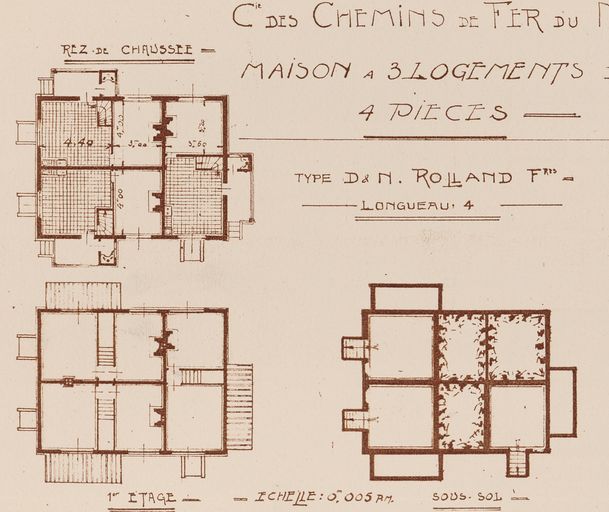

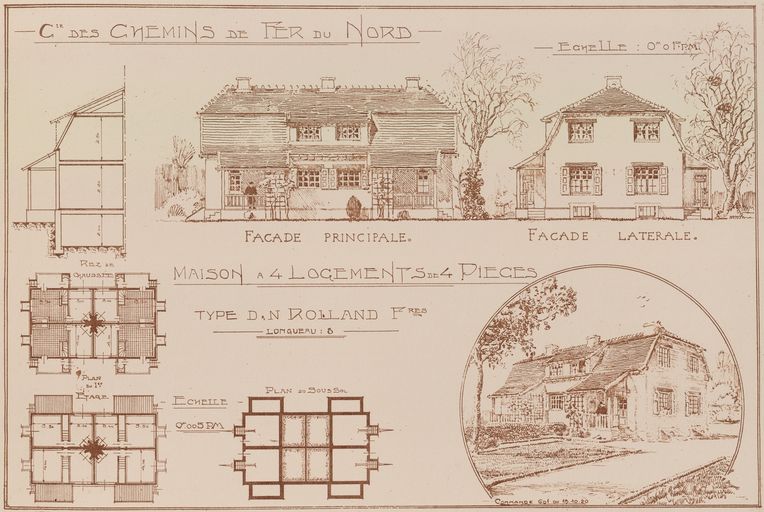

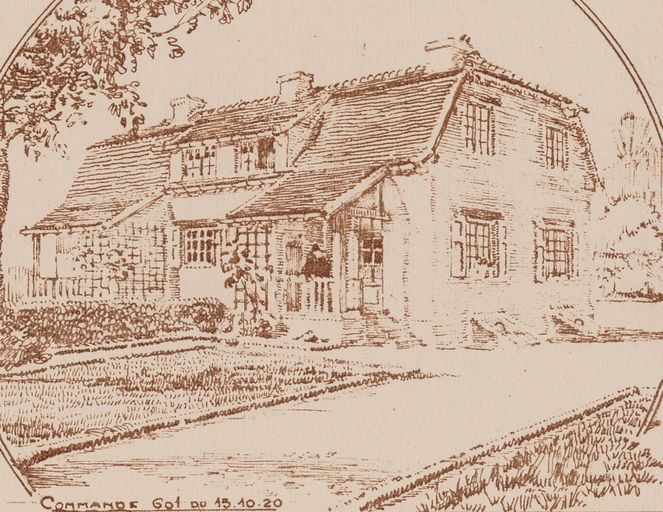

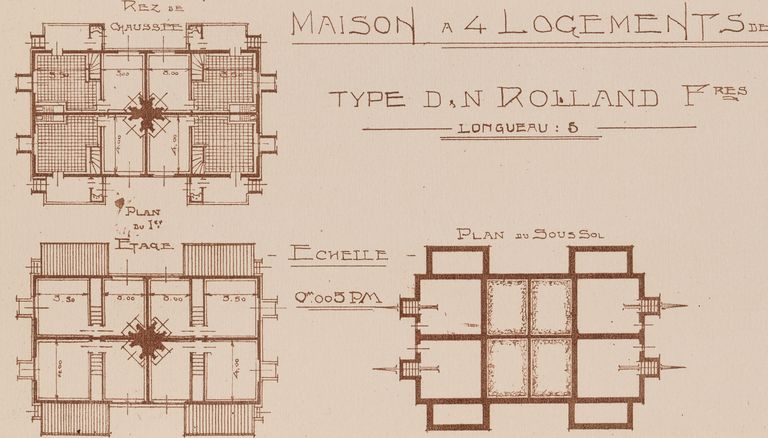

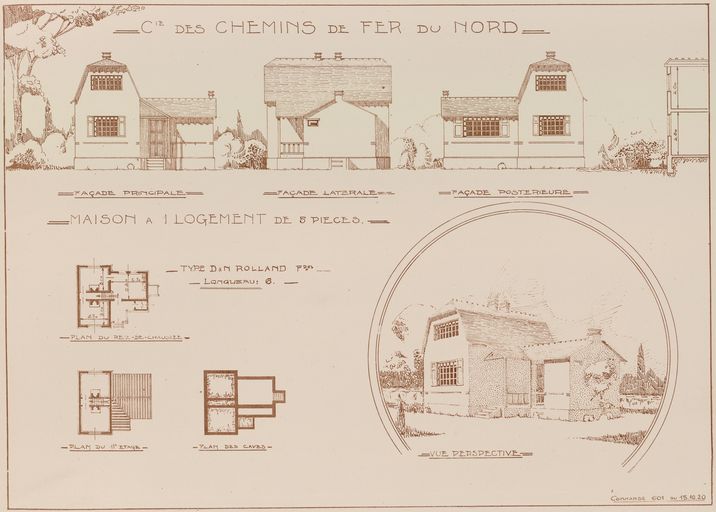

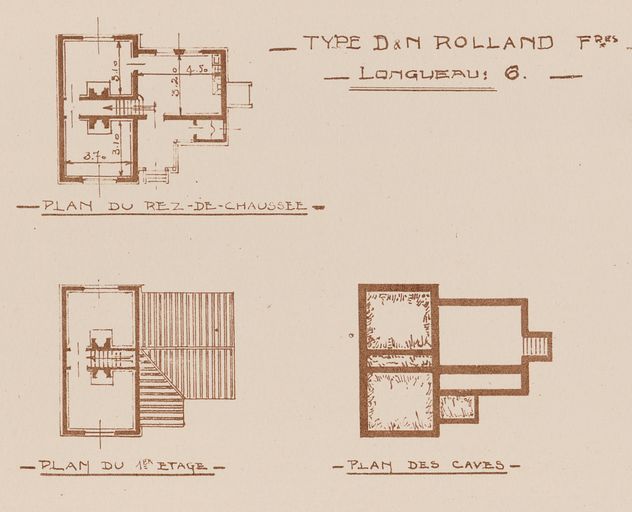

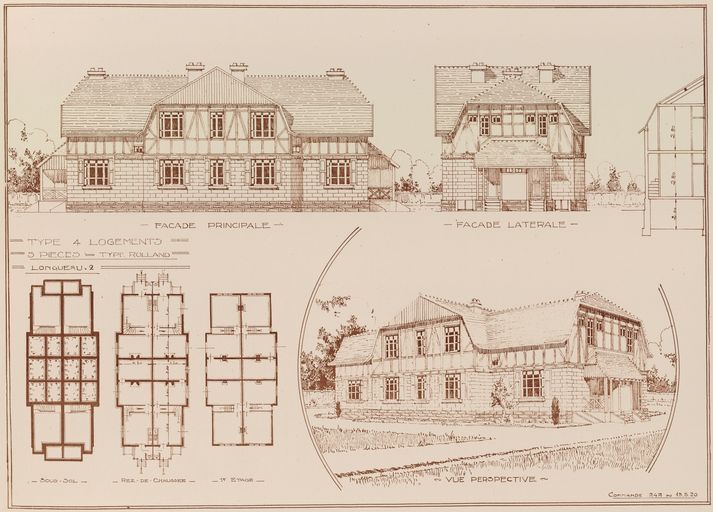

La construction de la cité après la première guerre mondiale

Parmi les sources conservées au Centre des Archives du Monde du Travail, figurent la reproduction d´un plan des cités de Longueau et un album présentant les différents types de logements construits de mai 1919 à juillet 1921, par M. M. Dautry ingénieur en chef de l´entretien, Achermann et Brulard, ingénieurs principaux, Durand, Jean, Guillaume, Loiseau, ingénieurs, Dubois ingénieur adjoint, Balayer inspecteur, sous la direction de M. M. Javary, ingénieur en chef de l´exploitation, Brévillé, ingénieur en chef du matériel et de la traction, Aumont et Tettelin, ingénieurs en chef des travaux et de la surveillance.

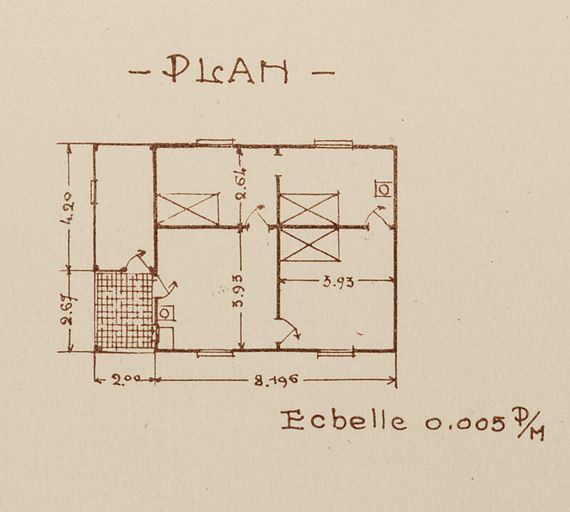

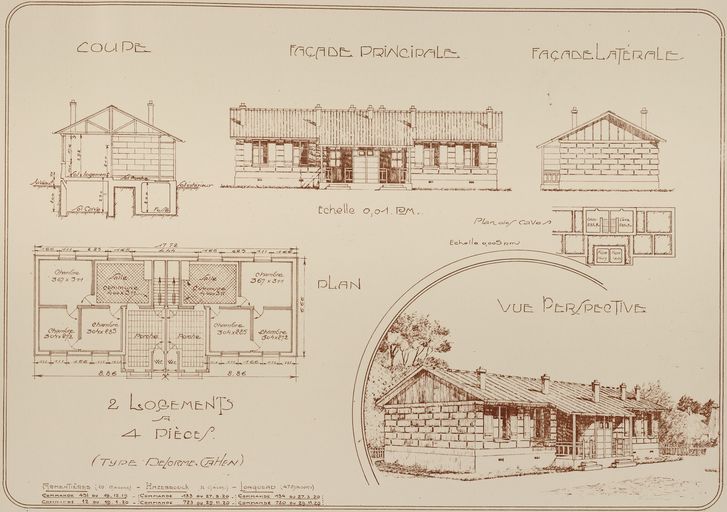

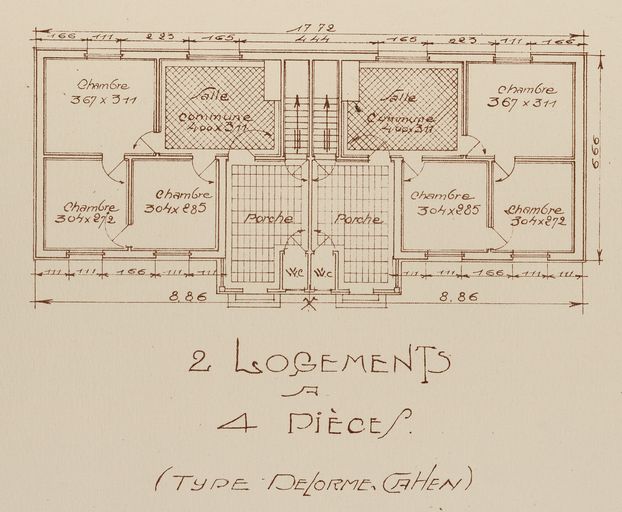

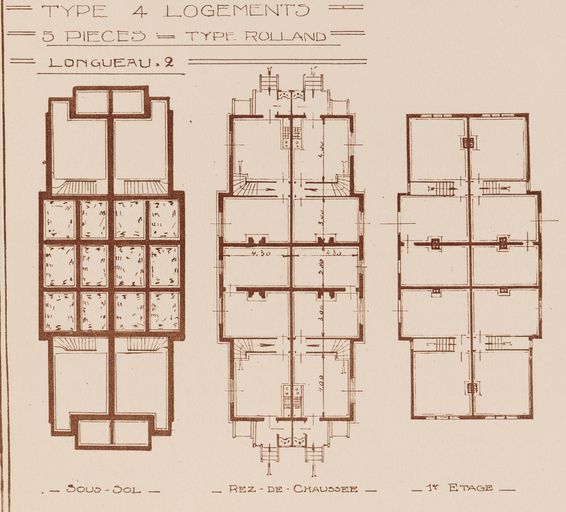

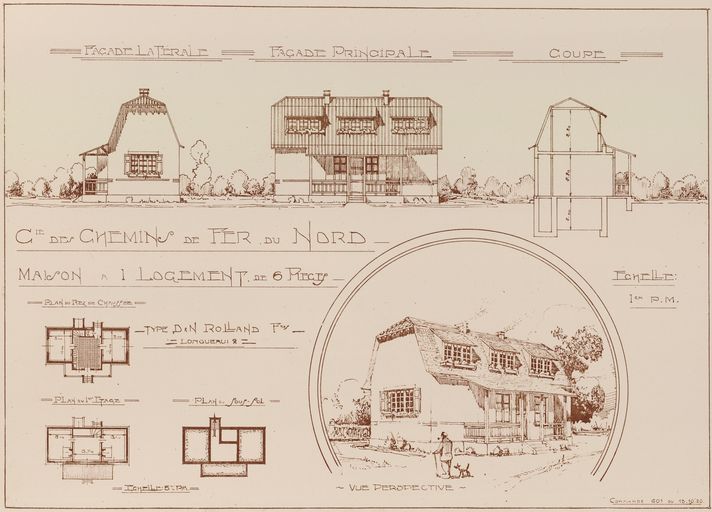

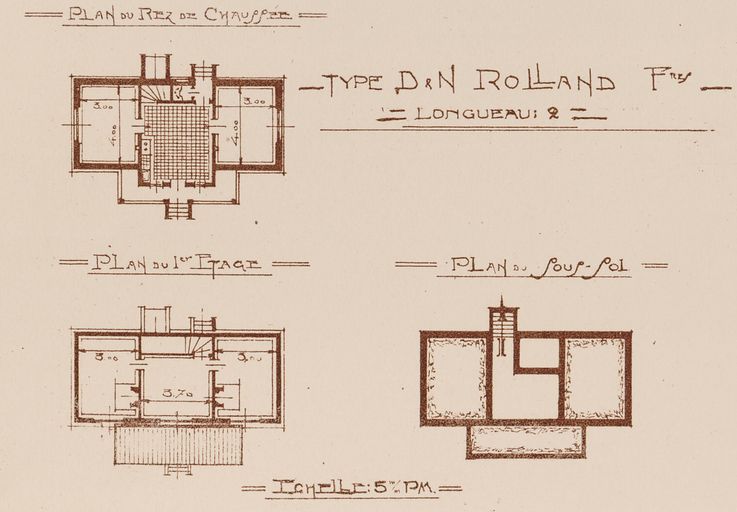

L´album présente plusieurs types de logements exécutés à Longueau en plusieurs commandes. Le projet est présenté dans un une note de 1920 (annexe 1) et dans un rapport de l´inspecteur du travail de 1921 (annexe 2), qui décrit les caractéristiques des habitations et l´avancement des travaux, auquel répond un rapport de l´ingénieur (annexe 3). A cette date, seules sont construites les maisons des types Rolland et Delorme (102), ainsi que 108 maisons provisoires en bois. Le rapport du comité de gestion des cités au directeur (annexe 6) indique qu´en 1922, les cités de Longueau comptent 206 maisons provisoires en bois, 288 logements en dur et 83 chambres de célibataires aménagées dans des baraquements. La grande cité est une extension de celle de 21 logements qui existait avant guerre. Ces maisons, construites à l'ouest de la cité vers 1910 (date portée sur l'une d'entre elles), sont partiellement conservées (ill. 44 à 47).

En 1923, 23 nouveaux logements sont construits ; à cette date, il existe une salle des fêtes provisoire aménagée dans un bâtiment de bois remployé, un établissement de bains-douches mais pas d´écoles ni de bibliothèque, faute de bâtiment disponible et de terrains. La société musicale (l´Avenir musical et la Lyre des cheminots réunis) a été créée en 1921.

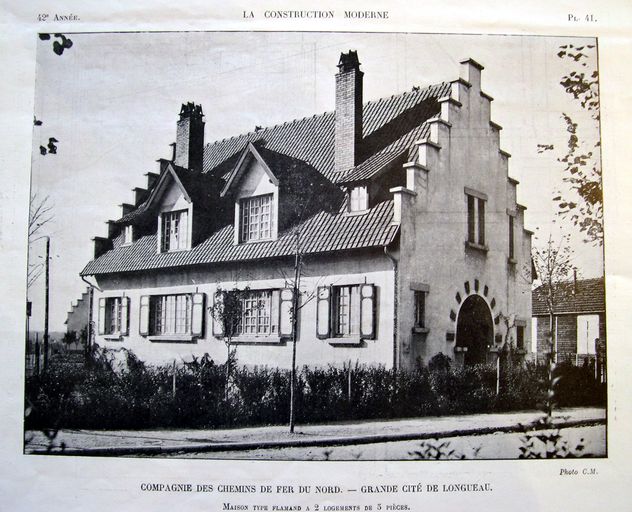

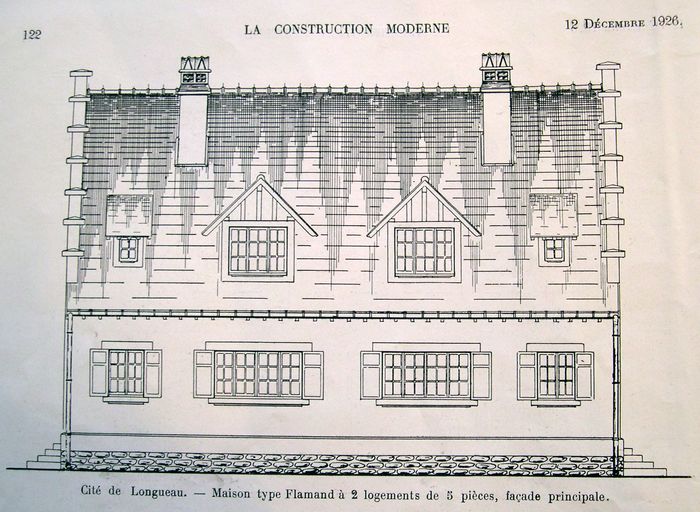

En 1924, il existe 114 logements de bois et 291 en dur. Le compte rendu de l'assemblée générale des cités du chemin de fer du Nord du 17 mai 1925 énumère les installations réalisées de 1919 à 1925 : la cité, où sont construits 516 logements, possède, dès 1922, un dispensaire. L´année suivante, elle est équipée d´un jardin d´enfant, de bains-douches, d´une salle des fêtes, « constituée par une baraque Adrian de 30 m X 6 m. », d´une société musicale, ainsi que d´un terrain de sport. Une école ménagère est ouverte en 1924. Plusieurs photographies et un plan donnent des représentations de la cité, au début des années 1920 (ill.). A. Goissaud fait lui aussi une description de la cité (annexes 4 et 5) dans les numéros de La Construction Moderne de 1926 et 1927. Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales indiquent que la construction des maisons par la compagnie des Chemins de fer du Nord, débute en 1921. Elles mentionnent également la construction des équipements.

Une première salle des fêtes (1925), construite en bordure de la route d´Amiens, est démolie vers 1931 (date d´imposition) et remplacée par une seconde (1930), construite rue de la République.

Une première salle de musique (1930), située rue des Rotondes, est démolie durant la seconde guerre mondiale et reconstruite en 1948, rue Galliéni.

Une première école ménagère, installée dans une maison construite en 1925 (square Jean-Jaurès), est reconstruite en 1950.

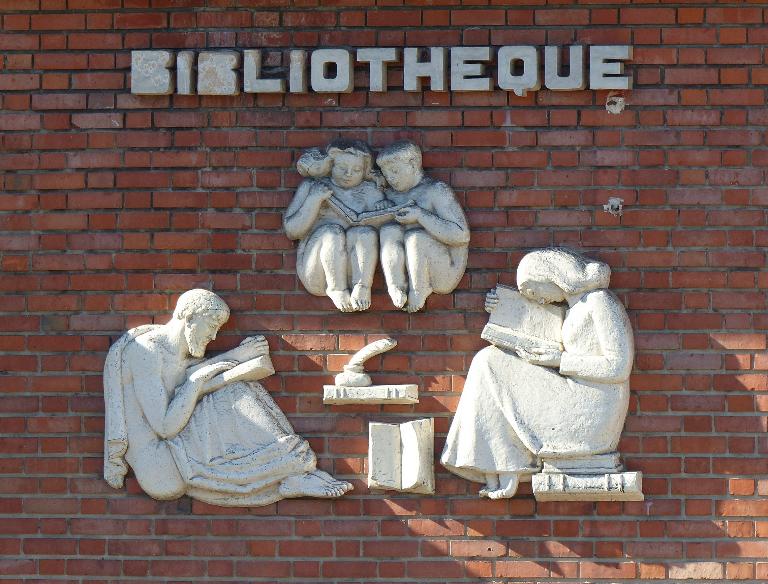

Une salle de gymnastique (1930), située rue de la République et démolie vers 1946 (date d´imposition) est reconstruite rue Victor-Hugo ; une maison de bains-douches, enfin un kiosque (1930) est construit rue de la République ; une bibliothèque (1950) rue du Général-De Gaulle.

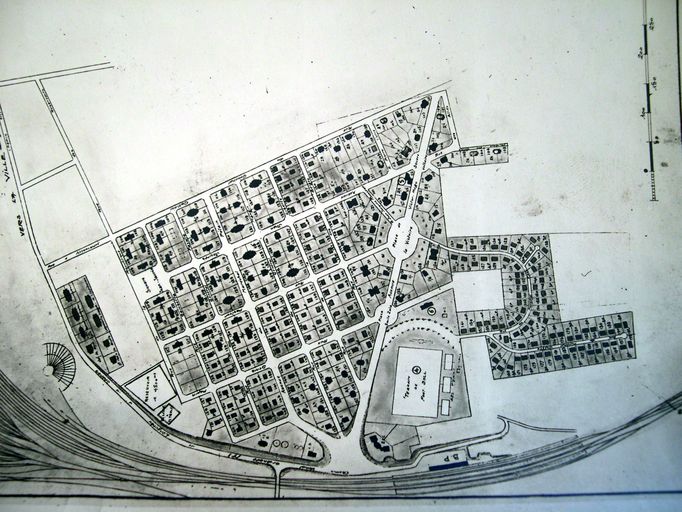

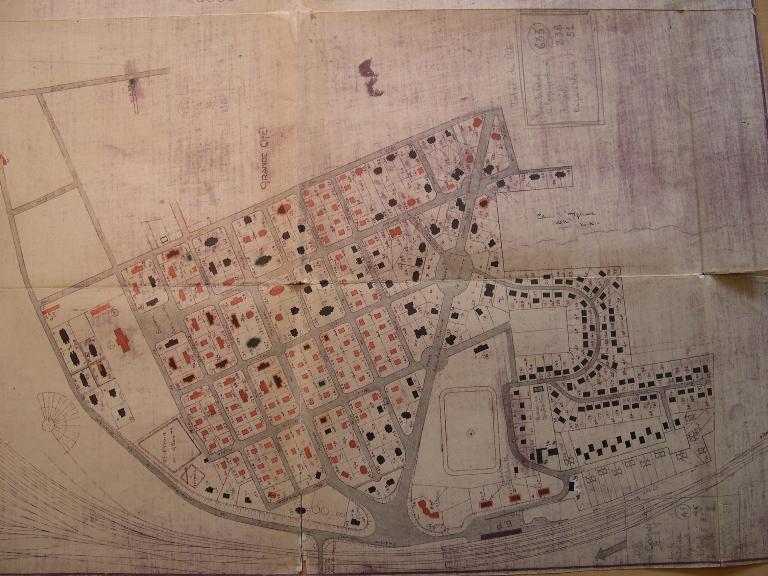

Parmi les sources conservées aux archives départementales (série O), un plan de 1924 donne une illustration partielle de la cité, qui est représentée sur un plan de 1931 (ill.).

Elle comprend une quarantaine d'îlots dessinés par un réseau de voies orthogonales, aboutissant pour les rues est-ouest à plusieurs places reliées par une voie oblique en pente (avenue Victor-Hugo), descendant jusqu'à la gare de Longueau. A l'est de cette voie, deux rues au tracé irrégulier (rues du Maréchal-Foch et du Maréchal-Joffre) desservent des habitations. Un stade est visible au sud-est de l'avenue. Un square ponctue l'extrémité ouest de la rue Jean-Jaurès

Le plan de masse montre des zones homogènes au nord-ouest et aux abords des places, formées principalement de maisons à deux ou quatre unités d'habitation.

Un plan de 1944 donne une représentation de la cité à cette date et signale les bâtiments détruits ou très endommagés (ill. 42).

La reconstruction de la cité après la seconde guerre mondiale

Plusieurs plans sont établis après les bombardements de 1944 qui ont partiellement détruit la cité durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans la série 15J, un rapport non daté attribuable à l'architecte Paul Dufournet résume les transformations réalisées dans le plan général de la cité (cf. annexe), suivant les directives du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme adressées aux inspecteurs généraux de l'Urbanisme, en 1945 (cf. annexe 11).

Les nouveaux logements sont construits sous la direction de l'architecte Paul Dufournet, inspecteur général de l'Urbanisme. Ce sont des logements individuels et des maisons à deux unités d'habitation en rez-de-chaussée (type D) ou à étage carré (types A, C et E), enfin des maisons en bande (type B) à étage carré.

En 1947, la quatrième tranche de construction comprend des logements doubles de quatre pièces à entrée latérale (type VB 14.082 420 et 421) et à entrée au nord (types VB 14.082 418 et 419), enfin des logements en bande (type VB 14.082 422 et 423).

Les matrices cadastrales permettent de suivre l'évolution des reconstructions de 1940 à 1944, puis de 1946 à 1949, enfin de 1950 à 1952 (cf. schéma).

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1921, daté par source

- 1944, daté par source

- 1947, daté par source

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire attribution par source

-

Auteur :

Dufournet Paularchitecte urbaniste attribution par sourceDufournet PaulCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte, inspecteur général de l'Urbanisme au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Voir : http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_DUFOU.

-

Auteur :

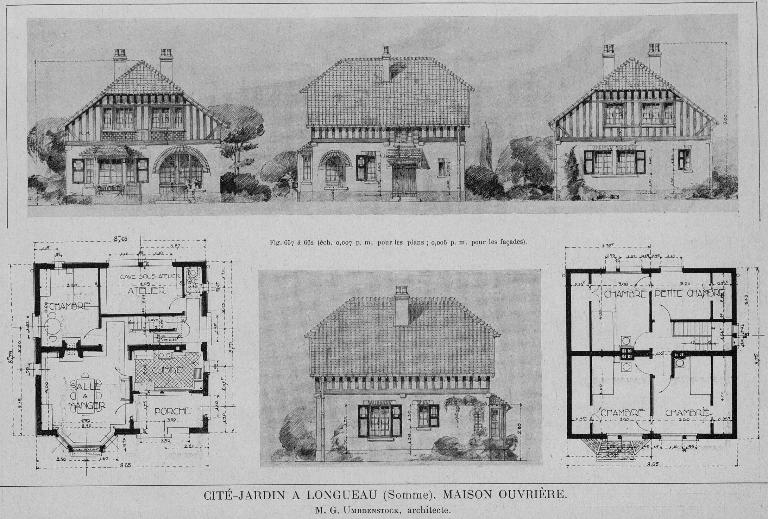

Umbdenstock Gustavearchitecte attribution par sourceUmbdenstock GustaveCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Né à Colmar en 1866. Mort à Paris (VII) en 1940. Architecte français. Élève de Julien Guadet à l'École des Beaux-Arts à partir de 1885, il est diplômé en 1893. Il est premier second grand Prix de Rome en 1896. Architecte de la Compagnie des chemins de fer du Nord, il participe à la reconstruction des gares du réseau Nord, après la Première Guerre mondiale. Il consacre l'essentiel de sa carrière à l'enseignement : enseignant à l'École polytechnique, il devient chef d'atelier en 1909 à l'École des Beaux-Arts et le reste jusqu'à sa mort. En 1935, il succède à Henri-Paul Nénot (1853-1934) au fauteuil 5 de l'Académie des Beaux-Arts, section III, Architecture. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 14 août 1900 à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 puis officier le 11 juillet 1918.

La cité jardin, qui occupe la partie sud de la ville de Longueau, s´étend sur une surface d´environ 35 hectares, marquée au sud, par un fort dénivelé. Elle est structurée par une trame orthogonale suivant une orientation différente de celle des rues de la ville. Une voie oblique (rue Victor-Hugo) divise la cité en deux parties :

-à l´ouest les voies orthogonales dessinent 16 îlots, dont certains sont desservis par des impasses à demi-lune ;

-à l´est les voies présentent deux types de tracé, l´un orthogonal, au nord-est, suivant la même orientation que celles existant à l´ouest de la rue Victor-Hugo, l´autre à l´est présentant des voies serpentines ;

-enfin au sud-est, des voies orthogonales suivent une orientation distincte. Le réseau hiérarchisé est formé de voies larges (12 m pour les rues du Général-De Gaulle et Victor-Hugo et 10 m pour les rues Galliéni, Jean-Jaurès et Denis-Papin) et de voies plus étroites (7 m).

Une vaste place rectangulaire à pans coupés ponctue la rue Victor-Hugo.

On n´observe pas de traitement particulier des places bordées de différents types de maisons, qui ne sont pas systématiquement orientées sur les places. Plusieurs îlots sont desservis par des impasses à demi-lune, à l'ouest.

Les équipements sont situés à l´est de la rue Victor-Hugo : au sud, le stade Emile-Noël et les bains-douches, au nord, un terrain de sport.

Plusieurs réservoirs et château d'eau sont répartis au sud et à l´ouest de la cité.

Implantation du bâti : A l´exception de trois maisons à deux unités d´habitation situées 152 à 156b rue de la République et 141-143 rue de la Liberté, le bâti est implanté en retrait de la voie. Ce retrait est de 5,50 m et de 14,50 m (pour les maisons des années 1920), de 3 m et de 5 m (pour les maisons construites entre 1946 et 1952), enfin de 2 m pour les maisons postérieures à 1952.

Typologie du bâti à usage d´habitation : Le bâti est composé de maisons à deux, à trois et à quatre unités d´habitation, implantées sur limite parcellaire, et de maisons individuelles (cf. schéma).

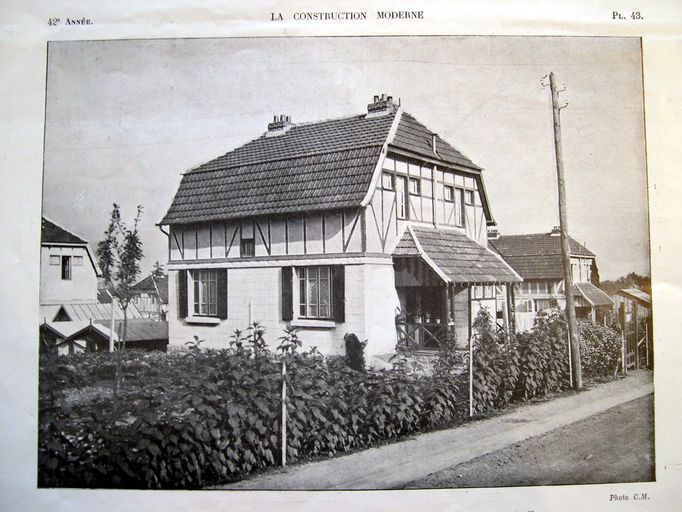

rue Pierre Curie : Maisons à deux unités d'habitation implantées en coeur de parcelle d'angle. Construites en briques masquées par un enduit et couvertes de tuiles mécaniques, elles comptent un étage de comble. Porche latéral.

Les maisons à trois unités d´habitation occupent toutes des parcelles d´angle complexes, aux abords de la rue Victor-Hugo.

Les maisons à quatre unités d´habitation occupent des parcelles d´angle traversantes ; elles disposent d´un terrain d´environ 540 m2 (pour les blocs rectangulaires) et de 168 m2 (rue Pierre-Sémard).

Les maisons à deux unités d´habitation disposent de parcelles plus petites (entre 240 et 400 m2).

Les maisons individuelles postérieures à 1946 disposent de jardins plus grands (de 600 à 900 m2)

Les maisons en bande ou rangée regroupées à l'est, sont postérieures à 1952, à l'exception de celles de la rue Denis-Papin.

Matériaux de construction :

Les habitations sont construites en béton d'agglomérés de scories (machefer) masqués par un enduit tyrolien et en pierre artificielle, dite pierre à plâtre, et couvertes de tuiles mécaniques.

Les petites dépendances sont construites en briques et couvertes de fibro-ciment.

Les habitations reconstruites après la seconde guerre mondiale sont construites en briques et couvertes d'ardoises.

-

Toitsardoise

-

Étagesen rez-de-chaussée, 1 étage carré

-

Typologieshabitat individuel ; maison à plusieurs unités d'habitation ; maison élémentaire ; en rangée

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Archives nationales du monde du travail

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AN / CAMT Série 48 AQ ; 48 AQ 3301/1. Rapport sur les cités (1930-1935).

-

AN / CAMT Série 48 AQ ; 48 AQ 3301/2. Les cités jardins des chemins de fer du Nord, album, s. d.

-

AN / CAMT Série 202 AQ ; 202 AQ 1188. Compte rendu de l´assemblée générale des cités du chemin de fer du Nord (17 mai 1925). Rapport du comité de gestion des cités (1922-1924) et annexes (1925-1927).

-

AN / CAMT Série 202 AQ ; 202 AQ 1191. Cités ouvrières. Construction de logements et travaux d´amélioration divers dans les cités (1920-1929).

-

AD Somme. Série O ; 99 O 2407. Longueau. Administration communale (1870-1939).

-

AD Somme. Série J ; 15J 98. Fonds Dufournet. Longueau. Reconstruction : plans généraux (1943-1946).

-

AD Somme. Série J ; 15J 99. Fonds Dufournet. Longueau. Reconstruction : plans généraux (1944-1947).

-

AD Somme. Série J ; 15J 96. Fonds Dufournet. Longueau. Reconstruction : dossiers de l'architecte en chef (1945-1947).

-

DAUTRY, M. "Les cités-jardins du Chemin de fer du Nord". Communication faite à la société de médecine publique et de génie sanitaire. Séance du 22 mars 1923. Revue d´hygiène, Paris : Masson & Cie éditeurs.

Bibliographie

-

GOISSAUD, Antony. L'oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité-jardin à Longueau. La Construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

p. 120-124 -

GOISSAUD, Antony. L'œuvre de la Compagnie du Nord. Une cité-jardin à Longueau. La construction Moderne, 30 janvier 1927, n° 18.

p. 205-210

Documents figurés

-

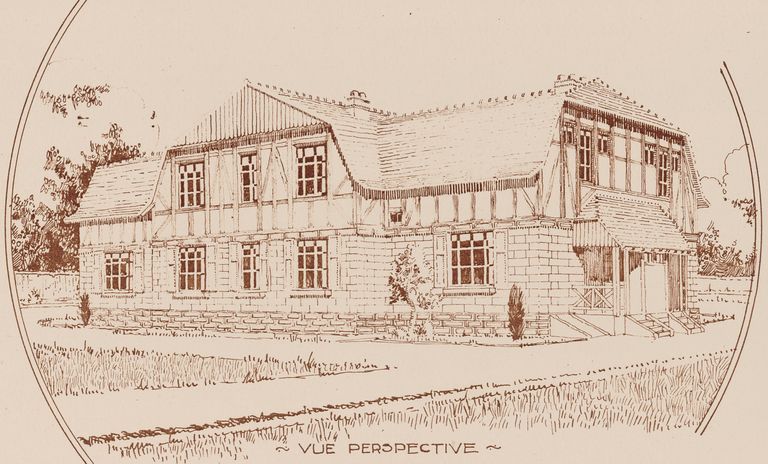

Type D. N. Rolland frères. 1 logement de 5 pièces. Longueau 6 (commande du 15 octobre 1920), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Type Rolland. 4 logements de 4 pièces. 9 maisons construites à Longueau (commande du 15 mai 1920), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Type D. N. Rolland frères. 3 logements de 4 pièces. Longueau 4 (commande du 15 octobre 1920), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Type D. N. Rolland frères. 4 logements de 4 pièces, s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Type Delorme-Cahen. 2 logements de 4 pièces. 47 maisons construites à Longueau (commandes du 27 mars 1920 et du 29 novembre 1920), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Maisons provisoires en bois (logement à 4 pièces), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Type Rolland. 2 logements de 4 pièces, s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Maisons provisoires en bois (logement à 3 pièces), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Type D. N. Rolland frères. 1 logement de 6 pièces. Longueau 2 (commande du 15 octobre 1920), s. d. (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

Cités de Longueau, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Commune de Longueau. Construction d'un groupe scolaire avec logement. Plan de l'agglomération, tirage de plan, dessin par Eugène Poitoux, architecte communal, 1924 (AD Somme ; 99 O 2407).

-

Entrée de la cité (carrefour et maisons surplombant la voie ferrée), photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

La rue Victor-Hugo, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

Longueau. Le stade, photographie, s. d. (C. A. M. T. ; 202 AQ 1189).

-

"Cité-jardin à Longueau. Maisons ouvrières. Umbdenstock architecte". Architecture usuelle, 1922.

p. 8. -

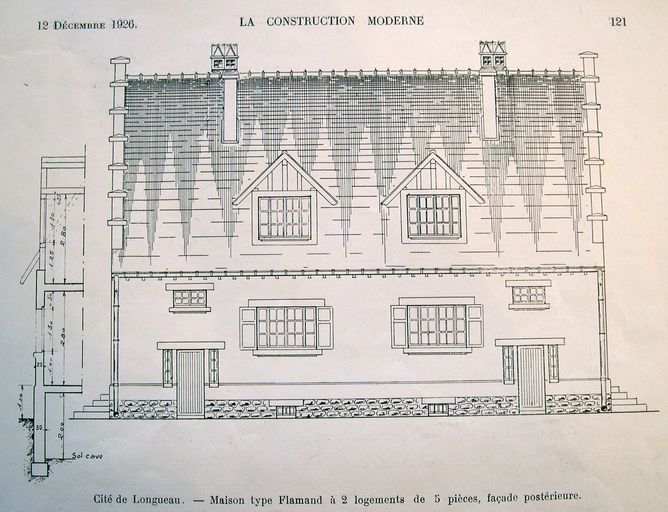

Cité de Longueau. Maison de type flamand à deux logements de 5 pièces. Façade principale. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

-

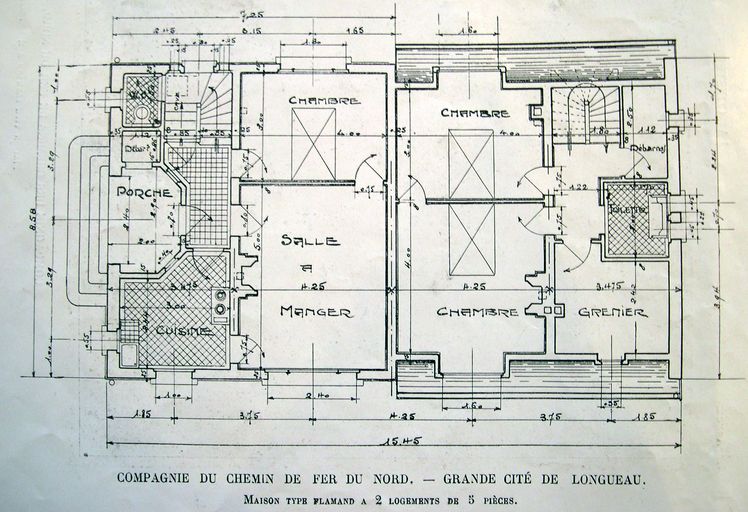

Cité de Longueau. Maison de deux logements de 5 pièces [Type Rolland]. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

-

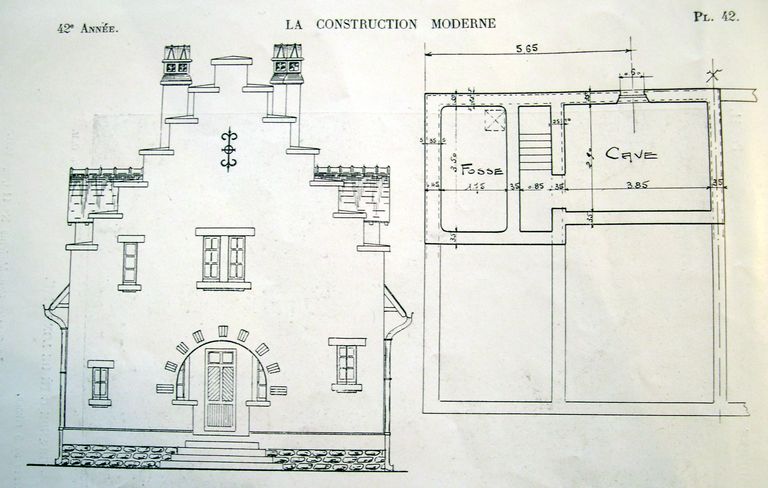

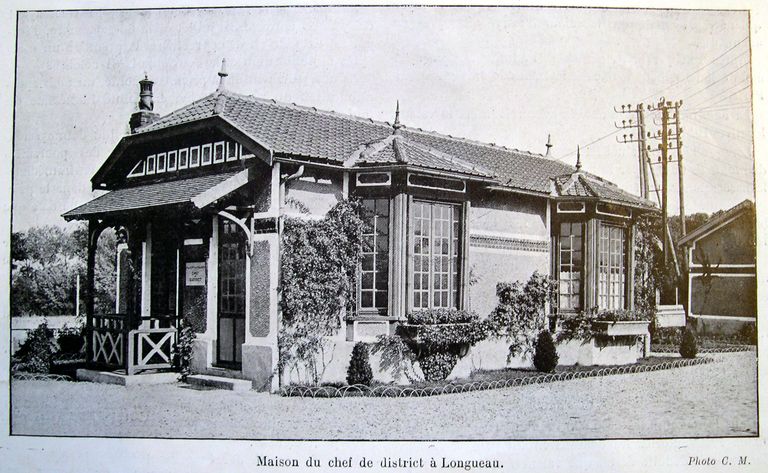

Cité de Longueau. Maison du chef du disctrict. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 4, 24 octobre 1926.

-

Cité de Longueau. Maison de type flamand à deux logements de 5 pièces. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

-

Cité de Longueau. Maison de type flamand à deux logements de 5 pièces. Façade latérale et plans. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

-

Cité de Longueau. Ecole ménagère. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

-

Cité de Longueau. Maison de type flamand à deux logements de 5 pièces. Façade postérieure. In GOISSAUD, Antony. « L´oeuvre de la Compagnie du Nord. Une cité jardin à Longueau ». La construction Moderne, n° 11, 12 décembre 1926.

-

Commune de Longueau. Plan de l'agglomération de la commune et des cités, tirage de plan, dessin par Eugène Poitoux, architecte communal, 1931 (AD Somme ; 99 O 2407).

-

Longueau. Grande cité. Plan de localisation des bombardements, 2e quart 20e siècle (AD Somme ; 15J 98).

-

Longueau. Plans des cités de Longueau figurant l'état des maisons après la seconde guerre mondiale, 2e quart 20e siècle (AD Somme ; 15 J 98).

-

Longueau. Grande cité, plan d'implantation des nouveaux logements à reconstruire, Paul Dufournet, 1945 (AD Somme ; 15 J 98).

-

Longueau. Grande cité. Plan des plantations des logements rue Denis-Papin, Grandjean, Py et de Corats, décembre 1946 (AD Somme 15 J 98).

-

Longueau. Grande cité. Ilôt type, Grandjean, Py et de Corats, décembre 1944 (AD Somme 15 J 98).

-

Longueau. Grande cité. Quatrième tranche de 60 logements, Paul Dufournet, 1947 (AD Somme ; 15 J 98).

-

Longueau. Grande cité. Vue axonométrique des maisons en rez-de-chaussée et à étage (AD Somme ; 15 J 99).

Annexes

-

Note sur la construction des Cités au Chemin de Fer du Nord, 25 octobre 1920 (A. N. / C. A. M. T. ; 202 AQ 1191)

-

Rapport du contrôleur du travail (Lallier), 25 avril 1921 (AN / CAMT ; 202 AQ 1191)

-

Rapport sur la construction des deux cités de Longueau. Lettre de l'ingénieur en chef de l´Exploitation au directeur du contrôle du Travail, 1921 (AN / CAMT ; 202 AQ 1191)

-

Maisons types des cités jardins de Longueau présentées dans l'album Les Cités jardins de la Compagnie des Chemins de fer du Nord (C. A. M. T. ; 48 AQ 3301/2).

-

La Cité du Plateau ou Grande Cité de Longueau

-

Cités jardins. Procès-verbaux du comite de gestion des cités (1920-1929)

-

Le problème du logement et les solutions de la Compagnie des Chemins de fer du Nord (1923)

-

Rapport sur les cités (1930-1935).

-

Directive relative aux constructions de cités ouvrières, 10 avril 1945 (AD 80 ; 15J 96).

-

Note sur la reconstruction des cités de la Cie des Chemins de fer du Nord

-

Rapport sur la reconstruction de la cité de Longueau

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

Ancien château, puis cité jardin de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, dite cité Tourtier ou cité du Château

Adresse : rue des, Jardiniers, allée des, Rosiers, allée des, Aubépines, allée des, Acacias, allée des Tilleuls

Ancienne cité de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, dite de la Canardière, à Glisy

Lieu-dit : la Canardière

Adresse : rue des Fontaines-Bleues

Ancienne cité jardin de la Compagnie des chemins de fer du Nord, dite cité de Quessy ou cité de Tergnier

Lieu-dit : Quessy

Adresse : La Cité

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.