Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- patrimoine de la Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes de la Haute-Somme

-

Commune

Péronne

-

Adresse

82 rue Saint-Fursy

,

rue Maurice-Devillers

,

ancienne rue, dite Mollerue

-

Dénominationsécole primaire, chambre de commerce, gendarmerie

-

Parties constituantes non étudiéescour, logement, école maternelle, orphelinat

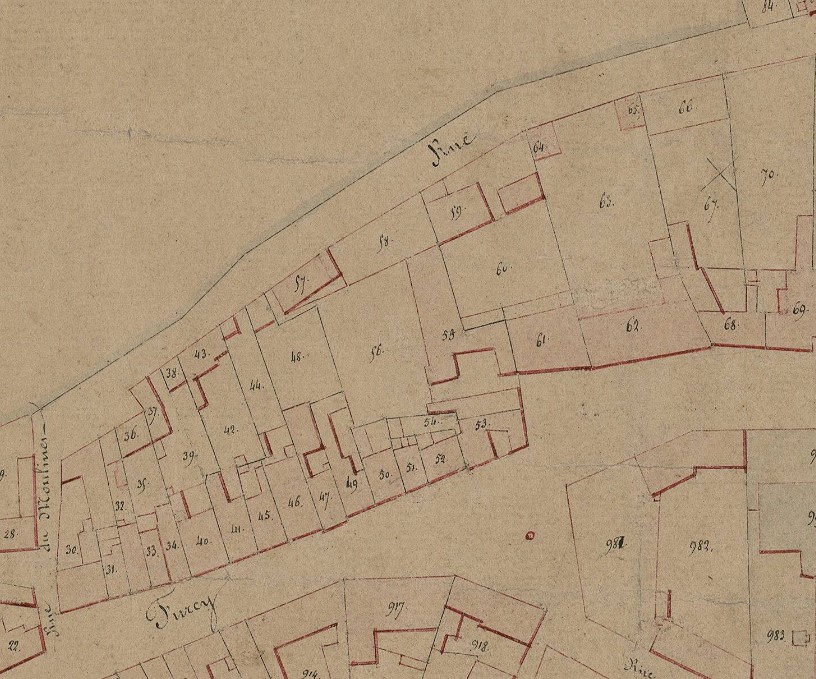

Les sources conservées aux archives départementales (matrices cadastrales et recensements de population) indiquent que les terrains correspondant à l'emprise actuelle (B 55 à 58 et 59 à 61) sont acquis par la municipalité, en 1894, pour l'installation d'un groupe scolaire de filles.

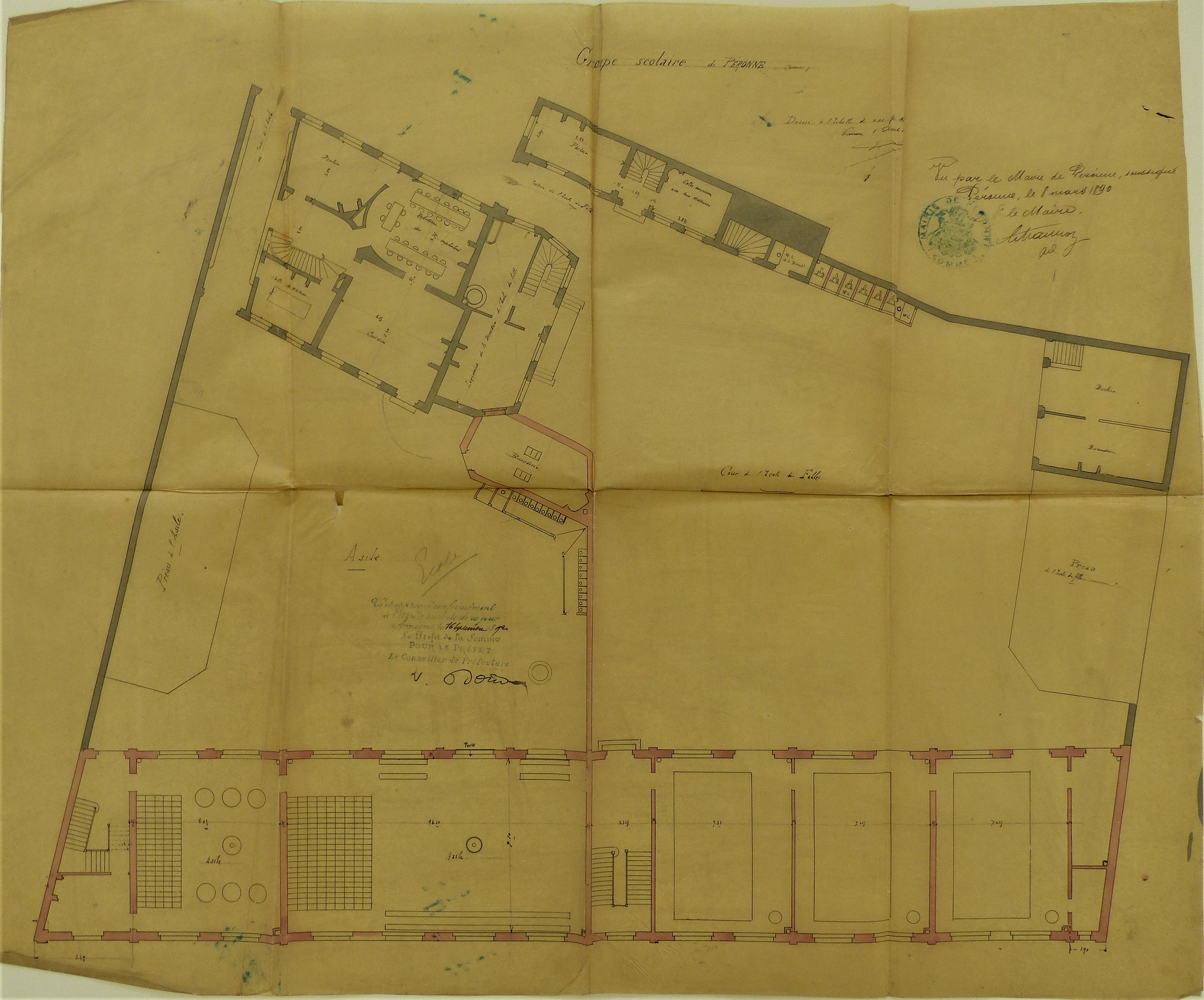

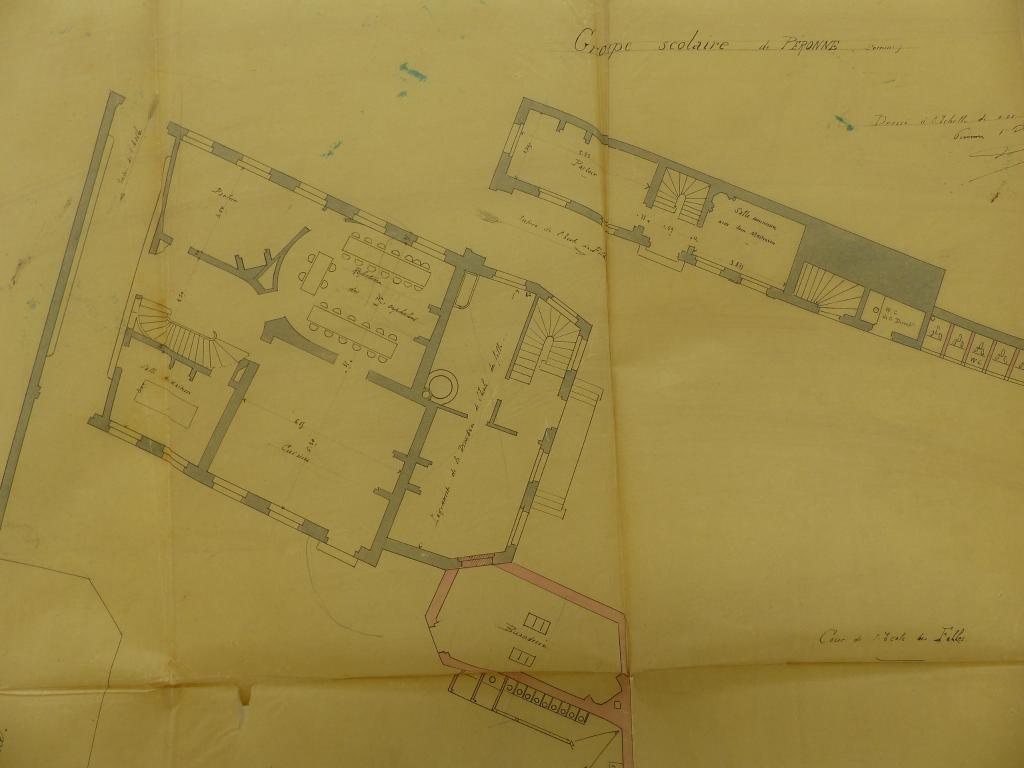

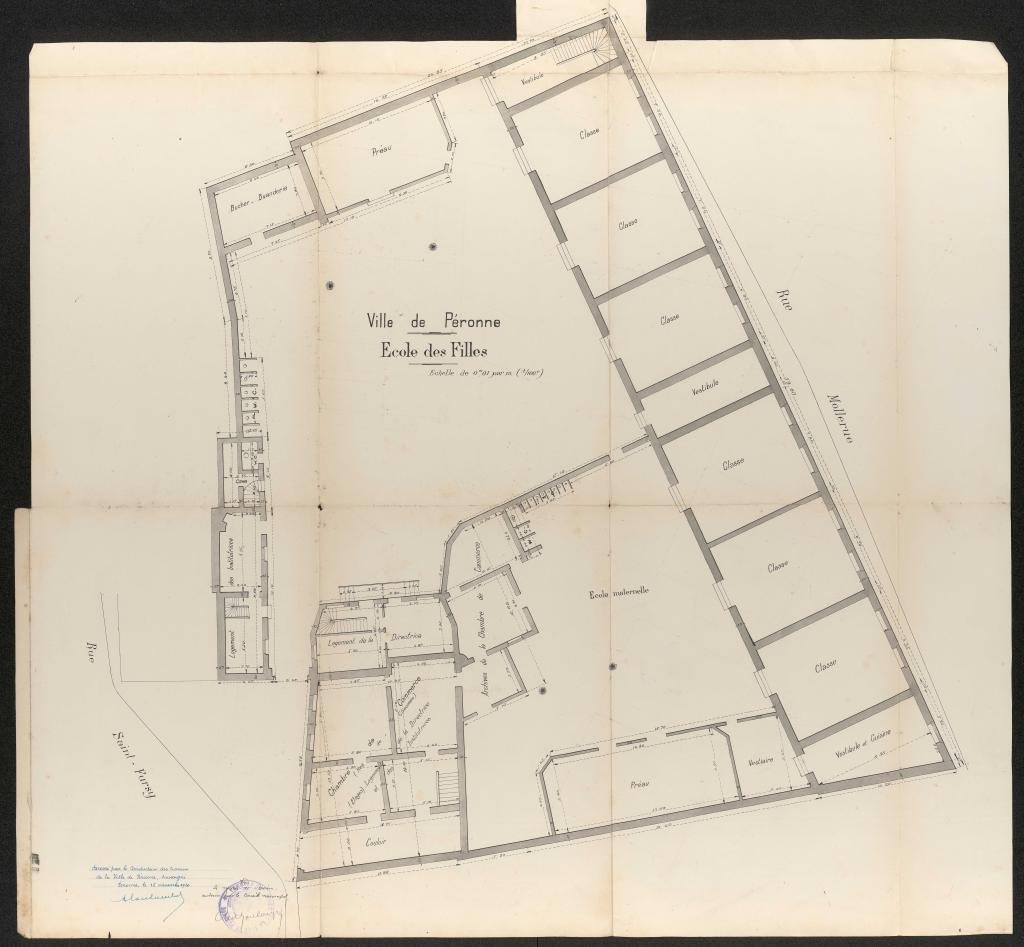

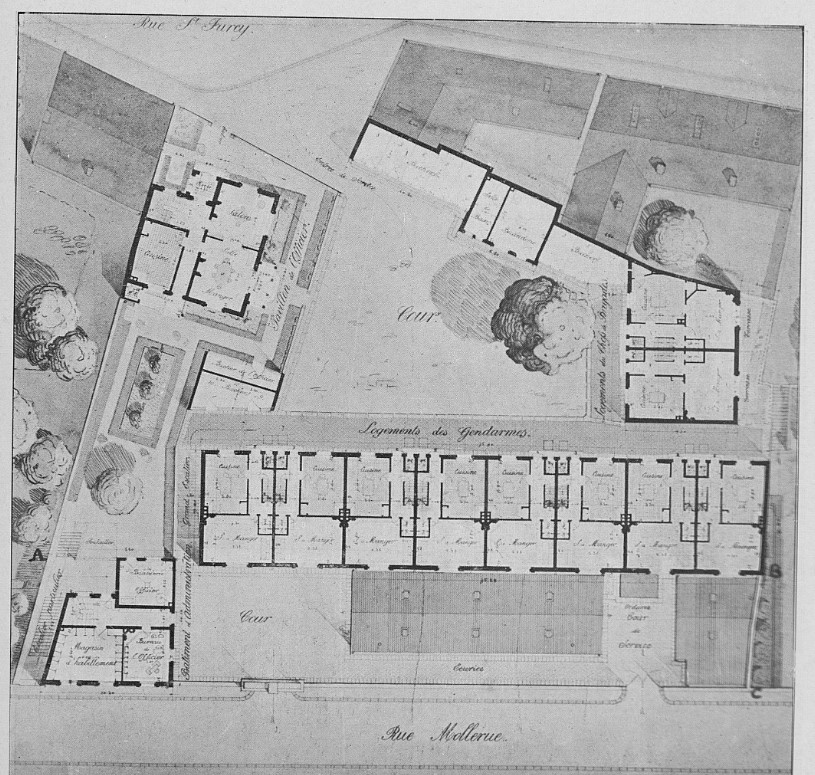

L'école communale de filles est créée en 1887, suite à l'obligation de sa prise en charge par la ville. Le projet d'acquisition d'un hôtel situé rue des Chanoines, inadapté à cet usage, n'aboutit pas et la ville installe l'école dans une maison en location rues Saint-Fursy et des Chanoines. En 1889, elle fait dresser un projet de construction d'une école de filles, école maternelle, orphelinat et magasin par l'architecte Omer Darcourt, sur les terrains de la propriété Vermond dont elle fait l'acquisition. Le projet comprend le remploi de bâtiments existants (ill.) et la construction de nouveaux bâtiments pour l'école de filles (au sud) et la salle d'asile (au nord), disposant chacune d'un accès indépendant depuis la rue Saint-Fursy. L'édifice abrite également des magasins aménagés dans l'étage de soubassement ouvrant rue Mollerue (actuelle rue Marurice-Devillers). En 1902, la ville est dans l'obligation de prendre en charge l'école maternelle et l'orphelinat est transféré dans l'ancien asile, rue des Blancs-Moutons. L'année suivante, la Chambre de commerce y est installée au rez-de-chaussée du logement des institutrices. Les nouveaux aménagements sont connus par le plan joint au dossier de demande de dommages de guerre (ill.), en 1920. Le descriptif précise que l'étage de soubassement du bâtiment des classes, à voûtains de brique, sert de salle de gymnastique, de salle de répétition pour la fanfare, de salle de préparation militaires et de jeux, enfin de magasin du matériel des fêtes.

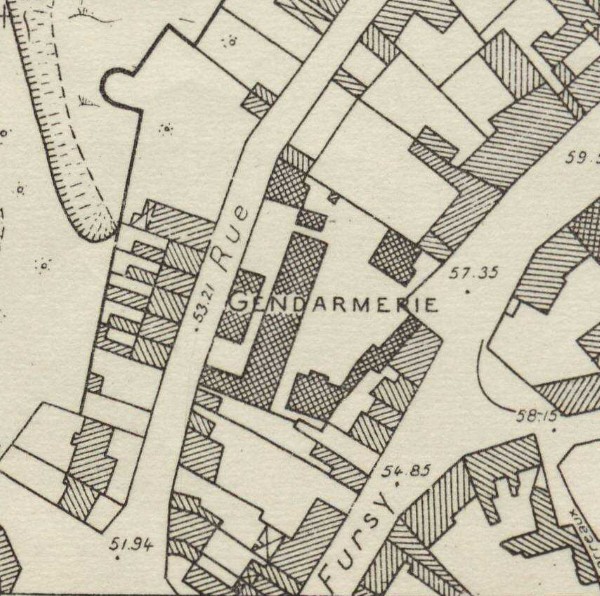

Détruite durant la Première Guerre mondiale, l'école primaire de filles et l'école maternelle sont reconstruites rue Béranger, à l'emplacement de l'ancien hospice et de l'ancienne gendarmerie, et la chambre de commerce est installée dans un hôtel de la rue des Chanoines. La gendarmerie de Péronne, qui se trouvait initialement rue Béranger, est reconstruite à cet emplacement.

Suite à un échange de terrains, en 1923, le Département de la Somme lance un concours pour la reconstruction de la gendarmerie, dont le programme devait comprendre : un pavillon pour l'officier ; deux logements pour chefs de brigade ; huit logements pour gendarmes ; un bâtiment pour les services d'administration ; une écurie pour huit chevaux ; une écurie isolée pour deux chevaux ; une fosse à fumier couverte ; huit buchers pour les gendarmes ; salle de bain et buanderie, communs, deux buchers pour les chefs de brigade ; un garage automobile ; clôtures, etc... "Le terrain donnait accès sur deux rue, la rue Saint-Fursy et la rue Mollerue. Tous les services de la Gendarmerie devaient être sur la rue Mollerue ; l'entrée rue Saint-Fursy donnait dans la cour et servait pour le service privé des gendarmes et de leurs familles. L'officier devait avoir accès chez lui soit par la rue Saint-Fursv, soit par la rue Mollerue. Un marronier existant dans la cour à l'emplacement indiqué devait âtre conservé. En outre, toute la partie du terrain ABCD du plan était en contre-bas de 4 m. 50 environ du terrain donnant sur la rue Saint-Eursy. Un escalier devait permettre la communication entre ces deux parties du terrain".

Le projet lauréat est celui de M. Jupin en collaboration avec M. Pilet, D.P.L.G. Selon l'auteur de l'article consacré dans la Construction moderne, "il s'agit d'un projet pratique et bien conçu, [...] les auteurs ont su tirer habilement parti d'un terrain assez compliqué et respecter les dispositions d'un programme très minutieux". En revanche, dans un rapport du 8 octobre 1923, le capitaine Caron regrette que la pièce à usage de bibliothèque et cabinet de travail de l'officier soit placée dans le bâtiment de l'administration et non dans le logement de l'officier. Le rapport du directeur des Beaux-Arts concerne la question du financement de la reconstruction : "le projet présenté prévoit la construction d'un bâtiment d'une importance plus grande que celle de la gendarmerie détruite, accroissement d'ailleurs justifié pour des raisons d'hygiène et de convenance", dont le surcoût ne doit pas être financé par les dommages de guerre.

L'édifice est représenté sur le plan de 1944.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle , (détruit)

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1889, daté par source

- 1923, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Darcourt Omer Arthurarchitecte d'arrondissement attribution par sourceDarcourt Omer ArthurCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à Péronne. Né à Albert et installé à Péronne en 1884 et en 1920 (liste électorale), 47 rue Saint-Sauveur (recensement 1911).

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

L'édifice occupe une vaste parcelle traversante desservie par deux rues qui ne sont pas au même niveau ; la rue Maurice-Devillers est située en contrebas. Il dispose d'un accès cocher depuis la rue Saint-Fursy et de deux accès cocher depuis la rue Maurice-Devillers. L'inscription GENDARMERIE NATIONALE est visible au-dessus d'une petite porte piétonne, rue Maurice-Devillers.

L'édifice comprend des bâtiments disposés autour d'une cour accessible depuis la rue Saint-Fursy : deux pavillons et un bâtiment de plan allongé et un pavillon à l'ouest (rue Maurice-Devillers). Le bâtiment de plan allongé compte un étage de soubassement permettant de racheter l'important dénivelé.

L'ensemble est construit en briques. Les pavillons, couverts d'ardoises, comptent un étage carré et un étage de comble ; le bâtiment de plan allongé, couvert de tuiles flamandes mécaniques, compte un étage de soubassement et un étage carré.

Remaniements observés : modification des ouvertures sur les façades rue Maurice-Devillers.

-

Murs

- brique

-

Toitsardoise, tuile flamande mécanique

-

Étagesétage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

-

Statut de la propriétépropriété du département

La gendarmerie de Péronne est reconstruite à cet emplacement en 1924, sur les plans des architectes Jupin et Pilet, qui sont également les auteurs de la nouvelle mairie-école de Chaulnes. Elle occupe l'emplacement de l'ancien groupe scolaire, reconstruit rue Béranger, à l'emplacement de l'ancien hospice et de la gendarmerie. Le fort dénivelé entre les rues Saint-Fursy et Maurice-Devillers est lié à une situation en limite de l'enceinte du castrum, encore visible au nord rue Maurice-Devillers.

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Somme ; Série O ; 99 O 2997. Péronne. Bâtiments communaux.

-

AD Somme ; Série O ; 99 O 2999. Péronne. Bâtiments communaux.

-

AD Somme. Série 10R ; 10R 1008. Péronne. Demande d'indemnisation des dommages de guerre.

Commune de Péronne. Ecole de filles. -

AD Somme. Série 10R ; 10R 1010. Péronne. Demande d'indemnisation des dommages de guerre.

Département de la Somme (gendarmerie). -

"La gendarmerie de Péronne". La Construction Moderne, 20/1/1924, p. 185-186 + ill.

Documents figurés

-

Péronne, plan cadastral napoléonien [en ligne], section B de la ville (AD Somme ; 3 P 2065/4).

-

Péronne. Ecole de filles, école maternelle, orphelinat et magasin. Plan au sol. Omer Darcourt architecte, 1889 (AD Somme ; 99O 2999).

-

Péronne. Plan de l'école de filles, 1920 (AD Somme ; 10R 1008).

-

Gendarmerie de Péronne. Plan du rez-de-chaussée. J. Jupin et A. Pilet architectes. Extrait de La Construction moderne, 20 janvier 1924.

-

Péronne. Ministère de la construction. Plan régulier, feuille 1, 1942 (AD Somme ; 70W_CP_80/11).

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.

Fait partie de

Chercheur du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Picardie, puis des Hauts-de-France, depuis 2002.