NE PAS UTILISER : mettre coche repro

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Berck - Berck

-

Commune

Berck

-

Lieu-dit

Berck-Plage

-

Adresse

rue du Docteur-Calot

-

Cadastre

2006

AN1

10 et 12

-

Dénominationshôpital marin

-

Appellationsinstitut hélio-marin

C’est un des fils de Pierre Bouville, Jules qui, en 1923, entreprit la construction de cet établissement, sur l’arrière de l’ancien hôpital Bouville 2, au nord et juste à côté du sanatorium Victor-Ménard fondé l’année précédente par son frère aîné Pierre. A l’instar de l’hôpital Victor-Ménard, les terrasses de cure furent établies le long de la façade orientale, et donc le long de celle opposée à la mer. Toutefois, ces terrasses étaient ici couvertes par des auvents et non découvertes comme à l’hôpital Victor-Ménard. Dès 1929, Jules Bouville agrandit son institut hélio-marin en faisant construire un second corps de logis, au nord du premier, par duplication presque à l’identique de celui-ci qui se trouvait par ailleurs allongé de trois travées sur son flanc nord. Ces agrandissements doublaient la capacité d’accueil en introduisant une dichotomie correspondant à une répartition spatiale stricte des pensionnaires par sexe. En dépit de cette volonté de séparation des sexes, l’ancien corps de logis fut d’emblée relié au nouveau, au niveau de leurs premiers étages, au moyen d'une passerelle enjambant une rue encore existante à cette époque, depuis supprimée. Le corps de logis ajouté en 1929 fut établi sur les plans d’Alcide Pichard et de Georges Cretelle, architectes installés à Berck-Plage avec, pour l’ingénierie, la participation de la société de béton armé Hennebique par le truchement de l’entreprise Bai frères, concessionnaire de la dite société. Il est hautement probable que Jules Bouville ait fait appel aux mêmes architectes et à la même entreprise lors de la construction du premier corps de logis compte tenu de leur extrême similitude. Après cet ajout d'un nouveau corps de logis, l’ancien et le nouveau se trouvèrent désormais désignés respectivement par les lettres A et B : les hommes dans le bâtiment A, au sud, les femmes dans le bâtiment B, au nord. La séparation des sexes paraissait davantage justifiée ici que dans les hôpitaux marins berckois traditionnels dans la mesure où les instituts hélio-marins présentaient la particularité d’accueillir autant des adolescents et de jeunes adultes que des enfants malades. La capacité d’accueil s’élevait à 650 malades dans les années 1930.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les établissements hélio-marins furent regroupés au sein du "Centre sanatorial maritime de Berck" avec l'hôpital Bouville 3, l'hôpital Victor-Ménard, le sanatorium de l’Oise et le sanatorium Quettier. Leurs locaux qui avaient été évacués par les Allemands et laissés à l'abandon durant les années d'Occupation, furent réhabilités en partie avec les indemnités allouées par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) et purent rouvrir à partir de 1946. En raison de la rapide décroissance de l'incidence de la tuberculeuse, surtout chez enfants et adolescents, à la suite de la commercialisation de la streptomycine en 1946, les établissements durent entreprendre de se reconvertir et ce fut ainsi qu'ils commencèrent à accueillir des malades atteints de lésions ostéo-articulaires et neurologiques post-traumatiques : ils se spécialisèrent de ce fait dans la rééducation fonctionnelle, spécialisation pour laquelle ils reçurent l'agrément de la sécurité sociale en 1959. La pleine réussite de cette reconversion incita même le directeur, Jules Bouville, à songer à s'étendre et ce fut ainsi que fut ajouté un nouveau corps de logis au nord, l'hélio-marin C construit entre 1974 et 1976. Par un décret du 3 novembre 1976, "l'Union des établissements hélio-marins de Berck", structure juridique associative qui avait remplacé en 1970 la "Société d'exploitation des établissements hélio-marins" (qui s'était elle-même substitué en 1953, au "Centre sanatorial maritime de Berck") fut admise à participer au service public hospitalier. Malgré des transformations opérées à la fin du 20e siècle, notamment la réunion plus étroite des bâtiments des instituts héliomarins A et B pour former un seul grand corps de logis, leurs entités respectives demeurent bien reconnaissables. Ils constituent actuellement, à l'instar de l'hôpital Victor-Ménard, des dépendances de l’institut Calot tandis que l'hélio-marin C a été désaffecté.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1923, daté par travaux historiques

- 1929, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur :

-

Auteur :

Cretelle Georgesarchitecte attribution par sourceCretelle GeorgesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : entrepreneur de maçonnerie attribution par source

L'établissement comporte deux corps de bâtiment distincts reliés au niveau de leur premier étage par une passerelle franchissant une rue, l'un appelé institut hélio-marin A affecté aux hommes, l'autre situé au nord du précédent, appelé institut hélio-marin B affecté aux femmes. Ces deux corps de bâtiment sont d'aspect très semblable malgré des dates de construction différentes, mais ils se distinguent par leur nombre de travées : neuf au rez-de-chaussée et huit au premier étage pour l'institut hélio-marin A, sept au rez-de-chaussée et six au premier étage pour l'institut hélio-marin B. Sinon leur type de construction est identique avec une structure porteuse poteaux-poutres en béton armé. Par ailleurs, l'agencement de leurs locaux est similaire : premier étage en net retrait sur le rez-de-chaussée, retrait qui correspond, au rez-de-chaussée, à une galerie de cure couverte au-dessus de laquelle s'étend, au premier étage, une galerie de cure découverte, mais protégée du soleil par un auvent métallique sur presque toute la longueur de la façade principale.

-

Murs

- béton béton armé

-

Toitsbéton en couverture

-

Étages1 étage carré

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

État de conservationremanié

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Institut français d'architecture

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ville de Berck

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Bibliographie

-

GIRET Joseph. Historique des hôpitaux de Berck. Union des établissements hélio-marins de Berck. Dossiers archéologiques, historiques et culturels du Nord et du Pas-de-Calais, 1985, n°19.

Documents figurés

-

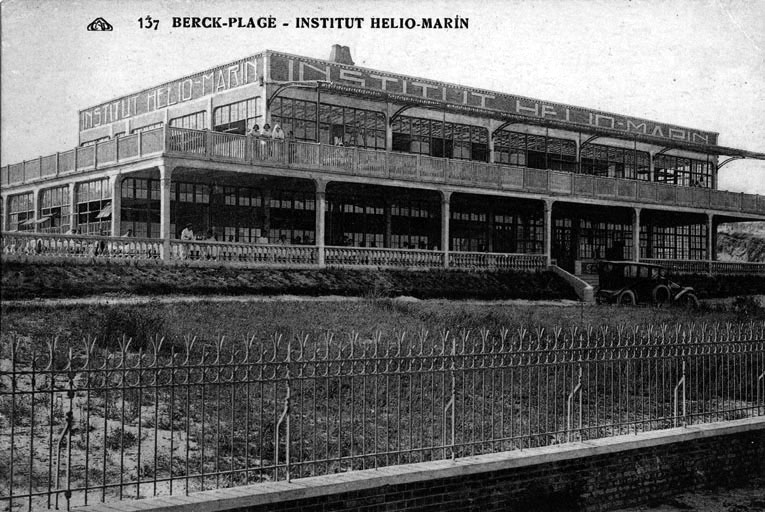

Berck-Plage. Institut héliomarin. Carte postale, vers 1920-1930 (coll. part.).

-

137. Berck-Plage. Institut héliomarin. Carte postale, 2e quart 20e siècle (coll. part.).

-

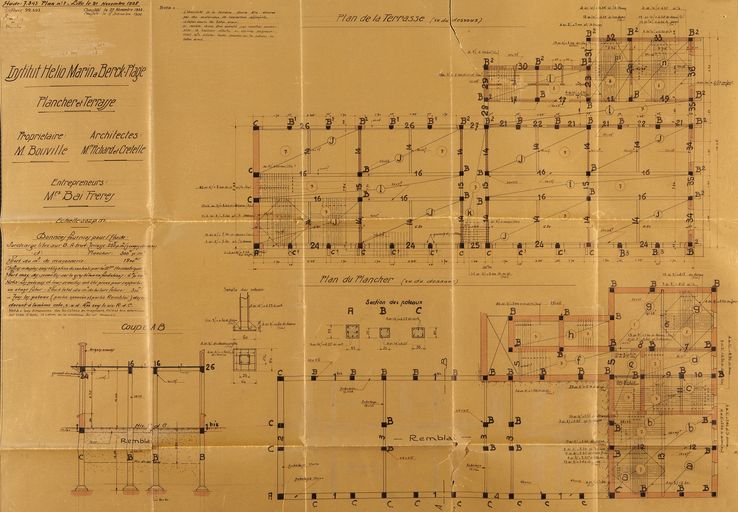

Institut hélio-marin à Berck-Plage. Planchers et terrasses, Richard et Cretelle architectes, 1928 (IFA : fonds Hennebique, 076 Ifa 1891/10).

-

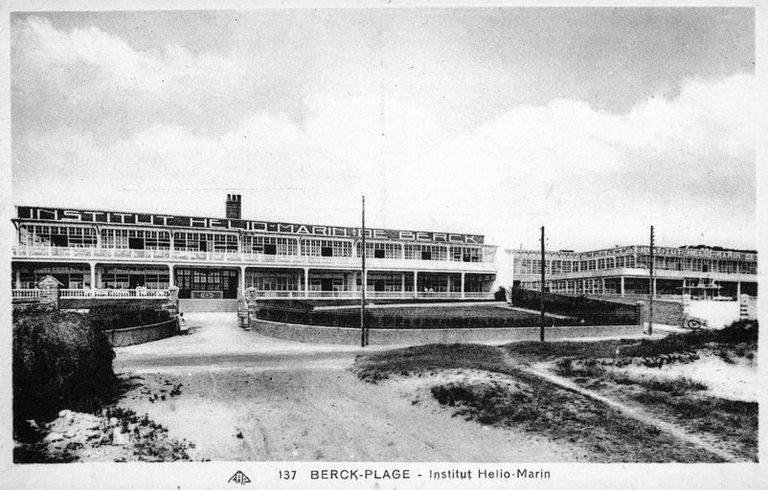

[Berck-Plage. Institut héliomarin. Bâtiment B]. Carte postale, 2e quart 20e siècle (coll. part.).

-

5. Berck-Plage. Institut hélio-marin. Carte postale, 2e quart 20e siècle (AC Berck).

-

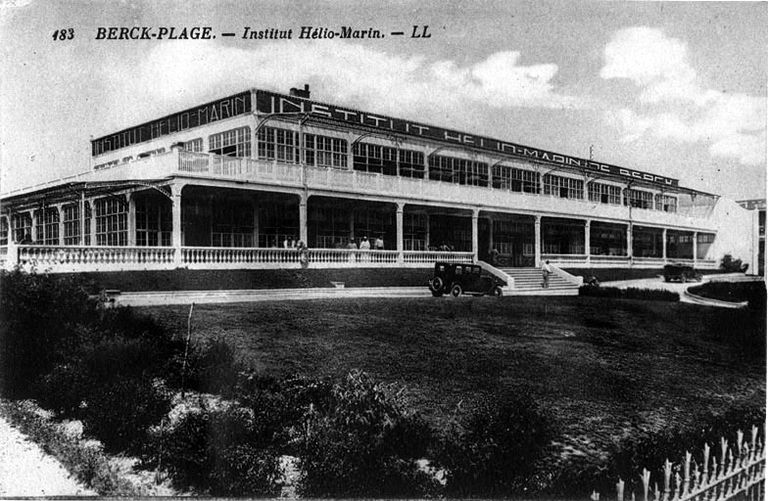

183. Berck-Plage. Institut héliomarin. Bâtiment B]. Carte postale, 2e quart 20e siècle (coll. part.).

-

[Berck-Plage. Institut héliomarin. Bâtiment A]. Carte postale, milieu 20e siècle (coll. part.).

-

[Berck-Plage. Institut héliomarin. Bâtiment B]. Carte postale, 3e quart 20e siècle (coll. part.).

-

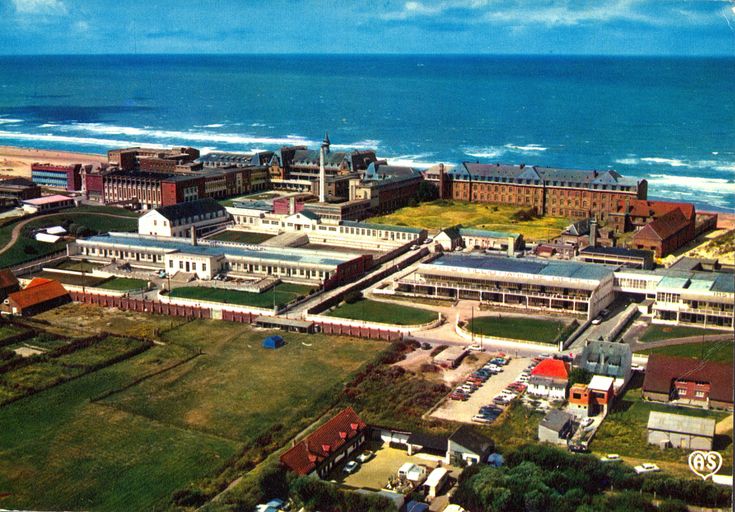

[Berck-Plage. Vue aérienne : l'hôpital Victor-Ménard et l'Institut hélio-marin, et au second plan, de gauche à droite, l'institut Calot et l'hôpital Lannelongue]. Carte postale, 3e quart 20e siècle (coll. part.).

Né en 1950 en Algérie. Titulaire d’un doctorat en médecine - thèse soutenue en 1995 : « Histoire et architecture des amphithéâtres d’anatomie et des salles de dissection à Paris sous l’Ancien Régime » -, d’un certificat de médecine tropicale-santé dans le monde, d’une licence de langue et civilisation arabe, enfin d’un D.E.A. d’histoire de l’art soutenu en 1999 : « Histoire des locaux destinés à l’enseignement de l’anatomie dans les institutions parisiennes : de la création de l’École de santé de Paris à la construction du premier institut d’anatomie (1794-1832) ».

Après sa réussite au concours de conservateur du patrimoine en juin 1985, Pierre-Louis Laget a occupé de 1985 à 2017 un poste de chercheur dans le service de l’Inventaire de la Région Nord-Pas-de-Calais (puis Hauts-de-France).

Né en 1950 en Algérie. Titulaire d’un doctorat en médecine - thèse soutenue en 1995 : « Histoire et architecture des amphithéâtres d’anatomie et des salles de dissection à Paris sous l’Ancien Régime » -, d’un certificat de médecine tropicale-santé dans le monde, d’une licence de langue et civilisation arabe, enfin d’un D.E.A. d’histoire de l’art soutenu en 1999 : « Histoire des locaux destinés à l’enseignement de l’anatomie dans les institutions parisiennes : de la création de l’École de santé de Paris à la construction du premier institut d’anatomie (1794-1832) ».

Après sa réussite au concours de conservateur du patrimoine en juin 1985, Pierre-Louis Laget a occupé de 1985 à 2017 un poste de chercheur dans le service de l’Inventaire de la Région Nord-Pas-de-Calais (puis Hauts-de-France).