Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- patrimoine industriel, Empreintes industrielles - patrimoine textile de l'Avesnois-Thiérache

-

Thibaut PierreThibaut PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunauté de communes des Trois Rivières, Communauté de communes du Sud Avesnois

-

Adresse

- Commune : Fourmies

- Commune : Étrœungt

- Commune : Glageon

- Commune : Mondrepuis

- Commune : Trélon

- Commune : Wignehies

- Commune : Sains-Richaumont

Les origines de l'industrie lainière à Fourmies (1825-1860)

À la fin du XVIIIe siècle, Fourmies est un bourg rural de moins de 1500 habitants dont l'économie repose autant sur la bonneterie que sur l'activité verrière, la vannerie et l'agriculture. Dans le domaine de l'activité textile, les sources évoquent en 1774 la création de filatures de lin "retors et blanchis" à la façon de Hollande par Jean Staincq et Jean-Louis Legrand, grand-père de Théophile Legrand, qui dispute aux Hollandais le monopole de la fabrication du fil de dentelle. À l’époque, la tradition textile, orientée vers la mulquinerie (travail du lin) s’étend autour de Fourmies, dans l’Avesnois et le Cambrésis.

Sous le Premier Empire, toujours sous l’impulsion de Jean-Louis Legrand qui fonde une filature de coton (IA59005669) à Fourmies en 1810, le territoire de l'Avesnois s’intéresse un temps à cette filière avant de basculer dans l’industrie de la laine, qui devient en quelques décennies la marque de fabrique de toute l’économie du territoire, et relégue les autres secteurs à la marge.

L'industrie lanière débute réellement dans les années 1818-1820, avec la création de la première filature en 1818 au Cateau par Paturle-Lupin. À Fourmies, il faut attendre huit ans encore, en 1825, pour que Jean-Louis Legrand ne fonde, avec son fils Théophile Legrand, un établissement dédié enfin à la filature de laine (IA59005668).

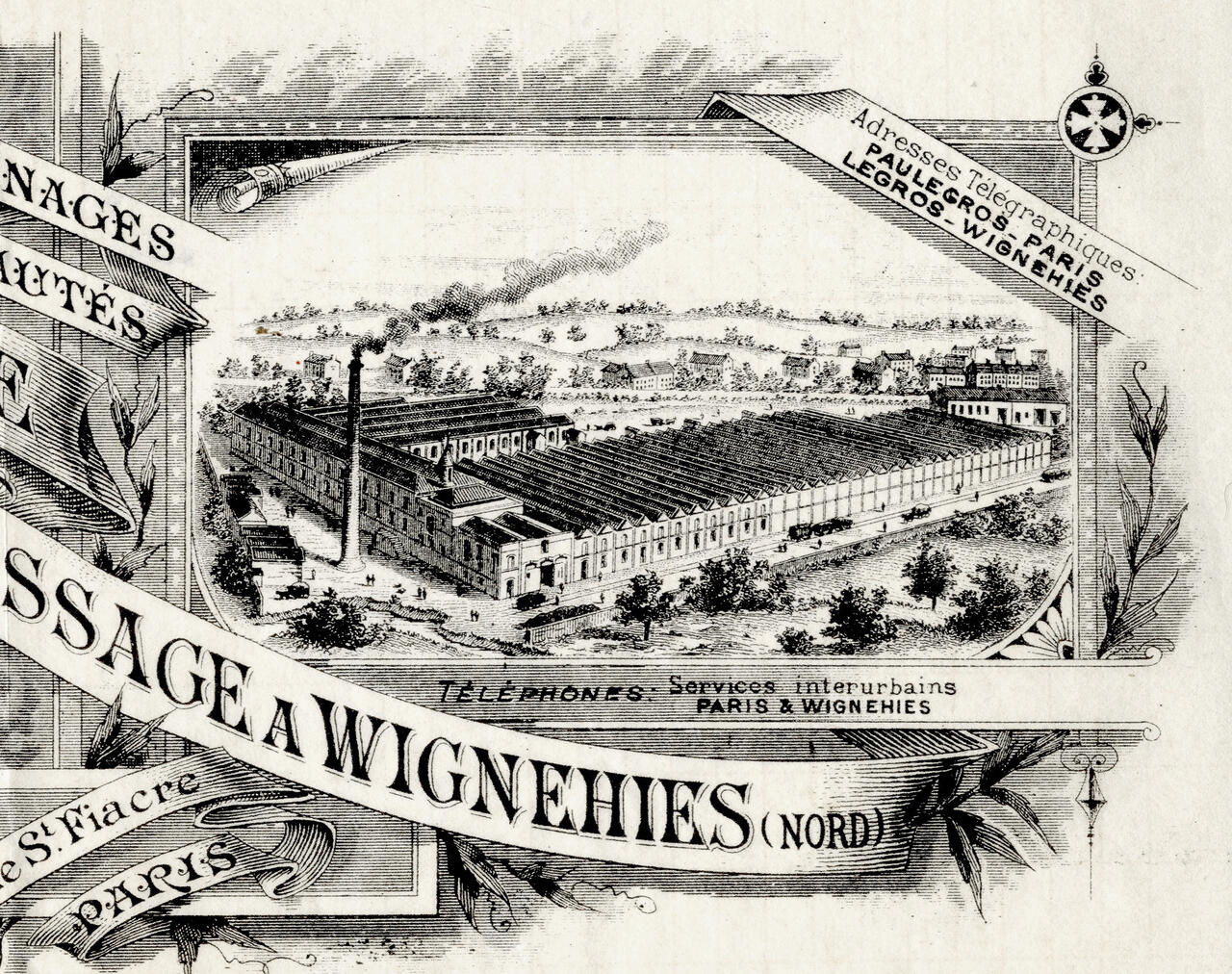

En 1840, il n'existe à Fourmies que quatre filatures de laine et une seule à Wignehies, établie deux ans plus tôt par Guillain et Cie (IA59005599).

L'âge d'or de la filature de laine (1860-1890)

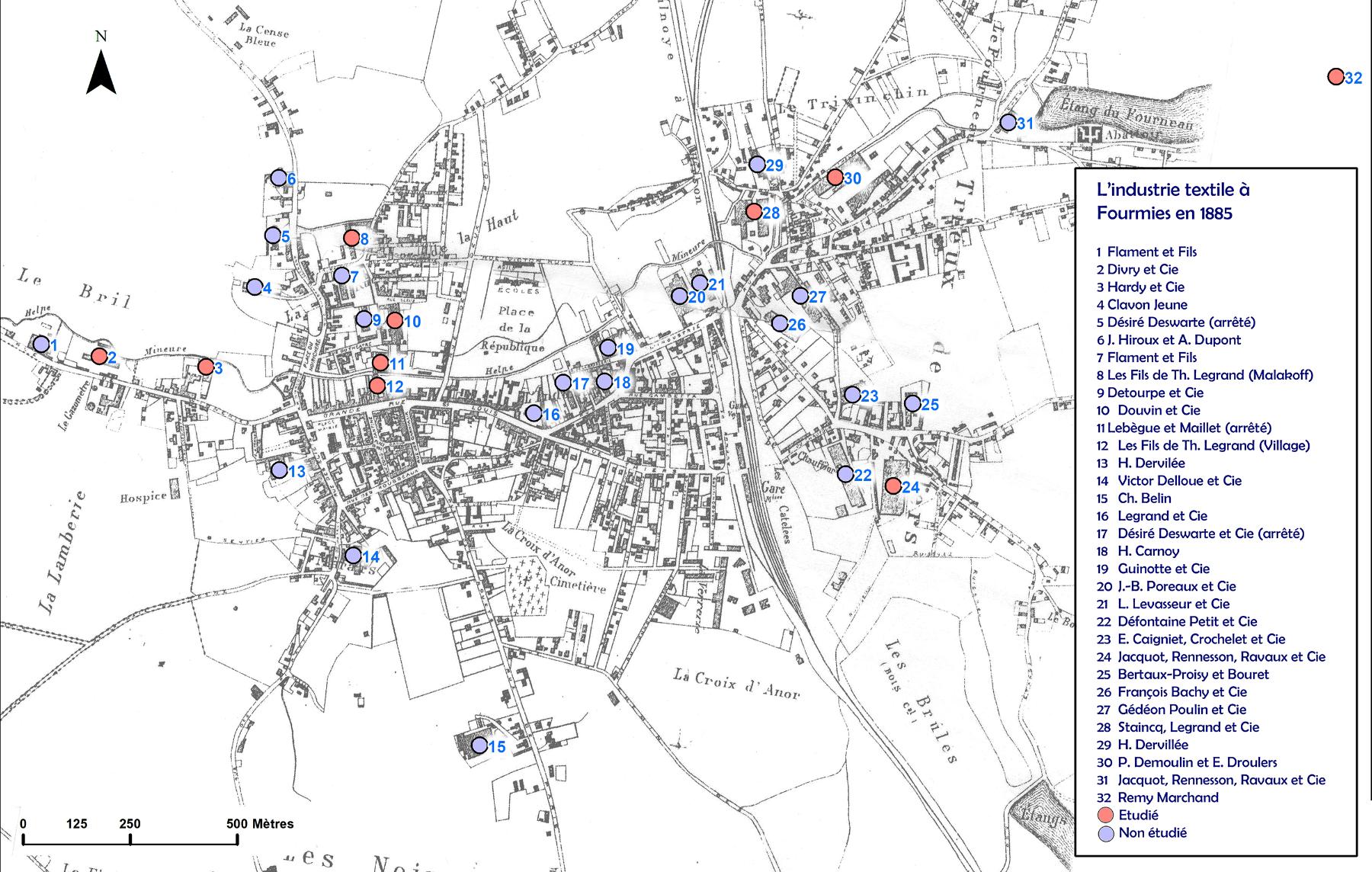

En 20 ans, ce nombre est multiplié par dix et en 1860, on ne compte pas moins de 49 usines textiles dans la région de Fourmies. En 1869, elles sont 76, incluant à la fois les peignages, les filatures et les tissages de laine. En 1885, à l'occasion de la création du dispositif de conditionnement public pour les laines de Fourmies (IA59005625), on dénombre 106 établissements lainiers dans la région de Fourmies, dont 82 sont représentés effectivement à la société du commerce et de l’industrie de la région de Fourmies (AC Fourmies, 2 F1 6, dossier 1).

Les raisons de ce développement sont évidemment associées à la diffusion des machines à vapeur, facilitées par l’arrivée du chemin de fer et notamment de la ligne Calais-Strasbourg qui place Fourmies entre le nord et l’est, ainsi qu’entre Bruxelles et Paris. Avec le chemin de fer, la ville de Fourmies qui a toujours souffert de sa position frontalière, sort de son isolement tant pour son approvisionnement en matières premières qu’en écoulement de la production. Si la laine provenait à l’origine des élevages ovins locaux et de la région de Reims, elle vient essentiellement d’Australie et d’Afrique Australe à partir de 1880, transitant par le marché londonien réputé fournir des laines de meilleure qualité.

Au cours de ces trois décennies émergent quelques-unes des filatures les plus importantes comme celles du Malakoff à Fourmies (IA59005487) fondée en 1856 par Théophile Legrand, puis celle de Glageon par le même en 1864 (IA59005617), celle de François Boussus à Wignehies (IA59005595) en 1865 ou de Bernier à Fourmies en 1881 (IA59005490) - pour ne citer que les plus emblématiques.

Du côté axonais, peu étudié dans le cadre de notre étude à l’exception de Mondrepuis (IA02010955) et de Sains-Richaumont (IA02010959), et en écho à la filature Divry de Fourmies (IA59005644), l’industrie de la laine est également le premier secteur industriel et concentre dans le nord du département l’essentiel de la production. Si le saint-quentinois (IA02002973) constitue le centre de production majeur, avec près d’une vingtaine de filatures et tissages de laine et plus de 2500 ouvriers recensés en 1880, la Thiérache représente néanmoins le tiers de l’emploi textile (industrie lainière uniquement), non compris les fileuses et tisseurs à domicile (Dumas, 1957). Même s’ils restent des satellites du centre fourmisien, les principaux centres de cette production lainière se situent à La Capelle, Hirson, Esquéhéries.

Les signes du déclin industriel textile (1890-1920)

Toutefois, malgré une position dominante d'un point de vue économique, plusieurs signes inquiétants vont se manifester à partir de la fin du XIXe siècle et vont marquer une tendance qui ne va cesser de se renforcer jusqu'à la Première Guerre mondiale.

À partir de 1890, une première phase de déclin est observée, provoquée d’abord par l’instauration de la loi protectionniste McKinley, qui restreint le marché américain de manière drastique aux importations textiles taxées à près de 50 %. Ce taux de taxe à l’importation pénalise l’industrie fourmisienne, pour qui le marché d’outre-Atlantique représente un marché important. La conséquence est directe et implacable. Plusieurs dizaines d’entreprises n’ont d’autre choix que de mettre la clef sous la porte ou de vendre leur usine, souvent à des prix bien inférieurs au prix d’achat. L’autre conséquence est celle d’une baisse des prix de production qui affecte par ricochets le salaire des ouvriers et qui provoque l’une des crises sociales les plus importantes, laquelle sera réprimée de manière dramatique le 1er mai 1891 (fusillade de Fourmies).

Selon les historiens de l’économie, l’amorce du déclin de l’industrie fourmisienne est aussi liée à une dépendance progressive envers les filatures tourquennoises et roubaisiennes, pour qui elles travaillent désormais à façon. Pour autant, avec 912 000 broches en activité et une production de 22,8 millions de kilos de fils par an, l'industrie lainière de la région de Fourmies conserve toutefois une certaine forme de dynamisme qui est suffisante pour rester à la tête des foyers de production de laine peignée à la veille de la Grande Guerre.

Toutefois, dès les premières semaines de l'invasion allemande, la ville de Fourmies est occupée et les établissements textiles font l'objet d'un pillage systématique. Les stocks de laine et de fils sont immédiatement saisis et, faute de matières premières, de nombreuses filatures sont contraintes de cesser leurs activités. Une partie des machines est également déplacée vers l'Allemagne pour soutenir l'industrie textile d'outre-Rhin en priorité. Toutefois, à mesure que la guerre avance et que la victoire alliée devient probable, l'armée allemande procède dans son repli à une destruction systématique des bâtiments et des machines. À la fin du conflit, 88 % des broches de filature et 100 % des métiers à tisser sont détruits ou hors d'usage. De même, rares sont les bâtiments qui ne sont pas endommagés, s'ajoutant à la destruction des infrastructures ferroviaires et énergétiques (mines de charbon). D'après le tableau du Rapport sur la destruction des établissements lainiers de la région de Fourmies établi en 1919, sur 75 usines visitées, seules 7 sont décrites comme réparables (cinq filatures de laines peignées, une filature de laine cardée et un peignage de laines). Les 68 autres usines sont considérées comme irrécupérables (Falleur, 1930) à l’image de la filature Legros de Wignehies (IA59005639) qui n’est pas reconstruite en 1920.

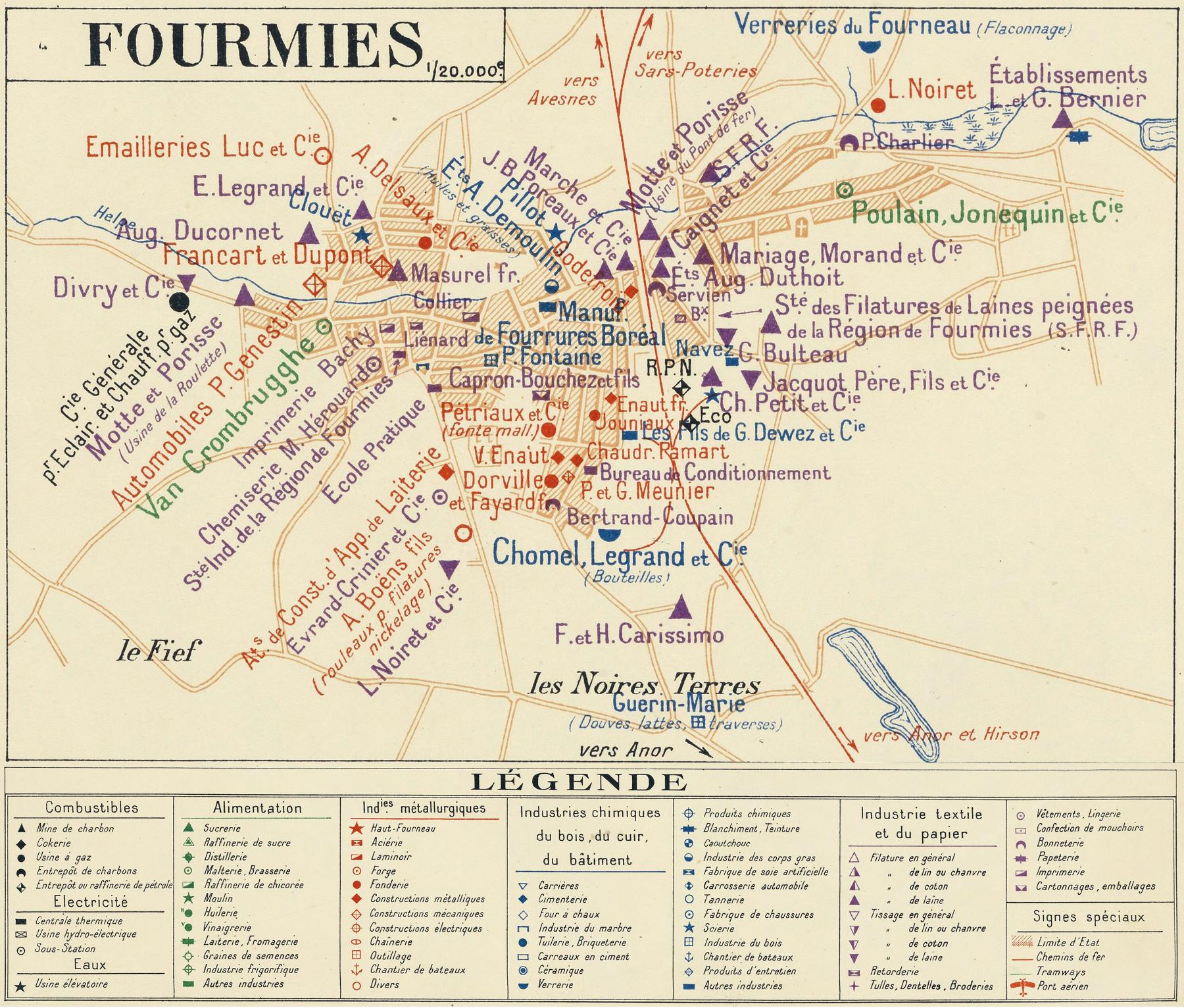

Pourtant, dans le contexte d'un manque crucial de capitaux nécessaires à la remise en état des usines, ou d'entreprises qui avaient déjà délocalisé leur activité ailleurs en France, et avec une concurrence internationale renforcée, la résistance économique s’organise. En 1919, les industriels du secteur cherchent des solutions pour endiguer cette crise et créent la Société des filateurs de la région de Fourmies (SFRF). Le consortium réunit alors 25 établissements textiles qui s'engagent à mettre en commun leurs indemnités de dommages de guerre afin de se reconstituer et de se moderniser le plus rapidement possible. Parmi elles, le peignage Anglais (IA59005659), la filature des Douze apôtres (IA59005718) ou celle de la Sans-Pareille [IA59005489] illustrent ce regroupement. En 1921, 58 000 broches sont à nouveau en service et l'atelier tissage, qui avait été complètement anéanti, est à nouveau opérationnel à 80% en 1926.

Toutefois, malgré les efforts de reconstruction, l'industrie lainière de la région de Fourmies ne retrouve pas son niveau d'avant-guerre. D'autres centres de production textiles ont déjà pris le relai et Fourmies doit de plus en plus se contenter de travailler à façon pour d'autres villes comme Tourcoing, Roubaix ou Reims.

Le temps des reconversions (1950-1990)

À nouveau affectée lors de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des usines textiles de la région de Fourmies sont arrêtées, faute de matière première et de charbon.

Après la Seconde Guerre mondiale, le déclin de l’industrie lainière de la région de Fourmies atteint son paroxysme. Avec la fermeture de 17 usines textiles, l’ensemble du territoire connait un chômage de masse et une hémorragie démographique inquiétante qui forcent les autorités à réagir. Déclaré officiellement zone critique par décret du 30 juin 1955, le territoire bénéficie d’emblée de la mise en place du Comité d’Expansion Économique de la Région de Fourmies-Avesnes (C.E.E.R.F.A.) dont le rôle est d’orchestrer la reconversion de l’industrie textile en proposant une diversification de l’activité vers de nouveaux secteurs économiques plus dynamiques, sensés maintenir l’emploi à l’échelle locale. Les anciens bâtiments industriels sont privilégiés pour accueillir cette reconversion, à l’image de l’entreprise Bendix qui s’installe dans les vastes bâtiments de la filature des Douze apôtres (IA59005718) de Fourmies en 1956. Mais tous n’ont pas cette chance. La grande filature et tissage du Malakoff à Fourmies (IA59005487), abandonnée en 1966, est transformé en "tas de gravats" pour reprendre l’expression de la presse locale de l’époque (Le Courrier de Fourmies, juin 1967) afin d’accueillir un nouveau lotissement.

Pour autant, la filière textile n’est pas complètement abandonnée, notamment avec la SFRF qui permet à ses différents sites de production de moderniser leurs machines désormais entièrement automatiques et en continu. Le revers de cette modernisation est la perte irrémédiable d’un patrimoine technique qui s'ajouteaux nombreuses pertes architecturales de ces usines démolies sur l’autel de la restructuration urbaine, d’autant plus nécessaire pour les pouvoirs publics que beaucoup de ces vastes bâtiments sont littéralement maillés au cœur des villages et des bourgs.

C’est dans ce contexte que l’Écomusée du textile et de la vie sociale est créé et installé en 1980 dans les bâtiments de l’ancienne filature Masurel de Fourmies (IA59005488). Sa mission est de sauvegarder ce patrimoine et de mieux le connaitre avant qu’il ne disparaisse. Parallèlement, le Service régional de l’Inventaire des Monuments et des richesses artistiques de la France, nouvellement créé (1979), effectue de premières campagnes photographiques, dans le but, là encore, de documenter un patrimoine qui disparait.

Au début du XXIe siècle, l’industrie textile a quasiment disparu de la région de Fourmies. L’Écomusée de l’Avesnois est devenu le conservatoire de nombreuses archives d’entreprises disparues. Les démolitions des sites de production se sont poursuivies à un rythme maintenu, effaçant toutes les traces d’un glorieux passé industriel.

Seules les anciennes demeures patronales, comme le château de la Marlière (IA59005670), celle d’Auguste Landousie à Glageon (IA59005678) ou encore d’Achille Falleur à Trélon (IA59001011) témoignent de la réussite économique de ces industriels et de leur entreprise. De même, quelques cités ouvrières (IA59005598 ; IA59001324 ; IA59005641) associées à ces lieux de production sont parvenues à résister à un phénomène devenu inéluctable.

C’est ainsi que la mission Empreintes industrielles, initiée par l’Écomusée de l’Avesnois, accompagnée par le Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel régional, s’est attachée à mener un inventaire précis des vestiges du patrimoine textile fourmisien en utilisant et en valorisant le patrimoine archivistique et matériel acquis depuis ces dernières décennies.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Archives nationales

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Commune de Glageon

- (c) IGN

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Écomusée de l’Avesnois Fourmies-Trélon

Documents d'archives

-

AC Fourmies ; 2 F ; 2 F1 6, dossier 1. [Etablissements lainiers dans la région de Fourmies].

Bibliographie

-

CLAISSE, C. ; GRESILLON, Michel. Fourmies et sa région : une «zone critique. In : Hommes et Terres du Nord, 1964, t. 2, p. 35-57.

(en ligne : consulté le 13 février 2025)

-

DAUMAS, Jean-Claude. Les territoires de la laine : histoire de l’industrie lainière en France au XIXe siècle. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2004.

-

DAUMAS, Luc. Usines bâties, espaces conquis : une petite ville industrielle du XIXe siècle. Fourmies : Ecomusée de Fourmies, 1986, 169 p.

-

DUMAS, Georges. Etat de l'industrie dans le département de l'Aisne entre 1869 et 1880, comparé à l"état actuel. In : Mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, t.IV, 1957, p. 108-134.

-

Documents relatifs aux grèves de Wignehies en 1891. Fourmies, Imp. Bachy, 1892.

-

FALLEUR, Adrien. L'industrie lainière dans la région de Fourmies. Presses Modernes de Paris, 1930.

-

VARECHON, Simon. L’industrie textile du Nord dans la tourmente de la guerre, 1914-1918. In ECK J.-F., HEUCLIN J. (éd.), Les bassins industriels des territoires occupés, 1914-1918. Des opérations militaires à la reconstruction. Valenciennes, 2016, p. 211-232.

-

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DEPARTEMENT DE l'AISNE. Le département de l'Aisne industriel : catalogue de ses activités productrices. Saint-Quentin, 1951.

Périodiques

-

Le Courrier de Fourmies. Juin 1967.

Documents figurés

-

La filature Bernier et sa cheminée depuis la rue de la Commune de Paris en 2007. Eric Fossey, photographe (Coll. Ecomusée de l'Avesnois, fonds Eric Fossey ; MG-9265).

Lien web

- Carte industrielle du Nord et du Pas-de-Calais, 1927-1928.

- Claisse C., Grésillon Michel. Fourmies et sa région : une «zone critique». In: Hommes et Terres du Nord, 1964/2. p. 35-57.

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France