Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Cheffe de projet du Pays d'art et d'histoire Ponthieu baie de Somme

- inventaire topographique, Pays d'art et d'histoire Ponthieu-baie de Somme

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe au Service régional de l'Inventaire des Hauts-de-France (2023).

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté d'agglomération de la Baie de Somme - Abbeville

-

Commune

Vauchelles-les-Quesnoy

-

Dénominationsvillage

Histoire du village

Sites et découvertes archéologiques

Les premières occupations attestées du territoire de Vauchelles-les-Quesnoy remontent à la Tène finale, entre 150 et 30 avant notre ère. En 2008, des fouilles préventives menées par l'INRAP sur le site de la Plaine de Monsieur Delaporte, avant la construction d'un parc commercial, mettent au jour une ferme datant de cette période. Un four à sel y est découvert. Il servait à produire des pains de sel en chauffant une saumure prélevée en bord de mer.

Au XXe siècle, d'autres fouilles archéologiques révélaient l'existence de plusieurs sites gallo-romains. Les prospections aériennes de Roger Agache permirent notamment d'identifier des enclos circulaires à différents endroits : à la Plaine-des-Vingt-Six, au lieu-dit Les-Onze, ou encore à La-Voie-de-la-vallée. En 1985 P. Thuillier ramasse des tessons de céramique, des pièces de monnaie et d'autres éléments de mobilier archéologique aux lieux-dits Chemin-d’Ailly, Plaine-de-Monsieur-Riencourt ou encore Plaine-de-Monsieur-Delaporte (BEN REDJEB, 2012). Enfin, en 1991, avant la construction de l'autoroute A 16, des prospections réalisées au lieu-dit les Piécettes, révèlent l'existence d'un édifice gallo-romain.

Les origines de Vauchelles-les-Quesnoy

La première mention écrite du village remonte à 960 sous le nom de Valcellae (BACQUET, 1992). Au fil des siècles, il est désigné sous différents noms : "Vaucelles" en 1138, "Vauchmees" en 1201 ou encore "Vauchelles-les-Abbeville" en 1777. C’est en 1729 que l’on trouve la première mention du nom "Vauchelles-les-Quesnoy" (Garnier, 1878). Le terme "Quesnoy" semble provenir d’un ancien hameau dont le nom dérive du mot chêne.

La seigneurie de Vauchelles-les-Quesnoy

Au Moyen Âge, Vauchelles-les-Quesnoy est longtemps divisé en deux entités : une partie relève du bailliage du Ponthieu tandis que l’autre appartient au chapitre de la collégiale royale Saint-Vulfran d’Abbeville. Sur le plan de son administration religieuse, le village n'est que succursale dépendant de la paroisse d’Épagnette (Société des Antiquaires de Picardie, 1856). Cette situation perdure au moins jusqu'en 1730 (DARSY, 1869-1871), et elle ne semble pas avoir été érigée en paroisse par la suite.

En 1211, Nicolas Belloy de Buires est seigneur du lieu. Sa terre comprend une maison seigneuriale ainsi que plusieurs journaux de terres agricoles et boisées. En 1260, le chapitre de Saint-Vulfran cède ses droits sur ses terres mais en conserve la suzeraineté (De Belleval, 1975). En 1374, Jean de Vieuville devient seigneur de Vauchelles-les-Quesnoy. La transition entre les familles Belloy et Vieuville reste cependant peu documentée. Entre 1540 et 1560, Gilles Lamiré, écuyer et mayeur d’Abbeville, acquiert la seigneurie avant de la vendre à Jean le Sage en 1560. Par mariage avec Antoinette le Sage au XVIIe siècle, Claude de Cacheleu hérite des terres qui restent dans sa famille jusqu’au XVIIIe siècle (BELLEVAL, 1870).

Louis Nicolas de Cacheleu qui fait construire le château de style classique en 1741 (IA80011021), récupère en 1764 la suzeraineté du fief de Vauchelles après un procès long de douze ans contre le chapitre de Saint-Vulfran. Au début du XIXe siècle, ce château devient propriété par mariage du comte François-Joseph Le Clerc de Bussy. Il est détruit par l’armée allemande en 1944 après quatre ans d’occupation. Dans le cimetière communal, plusieurs tombes, dont une chapelle funéraire, rappellent l'importance de cette famille.

Conflits et destructions

En septembre 1636, les troupes espagnoles dirigées par Jean de Werth incendient le village.

Lors des deux guerres mondiales, Vauchelles-les-Quesnoy subit des destructions importantes. Le 28 mai 1918 à 23h40, une bombe larguée par avion endommage plusieurs bâtiments communaux : l’école des garçons et la mairie (IA80011022), l’école des filles (IA80011033) ainsi que l’ancienne école libre louée à Mme Debray (IA80011023). L'architecte Alfred Marchand (1867-1923) est chargé des travaux de reconstruction et de réparation.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements allemands infligent davantage de dégâts. L’église (IA80011020), les écoles ((IA80011022, IA80011033) et plusieurs infrastructures communales comme le bâtiment à pompe, les puits, les mares, l'ancien presbytère ou le bureau de bienfaisance sont touchés. Les puits sont systématiquement comblés avec des pierres et servent de cachette de munitions pendant l’Occupation. La reconstruction ou réparation de ces édifices est confiée à l'architecte Maurice Merchez. Concernant les habitations privées, trois maisons et cinq bâtiments d'exploitation agricole sont partiellement détruits, (AD Somme, 26 W 838). La destruction la plus marquante demeure celle du château (IA80011021), incendié par l’armée allemande en 1944, après une occupation de quatre ans. La ferme du château, qui n’avait pas été détruite, a été démolie dans les années 1960 pour construire une extension à l'école.

Activités de la commune

Sous l'Ancien Régime ainsi que durant les trois quarts du XIXe siècle, l’histoire économique du village repose principalement sur l’agriculture. Les habitants sont majoritairement cultivateurs ou journaliers (AD Somme ; 6 M 779). La population atteint son apogée en 1846 avec 864 habitants avant un déclin progressif jusqu’en 1926 (545 habitants). Dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusque dans les années 1920, l’absence d’industries dans la commune a poussé la population à chercher du travail ailleurs. À partir des années 1970, le développement périurbain lié à la proximité d'Abbeville favorise un regain démographique.

Jusqu’au XIXe siècle, Vauchelles-les-Quesnoy connaît également une activité textile significative : fileurs et tisseurs travaillent depuis leur domicile pour produire notamment du bouracan – un tissu épais fabriqué à partir de laine locale. Avec l’essor industriel des filatures et tissages de jute de l'entreprise Saint Frères établie notamment à Abbeville et à Pont-Rémy (IA80010251), ce travail à domicile disparaît progressivement.

Tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, le village compte aussi plusieurs artisans liés au bâtiment : couvreurs, maçons ou charpentiers transmettent leur savoir-faire sur plusieurs générations. Un moulin est construit en 1832 sur la Plaine-de-Monsieur-Delaporte (AD Somme, 3 P 779/4), tandis que trois forges fonctionnent alors dans le village – dont celle située rue Verte (IA80011031).

Enfin, une briqueterie et une argilière auraient existé au niveau actuel de la salle des sports, rue de Buigny ; il n’en reste toutefois aucune trace visible aujourd’hui.

Développement et structuration du village

Le village actuel s’est sans doute développé autour de l’église, construite dans son état actuel aux XVIe et XVIIe siècles. En lien avec l'accroissement continu du nombre de ses habitants, cette tendance se poursuit au cours des XVIIIe et du XIXe siècles. En 1828, le territoire compte en effet 182 maisons (AD Somme ; 3 P 779/4) et un second recensement, établi en 1861, souligne cette évolution. Entre les second et troisième quarts du XIXe siècle, Vauchelles-les-Quesnoy compte 216 maisons (Prarond, 1861), soit 34 nouvelles habitations.

Le plan parcellaire de 1821 permet de comprendre la manière dont le bâti s’est construit à Vauchelles-les-Quesnoy. Tout d’abord, il est intéressant de remarquer que la physionomie du village a peu évolué, même s’il s’est quelque peu agrandi aujourd’hui. La trame urbaine actuelle est globalement la même que celle qui existait en 1821. C'est le cas des rue de la Grosse-Borne, de la rue de l’Église ou celle de de Buigny ; et du nord au sud, de la rue de Caours, de la rue de la Croix, de la rue du Quesnoy et de la rue Verte. Trois de ces rues se recoupent au niveau de la place centrale, sur laquelle est construite l’église (IA80011020) et le château (IA80011021). C'est d'ailleurs là, au chevet de l'église, que se trouvait la principale mare de la commune. D'autres rues sont manifestement plus tardives comme la bien nommée rue Neuve, qui est dessinée vers le milieu du XIXe siècle, avant d'être prolongée dans les années 1950 puis dans les années 2000. D'autres rues plus anciennes sont également prolongées, comme la rue de la Grosse-Borne, où les habitations ont désormais fait la jonction avec le cimetière, qui était autrefois isolé à 200 m des premières maisons. Au milieu des années 1970, un lotissement voit également le jour dans la rue Andrée-Joubert (artiste-peintre locale).

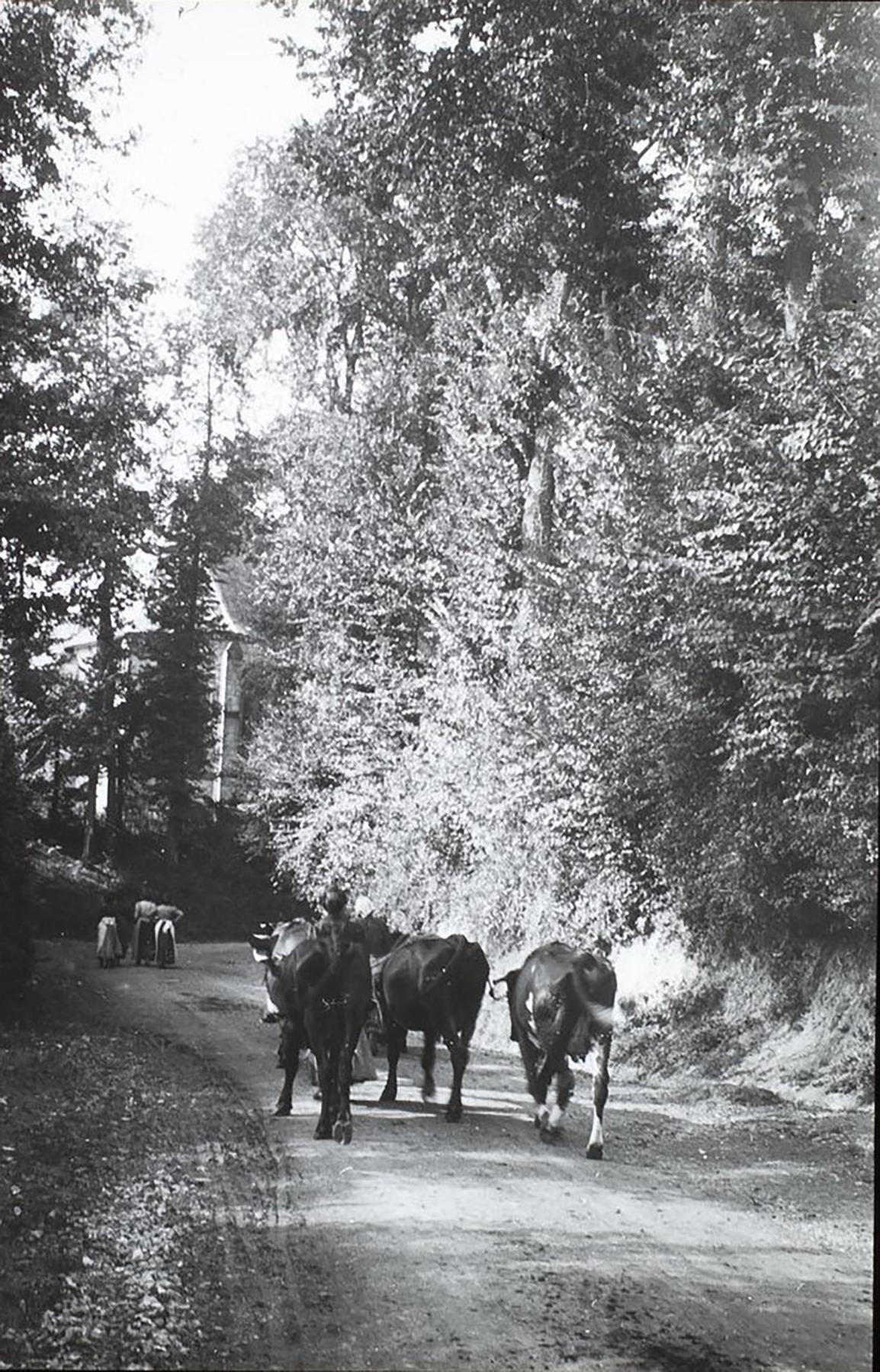

Le village se distingue par un nombre important de mares. Le cadastre de 1821 en distingue en effet une dizaine, qui compensaient ainsi l'absence de rivière sur le territoire de la commune. L'une d'elle se situait rue de la Grosse-Borne, une autre rue de la Croix, quatre autres jalonnaient la rue Verte et deux se trouvaient dans la rue du Quesnoy. La plus importante se situait au pied du chevet de l’église, sur la place communale. Enfin une dernière mare avait été aménagée directement au sein d'une ferme, située rue Verte (plan de 1821, section D, n° 192). Points d’eau pour le bétail (ill.), ces mares assuraient un rôle de réserve d'eau, essentielle pour lutter contre les incendies. Ceux-ci pouvaient être fréquents jusqu'au milieu du XIXe siècle, notamment en raison de l'usage répandu des toitures en chaume et des bâtiments en pan de bois et torchis. Aujourd'hui, toutes ces mares ont été comblées, la dernière étant celle de la place communale, remblayée dans les années 1960 au profit de l'aménagement actuel de la place. Le monument aux morts, qui était dans le cimetière, a été déplacé sur l'ancien emplacement de la mare lors de cet aménagement.

Le plan de 1821 fait également figurer deux calvaires implantés aux deux grands carrefours de la commune : au croisement entre la rue de la Croix et la rue Verte, et à l'intersection de la rue de l’Église, de la rue de Caours et de la rue de Buigny. Ces croix sont toujours en place.

Enfin, le territoire comptait plusieurs espaces boisés, présents sur le plan cadastral de 1821. L'un se trouvait à l’ouest du château et le second - le bois de M. Deriencourt -, était à l’est de la rue du Quesnoy. Ce dernier dépendait de la grande ferme de Riencourt (83 rue du Quesnoy ; non étudiée). Si ces espaces sont toujours boisés aujourd'hui, leur taille a fortement diminué depuis 1821.

Formes parcellaires et implantation du bâti

Même si la forme du village a peu changé depuis le début du XIXe siècle, le bâti a, lui, fortement évolué. Sur le plan parcellaire de 1821, le village de Vauchelles-les-Quesnoy possède une succession de petites parcelles en lanières. La manière dont le bâti est construit sur ces parcelles est assez hétéroclite. Parfois la maison d’habitation est construite en milieu de parcelle avec la grange en alignement sur rue, comme c'est le cas pour la ferme Leblond (IA80011030) ou la ferme Sécler-Peugnet (IA80011034). D’autres configurations présentent une cour de ferme fermée de chaque côté de la parcelle par des constructions (IA80011027) ou ouverte avec des bâtiments organisés en L ou en U. C'est le cas de notamment de la ferme Chivot (IA80011036). Seules quatre fermes, plus importantes, se démarquent du reste des constructions. Une première ferme est située rue Verte (parcelle 161 section D du cadastre), une seconde sur la rue du Quesnoy (parcelle 249 section D du cadastre), et la troisième au niveau de la place communale (parcelle 142 section D du cadastre). La quatrième est la ferme du château, construite sur la place communale également (parcelle 383 section D du cadastre).

Le village a été immortalisé par le photographe Camille Biendiné (1862-1941) au début du XXe siècle (AD Somme ; 35 Fi). Plusieurs de ses photos représentent la mare qui existait au pied de l'église Notre-Dame-de-L'Assomption visible en arrière-plan. D’autres montrent des rues du village, sans pour autant pouvoir les identifier. Les constructions, toutes assez semblables, sont en pan de bois et torchis avec soubassement de brique, plus ou moins hautes selon les édifices. Certains murs-pignons sont également entièrement construits en brique. Le chaume des couvertures a déjà été remplacé par de l’ardoise ou de la tuile plate. Les portails en bois, parfois couverts (portes charretières) permettent d’accéder à l’intérieur des cours, fermées par des granges. Les parcelles se succèdent et les différents bâtiments sont accolés les uns aux autres. Certaines de ces maisons, fermées par des granges sur la rue, subsistent encore aujourd'hui : c'est le cas des anciennes fermes au 158 rue du Quesnoy (IA80011029) et au 209 rue de l'église (IA80011030). Le village a évolué depuis les photographies de Camille Biendiné, évolution marquée notamment par une prépondérance de la brique. La ferme, située au 270 rue de Caours témoigne de ce passage à la brique avec une grange encore construite en pans de bois et une autre édifiée en brique (IA80011032). De grandes fermes, construites entièrement en brique sont aujourd'hui visibles et attestent de l'adoption privilégiée de ce matériau (IA80011027, IA80011028). Une ferme se distingue des autres avec une fausse maçonnerie en "rouge barre" (alternance entre pierre calcaire et brique en plaquage contre une façade en brique) sur le mur de sa grange sur rue (IA80011034).

Il existe également à Vauchelles-les-Quesnoy quelques maisons bourgeoises. Il y avait tout d’abord le château construit au XVIIIe siècle et détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il existe encore aujourd’hui une grande maison au 2 rue de la Grosse-Borne (IA80011025). En brique vernissée, elle est couverte d’un haut toit en ardoise à longs pans brisés. Une autre maison similaire est visible sur la place communale, à gauche de la bibliothèque. Ses briques ne sont pas colorées, mais son toit en ardoise à pans brisés la démarque tout de même des autres habitations du village. Dans un autre style, la demeure située au 67 rue Neuve est en brique et calcaire, des visages sont sculptés sur les médaillons de sa façade sud-ouest (IA80011033). Grande maison construite en 1869, elle est transformée en école des filles dans les années 1880. Ces différents édifices se situent à proximité de l’église, dans le centre du village.

Les rues de Vauchelles-les-Quesnoy présentent une diversité d'époques de construction et de matériaux dans leur bâti. Le village se compose de granges ou maisons en pans de bois ou en brique, édifiées depuis le début du XIXe siècle. Mais il est formé également de quelques maisons bâties dans les années 1950 et 1960 (environ 15%), et de nombreuses habitations construites à partir des années 1970 (plus de 60% du bâti). Ainsi, les constructions d'époque et de matériaux différents se situent sur des parcelles adjacentes, sans cohérence sur la physionomie générale du village. Les rues constituées de granges et maisons en pans de bois, visibles sur les photographies de Camille Biendiné, ont disparu. L’usure de différents édifices non entretenus laisse place à des constructions nouvelles, qui contrastent avec l’architecture passée.

-

Période(s)

- Principale : 2e siècle av. JC, Gallo-romain, Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Territoire de la commune

La commune de Vauchelles-les-Quesnoy fait partie du canton d’Abbeville-2. Le territoire est limitrophe des communes de Caours et Neufmoulin au nord, Bellancourt à l’est, Épagne-Épagnette au sud et Abbeville à l’ouest. Sa superficie s’étend sur 6,14 km2. Lors du dernier recensement de 2020, la commune compte 835 habitants pour 372 logements, dont 352 en résidence principale (source INSEE). Une zone d’activité commerciale, reliée à celle d’Abbeville, est implantée au sud-est de la commune. L’autoroute A 16 traverse l’ouest du territoire communal, avant cette zone.

Environnement naturel et paysager

Vauchelles-les-Quesnoy est construit sur le plateau du Ponthieu. Le village est entouré de terres agricoles qui, en 2018, représentaient environ 79% du territoire communal. Au nord du village, le paysage est vallonné par la Voie de-la-Vallée. Plusieurs bois sont également présents sur le territoire, dont une partie du bois de l'Abbaye, qui s’étend sur les communes de Neufmoulin et de Saint-Riquier. Quelques espaces boisés, plus petits se situent à la frontière des habitations.

C'est un village-courtil, qui se distingue ainsi par sa forme circulaire ou ovale, avec le village et son église au centre. Autour, une ceinture végétale de haies, de vergers, de pâtures et de chemins sert de zone tampon entre l’habitat et les espaces agricoles, intégrant des fonctions écologiques, agricoles et paysagères.

Implantation du bâti

Le village est traversé d’ouest en est par la D153, venant d’Abbeville et en direction de Buigny-l’Abbé. Elle correspond aux rues principales de la Grosse-Borne, de l’Église, puis de Buigny. Au sud de cet axe s'étendent les rues secondaires de la Croix, de la rue Neuve, de la rue Verte ; celle du Quesnoy et le Chemin des Prêtres. La moitié nord du village s’étend principalement sur la rue de Caours. La place communale occupe le centre du village et concentre l’église Notre-Dame de l’Assomption (IA80011020) ainsi que l'ancien château (IA80011021), aujourd’hui démoli. Un lotissement est implanté sur la rue Andrée-Joubert, entre la rue de la Grosse-Borne et la rue de Caours. La majorité de ces rues présente un bâti assez dense. Dans une partie du village, les parcelles sont en lanières, la maison d’habitation est souvent construite au milieu de la parcelle et elle est précédée par une cour. Un jardin s’étend derrière la maison. Parfois une grange ferme ces parcelles sur la rue. Certaines maisons sont également implantées perpendiculairement à la rue, elles s’étendent alors sur la longueur de la parcelle au lieu de la couper en deux.

Forme de l’habitat

Les maisons sont en grande majorité construites en rez-de-chaussée, quelques-unes se distinguent par leur étage carré. La physionomie du village reste encore marquée par ses granges qui ferment la cour des anciennes fermes et forment des fronts de rues aveugles. Elles sont percées de portes charretières, fermées par de grands portails en bois ou en métal. Les maisons construites à partir des années 1950, dans un style pavillonnaire, se situent principalement dans les lotissements du village, mais elles s'intègrent aussi parfois dans le cœur historique de Vauchelles-les-Quesnoy. Ainsi, la physionomie des rues est-elle marquée par un mélange important entre différentes époques de construction allant du début du XIXe siècle à aujourd'hui (2025).

Matériaux de construction

Le matériau principal de construction à Vauchelles-les-Quesnoy est la brique. Elle est utilisée pour la construction des maisons, des hangars, des commerces ou encore des murs de clôture, et cela à différentes époques. Elle sert parfois dans une partie du bâtiment uniquement (soubassement en brique). Il reste également quelques exemples de certaines maisons ou granges en pans de bois recouverts de torchis, qui constituent souvent les bâtiments le plus anciens du village. La pierre calcaire est très peu utilisée à Vauchelles-les-Quesnoy. Elle a toutefois été utilisée pour la construction de l’église, tant dans sa partie la plus ancienne que dans son extension du XIXe siècle. Elle est également associée à la brique, en mur de clôture dit " à rouge barre" (IA80011025) ou pour la construction d'une maison bourgeoise implantée 67 rue Neuve (IA80011033). Les couvertures sont principalement en tuile, il existe également quelques toitures en ardoise, notamment pour les édifices structurants (écoles, église), les demeures bourgeoises, et les maisons construites lors de la Seconde Reconstruction.

-

Typologiesrouge barre

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme - Archives départementales

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Baie de Somme - Trois Vallées

Documents d'archives

-

AD Somme. Série M ; Sous-série 6 : 6 M 779. Recensement de la population : Vauchelles-les-Quesnoy. 1836, 1851, 1872, 1881, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936.

-

AD Somme. Série P ; Sous-série 3 : 3 P 779/4. Matrice des propriétés foncières, Vauchelles-les-Quesnoy, 1828-1914.

-

AD Somme. Série 4°100 ; 2 NUM 76. Notice géographique et historique sur la commune de Neufmoulin. CARPENTIER, 1899.

-

AD Somme. Série W ; Sous-série 26 : 26 W 838. Statistique des destructions par communes, [1942-1953].

Bibliographie

-

BACQUET, Gérard. Le Ponthieu. Auxi-le-Château : Gérard Bacquet, 1992.

pp. 504-505. -

BELLEVAL (de), René. Les fiefs et les seigneuries du Ponthieu et du Vimeu. [s. éd.], 1870. 352 p. [rééd. Brionne : Gérard Monfort, 1975].

pp. 322-323. -

BEN REDJEB, Tahar. Carte archéologique de la Gaule : La Somme, 80-2. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 2012.

-

DARSY, F.-I. Bénéfices de l'Eglise d'Amiens ou Etat général de biens, revenus et charges du clergé du diocèse d'Amiens en 1730 ; avec des notes indiquant l'origine des biens, la répartition des dîmes, etc. Amiens : E. Caillaux, 1869.

-

GARNIER, J. Dictionnaire topographique du département de la Somme. Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, 3e série, 1878, tome 2.

pp. 367-369. -

PRAROND, Ernest. Histoire de cinq villes et de 300 villages, hameaux ou fermes. Abbeville (communes rurales des deux cantons) et Hallencourt. Paris, Abbeville : Dumoulin/Grave/Prévost, 1861-1868.

[rééd : Saint-Pierre-de-Salerne : G. Monfort, 1980].

L'édition complète comprend : 1re partie. Abbeville (communes rurales des deux cantons) et Hallencourt ; 2e partie. Canton de Rue ; 3e partie. Saint-Valéry et les cantons voisins. - 2 vol. ; 4e partie. Saint-Riquier et les cantons voisins. - 2 vol.

Périodiques

-

DUFOUR, Charles. Essai bibliographique sur la Picardie ou plan d’une bibliothèque spéciale, composée d’imprimés entièrement relatif à cette province. Mémoire de la Société des antiquaires de Picardie, 1856, deuxième série, Tome IV.

pp. 561-562. -

LEDIEU, Alcius. Deux années d’invasion Espagnole en Picardie 1635-1636. Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, 1887, troisième série, Tome IX.

pp. 386-387.

Documents figurés

-

Plan masse du village, extrait du plan parcellaire de la commune de Vauchelles-les-Quesnoy, dit cadastre napoléonien Section D, 1821 (AD Somme ; 3 P 1492/5).

-

Puits à Vauchelles-les-Quesnoy, photographie de Camille Biendiné, octobre 1908 (AD Somme ; 35 FI 730).

-

Vue de l'église depuis la mare, photographie de Camille Biendiné, octobre 1910 (AD Somme ; 35 FI 905).

-

Mare à Vauchelles-les-Quesnoy, photographie de Camille Biendiné, octobre 1910 (AD Somme ; 35 FI 1824).

-

Paysage à Vauchelles-les-Quesnoy, rue de l'Église, photographie de Camille Biendiné, octobre 1910 (AD Somme ; 35 FI 1854).

-

Rue de Vauchelles-les-Quesnoy, photographie de Camille Biendiné, 1910 (AD Somme ; 35 FI 4200).

-

Rue de Vauchelles-les-Quesnoy, photographie de Camille Biendiné, 1900-1914 (AD Somme ; 35 FI 1678).

-

Une rue à Vauchelles-les-Quesnoy photographie de Camille Biendiné, 1900-1914 (AD Somme ; 35 FI 157).

-

Rue de Vauchelles-les-Quesnoy, photographie de Camille Biendiné, 1900-1914 (AD Somme ; 35 FI 1716).

-

Calvaire près de Vauchelles-les-Quesnoy, photographie de Camille Biendiné, 1900-1914 (AD Somme ; 35 FI 3911).

Chercheuse associée à l'inventaire pour l'étude du pays d'art et d'histoire Ponthieu baie de Somme. (2023-2026)

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Cheffe de projet du Pays d'art et d'histoire Ponthieu baie de Somme

Contient

- Ancienne ferme, puis forge, aujourd'hui maison

- Ancienne école de filles, aujourd'hui maison

- Ancienne école enfantine, puis maison

- Ancienne école primaire et ancienne mairie, aujourd'hui bibliothèque

- Château de Vauchelles-les-Quesnoy (détruit)

- Cimetière communal de Vauchelles-les-Quesnoy

- Ferme

- Ferme Billet, devenu café

- Ferme Chivot

- Ferme Leblond

- Ferme Leullier

- Ferme Sécler Peugnet

- Maison

- Maison

- Maison Cordier Duflos

- Monument aux morts

- École de garçons et ancienne mairie de Vauchelles-les-Quesnoy

- Église paroissiale Notre-Dame-de-L'Assomption

Chercheuse associée à l'inventaire pour l'étude du pays d'art et d'histoire Ponthieu baie de Somme. (2023-2026)