Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

- patrimoine industriel, Somme

- opération ponctuelle, Beauval

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Amiénois - Doullens

-

Commune

Beauval

-

Adresse

26 rue Armand-Devillers

-

Cadastre

2012

AA

122 à 124

-

Dénominationsfilature, tissage

-

Précision dénominationfilature de jute, tissage de jute

-

AppellationsSaint Frères , Boussac Saint Frères

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéesconciergerie, logement de contremaître, bureau, jardin, étable à chevaux, voie ferrée, atelier de fabrication, atelier de réparation, magasin industriel, cheminée d'usine, chaufferie, hangar industriel, remise, bassin de décantation, magasin de commerce, logement d'ouvriers, jardin ouvrier

La construction de l'usine Saint Frères

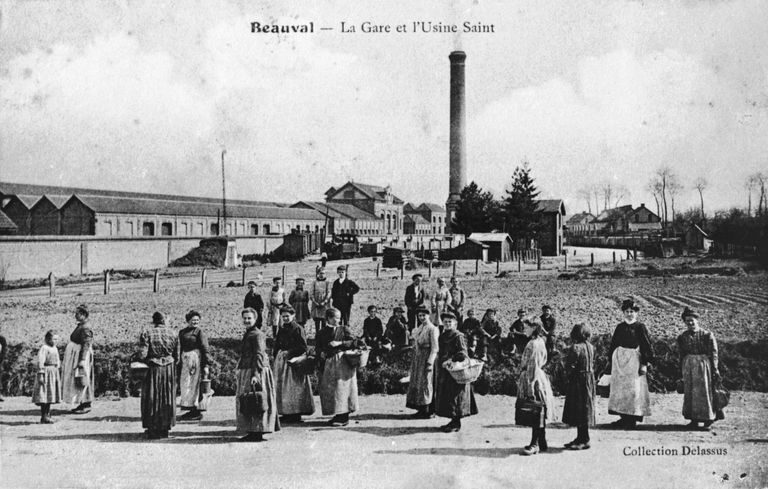

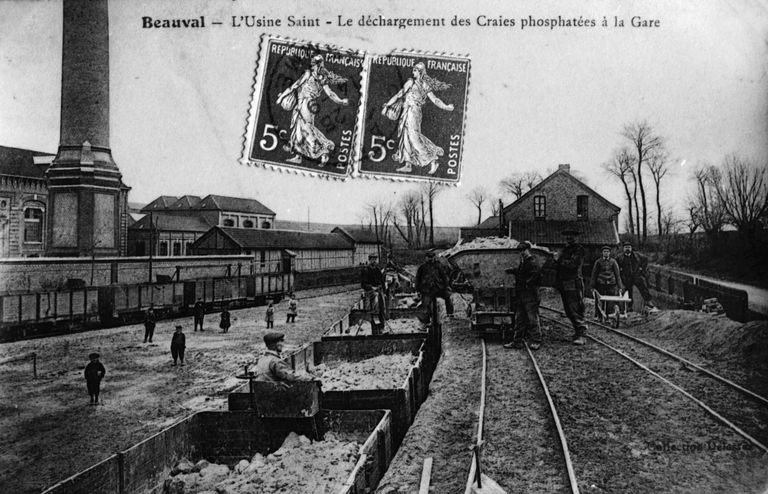

Alors que Saint Frères possède déjà depuis les années 1860 une première fabrique à métiers au centre du bourg de Beauval, l'entreprise décide de quitter la vallée de la Nièvre où elle s'était développée jusqu'alors pour construire un nouvelle usine. Le projet est doublement motivé par la présence de la ligne de chemin de fer, tracée en 1887, et par le projet concurrent de l'industriel Victor Sueur, qui souhaite installer un tissage de jute à Beauval, berceau natal de la famille Saint. En 1897, Charles Saint décide donc de construire une usine importante, comprenant une filature, un tissage de jute et une corderie, plus vaste encore que celle de Saint-Ouen. L'entreprise achète les terrains à la sortie nord du bourg, vers Doullens, et à proximité immédiate de la gare.

L'industriel confie la réalisation de cet ensemble à l’ingénieur Monflier, épaulé par l’architecte de l’entreprise Abel Caron. Ensemble, ils s'attèlent à la construction de cette nouvelle et vaste usine. Les bâtiments de la corderie doivent en effet atteindre plus de 320 m de long. A la fin de l'année 1897, une grande partie du gros œuvre est en voie d'achèvement. Malheureusement, alors qu’une grande partie du gros œuvre est déjà achevée, le 1er décembre 1897, une violente tempête provoque l’effondrement de la charpente et entraine avec elle une partie des murs qui étaient montés. L’un des ouvriers du chantier qui était sur place y trouve malheureusement la mort. Ces événements conduisent l’industriel à modifier le projet initial et à abandonner le projet de corderie. Les travaux reprennent quelques mois après, le temps d'enlever les gravats et d'adapter le chantier au nouveau projet. La nouvelle usine est néanmoins achevée à la fin de l'année 1898. Elle est mise en service le 31 janvier 1899, et dirigée jusqu'en 1910 par Alexandre Deneux.

En octobre 1910, Fernand Petit, qui avait quitté l'usine de Beauval en 1905, y revient et assure la direction de cette grand unité de production. Il y reste jusqu'à son décès en 1912. La succession est assurée par Philippe Joly, considéré comme l'un des meilleurs employés de l'usine, puis par Raymond Petit qui hérite de cette responsabilité de 1928 à 1940.

Du déclin à la démolition du site

Après être passé sous la direction de Boussac Saint Frères en avril 1979, l'usine de Beauval est reprise en décembre 1989, par la société finlandaise Rosenlew, spécialisée dans l’emballage souple en papier et en matière plastique. Cette dernière entreprise ferme ses portes en 2004, après quinze ans d'activité. Pendant huit ans, le site est sans usage et aucun projet de réhabilitation le concernant n'est concrétisé. Il est finalement racheté par en juin 2012. Ce dernier rase la totalité des bâtiments industriels du site en juillet 2012, à l'exception des bureaux à l'avant et des maisons de concierge et de direction qui encadre l'entrée principale.

Un équipement technique innovant

En 1899, l'usine est alimentée par une machine à vapeur de 1200 ch et par 7 chaudières, qui font fonctionner aussi bien les broches de la filature que les métiers du tissage. A l'époque, la filature comprend 9186 broches, du constructeur anglais Fairbain, et le tissage est équipé de métiers Fairbain Arquhart, allant de 0,80 m de large à 2,20 m. En 1900, les sources mentionnent la présence de 12 cylindres sécheurs fabriqués à Flixecourt. Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que l'usine abandonne l'énergie thermique des machines à vapeur et soit électrifée en 1926. L'usine de Beauval prend son essor après la Seconde Guerre mondiale, en devenant la première unité de production du groupe à être équipée de métiers à tisser circulaire, inventé en 1933 par la société Rotatiss et rachetée par Saint Frères, cette innovation est considérée comme majeure dans l'industrie du jute. Lors de l'enquête du repérage du patrimoine industriel mené en 1986, les ateliers abritaient une presse à huile et un moteur Urquhart Lindsay, daté 1889, fabriqué à Dundee, ainsi qu'une coupeuse Zeil, non datée ainsi que plusieurs métiers à tisser circulaires de 1949. En 1965, la production de l'usine représente à elle seule environ 15 % de la production française de jute.

Approche sociale et évolution des effectifs

A son installation, l’usine de Beauval comprend un effectif de 750 personnes. Lors des grandes grèves de 1904 qui touchent l'industrie textile, l'usine de Beauval n'est pas touchée. En 1930, au moment des grèves de l'été, contre l'application de la loi relative aux assurances sociales qui prévoit une contribution ouvrière égale à la contribution patronale, l'effectif de l'usine est de 900 salariés. Ce mouvement social qui mobilisa plus de 70 % des ouvriers est le plus important que l'entreprise eut à connaître.

A partir de 1937, une crèche, permettant d’accueillir quarante enfants, avait été installée à l’intérieur même de l’usine. En 1983, un premier plan de licenciement est engagé et touche 400 personnes sur les 535 que compte l'usine. En 1988, l'effectif passe à 300 salariés En 1992, l’usine ne compte plus que 288 salariés, dont 100 femmes. En 1962, l'effectif de l'usine est supérieur à 500 salariés. Il passe à 300 salariés en 1988.

Usine de filature et tissage du groupe Saint frères commencée en 1896 à l'initiative de Charles Saint, aidé de l'ingénieur Monflier, puis de l'architecte d'entreprise Abel Caron, avec les briques de la briqueterie du Paty. Le village est connu comme centre d'activité d'origine de la famille Saint (tissage domestique). Dès la construction sont lancées 3 tranches de logements ouvriers, des maisons de cadre et un magasin coopératif. L'usine a été ensuite reprise par Boussac Saint Frères, puis par Agache Willot.

Equipement industriel et machines :

1899 : machine à vapeur de 1200 ch, 7 chaudières. 1900 : mention de 12 cylindres sécheurs fabriqués à Flixecourt. 1926 : électrification du tissage, puis de la filature. Matériel en place : presse à huile et moteur Urquhart Lindsay, daté 1889, fabriqué à Dundee, coupeuse Zeil, non datée, métiers à tisser, de 1949.

Effectifs :

1962 : plus de 500 salariés. 1988 : 300 salariés.

Existence d'un fonds d'archives privées

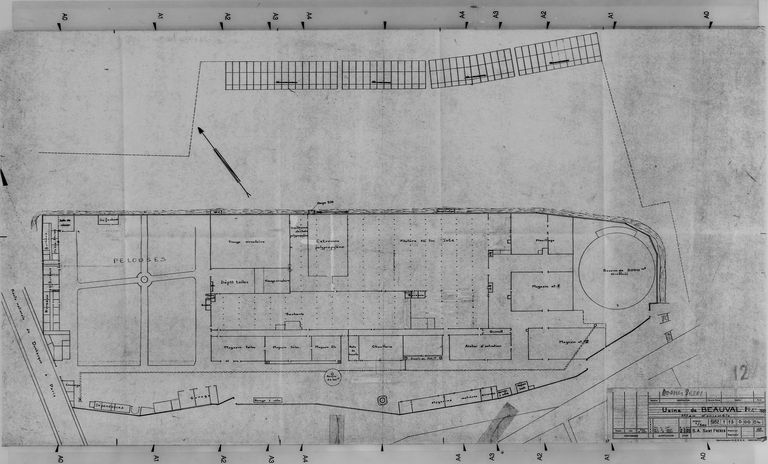

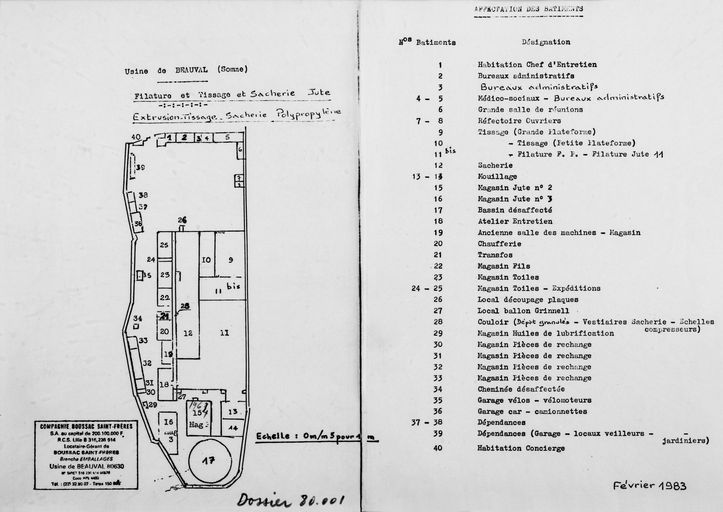

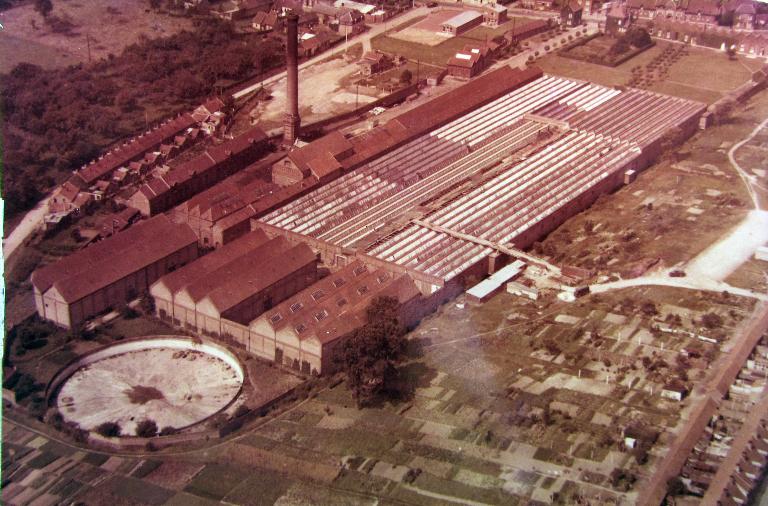

Lors de l'enquête de 1985, le site industriel occupait une superficie de 4,62 ha à la périphérie nord du bourg de Beauval. Il comprenait des entrepôts, des bâtiments de filature et de tissage, une salle des machine avec cheminée, des bureaux séparés de la production proprement dite par une vaste esplanade, composée d'allées et de zones enherbées. Les bâtiments de production en brique reprenaient le vocabulaire commun aux autres usines du groupe, notamment celle de Saint-Ouen.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1898, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : ingénieur attribution par source

-

Auteur :

Caron Abelarchitecte de l'entreprise attribution par sourceCaron AbelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur des Arts et Métiers de Châlons, promotion 1874-1877.

Chef du service constructions Saint Frères de 1878 à 1912. (Sources : Lefebvre. Saint Frères. Un siècle de textile en Picardie, p. 143)

- Personnalité : commanditaire attribution par source

Dans son état actuel, à la suite des destructions dont le site a été l'objet, il ne subsiste que les bureaux en rez-de-chaussée qui ferment le site sur la rue, ainsi que les anciens logements de concierge et de direction. A l'extrémité est, une partie des entrepôts a également été conservée. Les bureaux forment un long volume animé par la succession des seize pignons découverts en brique, éclairés par de larges baies. La partie supérieure du pignon, formé par les rampants, est animé d'un oculus aveugle. Une autre partie de l'éclairage est assurée manière zénithale, par une série de percements effectués dans le toit à longs pans en tuile mécanique.

La conciergerie et le logement de direction encadrent l'entrée principale de l'usine. La conciergerie est en brique, à un étage carré et étage de comble avec un toit à longs pans et demi-croupe. Le logement de direction qui lui fait face, est à un étage carré avec sous-sol et étage de comble, toit à longs pans et croupe.

-

Murs

- brique

-

Toitstuile flamande mécanique, tuile mécanique, verre en couverture

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, étage de comble, comble à surcroît

-

Couvrements

- charpente métallique apparente

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon croupe

- demi-croupe

- pignon couvert

- pignon découvert

-

Escaliers

-

Énergies

- énergie thermique produite sur place

- énergie électrique achetée

-

Techniques

- fonderie

-

Précision représentations

Ancres aux initiales S.F. sur l'élévation antérieure de la chaufferie et l'élévation nord de l' atelier de fabrication.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 2015/09/13, 2016/12/01

-

Précisions sur la protection

Inscrit MH partiellement le 13 septembre 2015 : anciens bureaux et logement du directeur de l'usine Saint Frères à Beauval, derniers vestiges du patrimoine textile Saint Frère à Beauval ; arrêté modifié le 01 décembre 2016 en incluant les façades et toitures du logement de concierge de l'usine établi sur la même parcelle cadastrale.

La salle des machines ainsi que les machines de production écossaises datant de la fin du 19e siècle constituaient des éléments remarquables, signalés lors du repérage du patrimoine industriel de 1983. Les bâtiment de production ont été détruits et les machines ferraillées en 2012.

Dossier établi en 1986 dans la cadre du recensement du patrimoine industriel de la Somme, enrichi et mis à jour en 2013 dans le cadre d'une opération ponctuelle sur la commune de Beauval.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture

- (c) Département de l'Oise

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de l'Oise

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Somme. Série J ; 68 J 11. Fonds de l'entreprise Saint Frères, métier à tisser circulaire, exposé historique et correspondance, 1948-1952.

-

AD Somme. Série M ; 99 M 96852. Fabrique de lin et de jute Saint Frères, 1897.

-

AD Somme. Série M ; 99 M 96855. Beauval, filature et tissage de jute Saint Frères, 1900.

-

AD Somme. Série M ; 99 M 96857/1. Beauval, filature et tissage Saint-Frères, 1902.

-

AD Somme. Série M ; 99 M 96859. Beauval, filature de jute Saint-Frères, 1905.

-

AD Somme. Série W ; 71 W 143. Archives de la direction des dommages de guerre du MRU, Beauval, Saint Frères, 1946-1956.

Bibliographie

-

SAINT FRÈRES. L'activité sociale des usines Saint Frères.

n°40. Janvier 1947. -

INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. Le Val de Nièvre, un territoire à l'épreuve de l'industrie. Réd. Frédéric Fournis, Bertrand Fournier, et al. ; photogr. Marie-Laure Monnehay-Vulliet, Thierry Lefébure. Lyon : Lieux Dits, 2013. (Images du patrimoine ; 278).

p. 23. -

LIQUIER L. Le tissage circulaire : une innovation technique de l'industrie textile picarde, Saint Frères en Picardie. Corps puces 1994, [Acte de colloque, Saint-Ouen, septembre 1992].

p. 37-41.

Documents figurés

-

Plan de l'usine Saint Frères de Beauval, 1960 (Archives privées de l'entreprise).

-

Plan de l'usine Saint Frères, 1983 (Archives privées de l'entreprise).

-

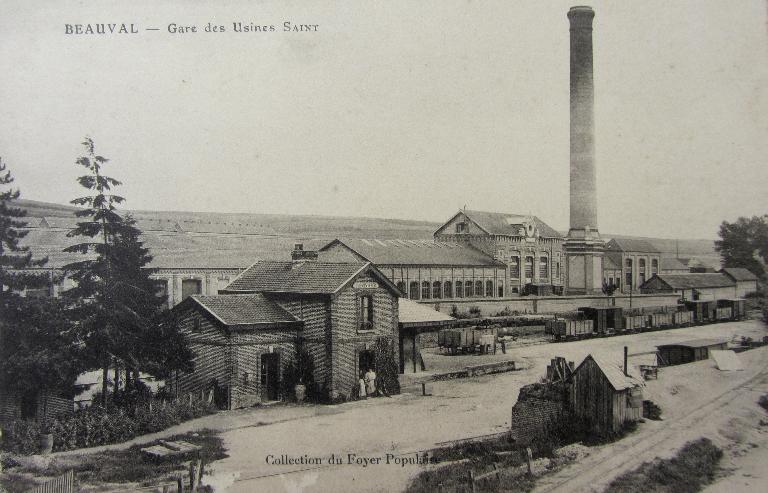

La gare et l'usine Saint, [Vue générale de l'usine Saint (flanc sud)], carte postale, vers 1900 (AD Oise ; fonds de Ecomusée du Beauvaisis).

-

L'usine Saint et le déchargement de craies phosphatées en gare de Beauval, carte postale, vers 1900 (AD Oise ; fonds de Ecomusée du Beauvaisis).

-

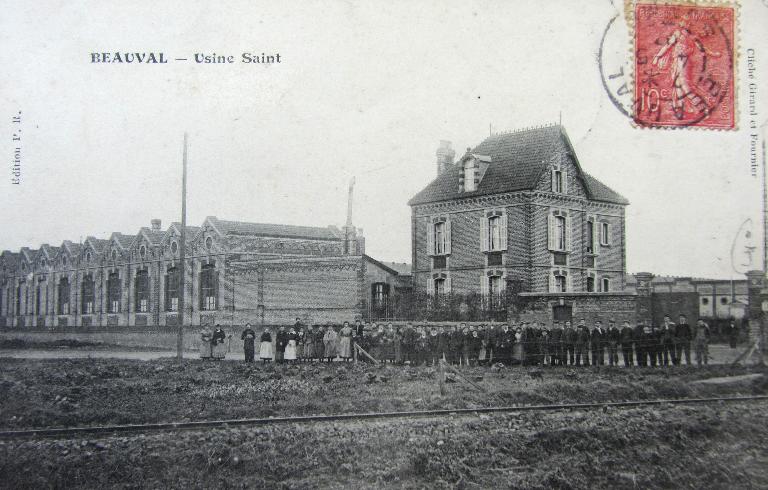

Beauval. L'usine Saint [Personnel devant l'entrée de l'usine Saint], carte postale, vers 1910 (coll. part.).

-

Beauval. L'usine Saint. [Le personnel devant l'usine Saint], carte postale, vers 1905 (coll. part.).

-

Beauval. Gare des usines Saint, carte postale, vers 1905 (coll. part.).

-

La nouvelle crèche de l'usine de Beauval,photographie, [s.d.]. In : "Album des œuvres sociales de Saint Frères", 1937 (coll. part.).

-

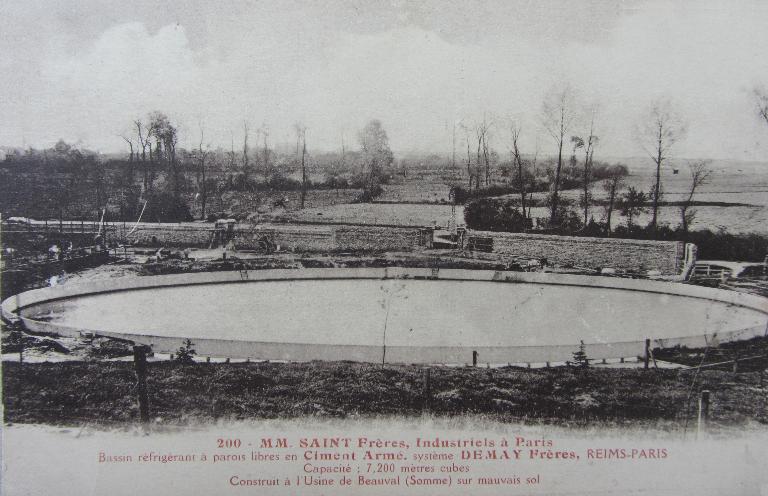

MM. Saints Frères, industriels à Paris. Bassin réfrigérant à parois libres en ciment armé, système Demay frères. Capacité 7200 mètres cubes, construit à l'usine de Beauval (Somme) sur mauvais sol, carte postale, vers 1920 (coll. part.).

-

Vue aérienne de l'usine Saint Frères, tirage photographique noir et blanc, vers 1950 (coll. part.).

-

Vue aérienne de l'usine et des cités ouvrières, tirage photographique colorisé, vers 1950 (coll. part.).

-

Vue aérienne de l'usine depuis l'ouest, carte postale, Lapie (édit.), vers 1950 (coll. part.).

-

Vue aérienne de l'usine, tirage photographique couleur, vers 1970 (coll. part.).

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Dossier d’ensemble

Fait partie de

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.