Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Le Quesnoy centre

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, immeuble, ferme

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Mormal

-

Adresse

-

Commune : Le Quesnoy

Lieu-dit : Cadastre :

-

Commune : Le Quesnoy

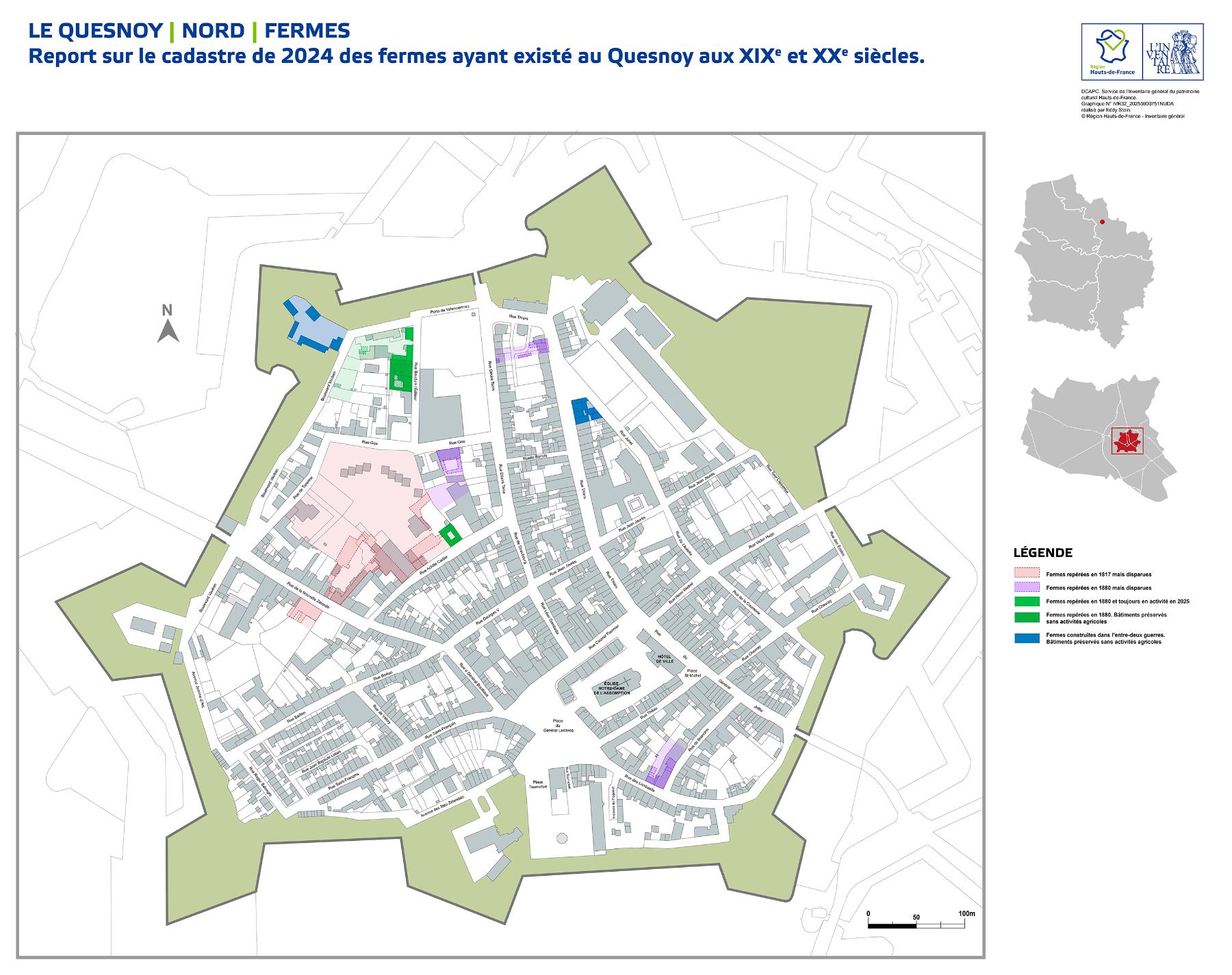

Comme pour le reste du bâti du Quesnoy, les seules sources qui permettent de documenter ce bâti spécifique sont les cadastres de 1817 (AD Nord, P31-761) et 1897 (AD Nord, P31-761) et les états de de section qui les accompagnent (AD Nord, 35P1116 pour celui de 1817 et pour celui de 1897).

Dans les villes fortifiées, il est fréquent que des espaces intra-muros soient consacrés à l'agriculture (cultures vivrières et pâturages) afin de pouvoir fournir des vivres en cas de siège. Ces espaces sont généralement situés à l'extrémité des rues proches des remparts. De plus, en temps de paix, les terrées et glacis sont des zones de culture et de pâturage. Les fermes, quand elles existent, sont donc situées à proximité des remparts, et souvent proches des portes de la ville. Une des manières de repérer les fermes a donc été de chercher ces zones non bâties sur le cadastre et de voir dans l'état de section quel était le métier indiqué pour leur propriétaire. Une autre a été de procéder par le cheminement inverse : rechercher le terme "cultivateur" dans l'état de section et regarder sur le cadastre à quoi correspondait la (ou les) parcelle(s) indiquée(s).

État des lieux en 1817

L'état de section du cadastre de 1817 mentionne une vingtaine d'agriculteurs (sur un peu plus de 500 propriétaires fonciers), quinze journaliers (terme souvent utilisé pour désigner les ouvriers agricoles), un valet de charrue, un bouvier et un "artiste vétérinaire". Tous ces métiers confirment la présence d'une activité d'agriculture et d'élevage au Quesnoy. Cependant, les nombreuses mentions de cultivateurs dans l'état de section sont trompeuses : elles correspondent pour la majorité d'entre elles au statut du propriétaire de ce qui s'avère être une maison de ville, parfois assortie d'un jardin. Dans beaucoup de cas l'agriculteur-propriétaire n'habite pas la maison, qui est mise en location. Dans quelques cas, il est même agriculteur dans une autre commune que celle du Quesnoy.

Ces maisons sont uniformément réparties dans toute la ville.

L'étude du parcellaire intra-muros de 1817 montre de grandes zones non bâties, toutes situées dans la moitié ouest de la ville où elles constituent une large ceinture de probables zones agricoles parallèles aux remparts. C'est par exemple le cas de l'extrémité de la rue Saint-François. Mais l'état de section indique aussi, par exemple, que des terrains signalés comme jardins, appartiennent à une rentière - et il n'est alors fait aucune mention d'une activité agricole. Ce schéma se retrouve pour les parcelles situées à l'extrémité de la rue Saint-Martin (actuellement rue de la Nouvelle-Zélande), pour celles longeant les rues Goa et Beaudoin-l'Édifieur ou encore pour l'ensemble des terrains qui constituent la "ville basse" et occupent la totalité de la surface intérieure de l'ouvrage à corne construit en prolongement des fortifications après la porte de Faurœulx. Si l'on s'intéresse aux emprises au sol du bâti, beaucoup de constructions qui, sur le cadastre présentent une forme qui s'apparente à celle d'une ferme sur cour, sont en fait des maisons bourgeoises avec des communs et un jardin d'agrément (voir le dossier Les demeures bourgeoises - IA59005847).

Seule une grande parcelle est signalée comme pâture à l'extrémité de la rue du Gar (actuelle rue Baillon). À partir du milieu du XIXe siècle, cet espace sera partiellement occupé par la brasserie Guillain-Hautecoeur (voir le dossier IA59005766).

Deux ensembles de bâtiments présentant les caractéristiques d'une ferme sur cour et appartenant à un agriculteur qui y habite ont cependant été repérés. Il s'agit des actuels n°26-28, rue de la Nouvelle-Zélande (ill.) et 18, rue Achille-Carlier (voir le dossier Ancien hôtel particulier "Le Château", puis gendarmerie, actuellement Musée néo-zélandais de la Libération - IA59005704).

L'ensemble rue de la Nouvelle-Zélande occupe la parcelle 215. Il est constitué d'un grand bâtiment sur rue, à l'arrière duquel une grande cour rectangulaire est entourée de bâtiments sur tous ses côtés. Le cultivateur possède également un grand espace non bâti de l'autre côté de la rue (parcelle 285) dont la fonction n'est pas précisée dans l'état de section. En 1897, la maison appartient à un rentier : l'emprise au sol a été modifiée avec l'ajout à l'arrière du bâtiment sur rue d'un jardin d'hiver (encore visible aujourd'hui sur les vues aériennes), les bâtiments sur cour ont été remplacés par une serre, un jardin vivrier et un grand jardin d'agrément (parcelles 213 à 216). Il est malheureusement impossible de savoir si ces changements ont également touché l'organisation de la façade ou si le passage couvert signalé sur le cadastre de 1897 était là antérieurement. Le terrain non bâti de l'autre côté de la rue est occupé par un ensemble de maisons et leurs jardins (n°25-27-29 actuels).

Sur les cartes des XVIIe et XVIIIe siècles et jusqu'en 1794, la parcelle rue Carlier est occupée par le couvent des Dames Sainte-Elisabeth qui comprend un ensemble de bâtiments organisés autour d'une cour carrée, des carrés potagers et un verger. Sur le cadastre de 1817, l'emplacement est occupé par une ferme entourée de terres appartenant à une veuve. Les bâtiments du couvent ont été remplacés par deux corps de ferme de plan rectangulaire : l'un parallèle à la rue et légèrement en retrait, et l'autre perpendiculaire. Ils encadrent partiellement une cour ouverte vers les terres agricoles qui occupent le fond de la parcelle. En 1897, cet ensemble a disparu pour laisser place à l'hôtel particulier de M. Carlier et à ses entrepôts, ainsi qu'à une ferme sur cour fermée (voir le dossier Ferme à cour fermée - IA59005926).

Etat des lieux en 1897

Un certain nombre de considérations sont transposables entre 1817 et 1897, en particulier en ce qui concerne la permanence de l'activité agricole : on compte encore neuf journaliers dans l'état de section, qui mentionne également 16 cultivateurs. Comme au début du siècle, un certain nombre d'entre eux sont propriétaires de maisons de ville qu'ils n'occupent pas, comme la maison avec cour n°3, rue de l'Aulette (ill.) et leur activité agricole ne se situe pas obligatoirement au Quesnoy. Une mention nouvelle apparait cependant pour deux d'entre eux, qui sont signalés comme "cultivateurs dans la banlieue du Quesnoy". Cette indication tend à confirmer que, s'il y a effectivement eu une activité agricole au Quesnoy, à la fin du XIXe siècle cette dernière s'est plutôt située à l'extérieur des remparts. Les exploitations proprement dites et les bâtiments agricoles présents intra-muros servant pour le stockage du matériel, des productions de la ferme, pour abriter le bétail ou pour l'habitation du fermier n'ont pas été placés à proximité immédiate les uns des autres.

L'état de section mentionne également un "légumier" (ou maraîcher, terme d'origine wallonne), qui habite au n°6, rue Joffre. Comme pour les agriculteurs, c'est une maison de ville qui ne possède qu'une cour. Enfin, les maisons des neuf journaliers sont réparties dans toute la ville. Elles ont en commun d'être de petite taille : une travée de fenêtres et une porte, ou deux travées, deux niveaux de façade mais d'une hauteur inférieure à celle des autres maisons de ville, et pas de combles.

Le XIXe siècle voit deux mouvements contradictoires : la disparition des fermes repérées au début du siècle remplacées par des maisons de maître et la construction intra-muros de nouvelles fermes sur cour. Six ont été dénombrées avec certitude. Elles sont situées sur des espaces encore non bâtis en 1817, en particulier dans les rues Beaudoin-l'Édifieur et Goa. Plusieurs ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale ou ont été modifiées pendant la seconde moitié du XXe siècle.

Cependant, la comparaison du bâti encore existant et des indications portées sur le cadastre permet de mettre en avant quelques caractéristiques de ces fermes sur cour dont l'espace central est entouré (en partie ou totalement) de bâtiments contigus. Ces fermes sont soit ouvertes sur la rue par une large entrée interrompant la continuité des bâtiments (n°7, rue Beaudoin-l'Édifieur) ou soit fermées (n°16, rue Carlier et 1-3, rue Goa). Dans ce cas, l'unique ouverture est la porte cochère fermant le passage couvert qui débouche dans la cour. Cette organisation de l'espace rappelle les fermes de l'Avesnois voisin. Un autre modèle est celui des fermes (aujourd'hui disparues) situées rue Thiers et à l'angle des rues Brancion et des Lombards, qui présentent sur la rue une façade uniquement percée d'un passage couvert, des bâtiments sur les côtés de la cour, mais sont ouvertes à l'arrière vers un grand espace non-bâti, souvent un grand jardin vivrier.

tableau des fermes repérées, année 1897

Adresse actuelle | n° parcelle cadastrale 1897 informations état de section | Caractéristiques | État du bâtiment | Statut | Lien vers le dossier |

5, rue Baudoin-l'Édifieur | 172 : bâtiments, maison, cour | cour ouverte bâti avant 1880 | modifié | repéré | |

7, rue Baudoin-l'Édifieur | 173 à 176 : bâtiments, maison, cour, cuisine, jardin 177 et 178 : terres | cour ouverte bâti avant 1880 | étudié | ||

16, rue Achille-Carlier | 233 : bâtiments, maison, cour | cour fermée, passage couvert construction entre 1817 et 1897 sur une maison existante et terrain non bâti | modifié pour la partie sur rue | étudié | |

67-69, rue Thiers et 50-52, rue Tanis | 131 à 133 : bâtiments, maison, cour 138 : terres (dont grand jardin) | cour fermée partielle, passage couvert construction entre 1817 et 1897 sur des maisons existantes | détruit | repéré | |

Angle rues Brancion et des Lombards | 782 à 784 : bâtiments, maison, cour | cour fermée partielle, passage couvert construction entre 1817 et 1897 sur des maisons existantes | détruit | repéré | |

1-3, rue Goa | 258 : bâtiments, maison, cour, jardin | cour fermée, passage couvert construction entre 1817 et 1897 sur des maisons existantes | détruit | repéré |

Le XXe siècle et aujourd'hui

On peut noter deux cas particuliers de fermes dont l'activité démarre pendant l'entre-deux guerres.

Le premier est la ferme située 2, boulevard Vauban, bâtie en 1937 directement sur le bastion (ancien bastion Soyez) à un emplacement resté non-bâti jusque-là (IA59005927).

Le second est un ensemble de bâtiments à proximité de la porte de Valenciennes dont la fonction initiale n'est pas d'accueillir une ferme. Bâtis entre 1817 et 1897 sur des parcelles précédemment occupées par les jardins de l'hôpital, ces bâtiments (deux maisons et une remise) sont situés dans le triangle formé par le croisement du bas des rues Thiers et Juhel. Ils appartiennent à des propriétaires différents et l'état de section de 1897 ne fait aucune mention d'activité agricole. D'après des témoignages oraux, ces dernières ont commencé leur activité entre les deux guerres mondiales et l'ont poursuivie jusque dans les années 1980. L'ensemble des bâtiments agricoles (dont un élevage de porcs) et les maisons (fermier et ses enfants adultes) qui constituent l'ensemble agricole ouvrent sur la rue Thiers - de ce côté, la grange à laquelle on accède par une porte cochère possède encore sa charpente d'origine. Hormis cette porte cochère, la porte haute qui la surmonte, et la présence de petits bâtiments en fond de cour rappelant les ateliers d'artisans, rien ne distingue ces bâtiments d'un habitat classique. On ne peut accéder aux bâtiments situés en fond de parcelle que depuis la rue Thiers car les murs côté rue Juhel ne sont percés d'aucune ouverture.

Aujourd'hui, seules les fermes 7,rue Baudoin-l'Édifieur et 2, boulevard Vauban sont encore en activité.

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérés 24

- étudiés 7

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : 35P1116

AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1116. Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, Justice de paix du Quesnoy, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1817 [état de section].

-

AD Nord : 35P1121

AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1121. Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, canton de Le Quesnoy est et ouest, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1897 [état de section].

Documents figurés

-

AD Nord : P31-761

Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897. Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).

-

AD Nord : P31-761

Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1ère partie (AD Nord ; P31-761).

-

AD Nord : 66 J 1805

Plan de la place du Quesnoy portant l'indication au moyen des signes conventionnels de l'état des manutentions des divers ouvrages de la place en juin 1880, plan levé par le chef du génie [signature illisible] (AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66 : ville du Quesnoy ; 66 J 1805).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.