Photographe de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- inventaire topographique, PNR Scarpe-Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

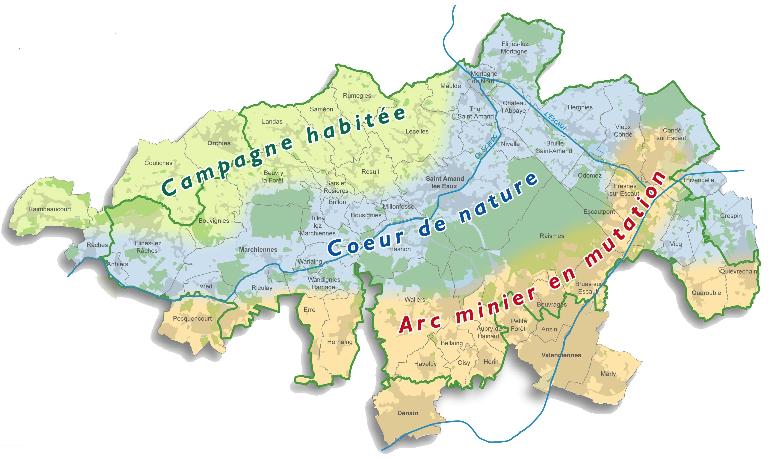

Aires d'étudesCommunauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, Communauté de communes Coeur d'Ostrevent, Communauté de communes Pévèle-Carembault, Communauté d'agglomération Douaisis Agglo

Le patrimoine architectural de l'aire d'étude

Les architectes et le patrimoine communal

Ecoles et mairies

Du fait de la proximité de Lille et Valenciennes et de leurs écoles d’art, les communes de la Campagne Habitée ont souvent fait appel à des architectes formés dans ces villes pour la construction de leurs bâtiments publics. Nombre de maisons-écoles et écoles sont construites entre 1843 et 1901 par des architectes actifs dans ce secteur. Alexandre Grimault est sollicité à Maulde, Lecelles et Rumegies, où il construit respectivement une maison-école en 1855 et une école de filles en 1862, aménage des maisons en maison-école en 1843, et enfin une mairie-école en 1862. Mais c’est surtout Louis Dutouquet qui est très présent, avec les constructions d’une école de filles en 1850 puis d’une mairie-école en 1864 à Sars-et-Rosières, et la transformation de la maison-école de Lecelles en école de garçons.

Les mairies sont quant à elles plutôt aménagées dans des bâtiments préexistants (presbytère, maison patronale ou encore ancienne école), comme à Maulde, Lecelles, Saméon et Bouvignies. Les seules mairies-écoles réalisées d’après un véritable projet sont situés à Sars-et-Rosières (Dutouquet, 1860) et à Rumegies (Grimault, 1862).

Les écoles sont des bâtiments simples, en brique, à étage, couvertes de toits à deux pans, faisant front à rue. Elles possèdent préau et salles de classe disposées à l’arrière. Dans la plupart des cas, un logement d’instituteur complète le dispositif, souvent à l’étage. Les mairies-écoles bâties d’après de véritables projets, à Sars-et-Rosières et Rumegies, sont en brique, à étage, rythmées par des travées marquant la répartition des fonctions.

Eglises et temple

Les constructions religieuses de la Campagne Habitée datent du XVIIe siècle et ont été reconstruites ou déplacées au cours du XVIIIe siècle : Bouvignies en 1738 par Louis Abraham, Rosult en 1750, Lecelles en 1759, Saméon par le frère Louis en 1771, Landas en 1775, Beuvry-la-Forêt en 1787 par l’architecte lillois Jacques-François-Jospeh Lesaffre, qui réalise l’année suivante l’église de Rumegies, et en 1791 celle de Saint-Amand-les-Eaux.

Au XIXe siècle, elles font l’objet de divers travaux d’entretien, sous l’égide d’architectes comme Etienne Voisin (Saméon, Landas, Rumegies, Bouvignies), Henri Vallez (Lecelles), Louis Dutouquet (Lecelles, Rosult, Sars-et-Rosières), Aimé Dubrulle (Saméon, Bouvignies), Alexandre Grimault (Rumegies), Charles Maillard (Lecelles), Pierre-Jospeh Dautel (Bouvignies), Carlos-François Batteur (Landas).

Au XXe siècle, seule l’église de Maulde est reconstruite en 1923, par le cabinet d’architecte G.G. Trannoy, Albert Camus et Alfred Marsang. Le seul temple du territoire, situé à Lecelles, est construit d’après le projet du douaisien Théodore Lepers, en 1863.

Les églises sont toutes de plan allongé à trois vaisseaux (à l’exception de celle de Rosult), adjoint avec abside semi-circulaire (Beuvry-la-Forêt, Landas, Maulde, Sars-et-Rosières) ou à trois pans (Bouvignies, Lecelles, Rosult, Saméon, Rumegies), et précédées d’une tour-porche.

Parmi les sept églises reconstruites au XVIIIe siècle, six adoptent le même parti, de style classique : l’élévation est en brique, les vaisseaux sont couverts de coupoles sur pendentifs ou en berceau plein-cintre (comme à Rumegies et Lecelles), la nef à arcades en plein-cintre est soutenue par des colonnes doriques (à l’exception de Lecelles où elles sont ioniques). Seule l’église de Rosult à vaisseau unique était couverte d’une voûte en berceau plein-cintre. Les deux autres édifices sont uniques en raison de leur date de construction : l’église de Sars-et-Rosières (1852) est de style néogothique, celle de Maulde (1923) de style néoroman pour l’élévation extérieure, et néoclassique pour le volume intérieur.

Presbytères

Les presbytères de Beuvry-la-Forêt, Lecelles, Saméon et Rumegies datent du XVIIIe siècle, ceux de Landas, Bouvignies, Sars-et-Rosières du XIXe siècle et celui de Maulde du XXe siècle.

Louis Dutouquet (1821-1903) Architecte d’envergure régionale

Né à Hasnon, Louis Dutouquet étudie à Valenciennes puis à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il s’installe à Valenciennes en 1848 où il acquiert une grande notoriété régionale, lui permettant de construire dans le Nord, et en particulier dans le Valenciennois, de nombreux édifices privés, publics ou religieux. On compte parmi ses œuvres majeures l’université catholique de Lille (1879-1887). L’architecte jouit alors d’une place privilégiée comme maître d’œuvre du développement des communes dans la seconde moitié du XIXe siècle. Nombre de ses réalisations jusque-là en partie ignorées (calvaires, chapelles, presbytères, églises, écoles, mairies) ont été recensées sur la Campagne habitée. Les aspects stylistiques et techniques qu’il développe dans le cadre de ses projets en font un des principaux artisans du courant éclectique florissant au cours de cette période. La commune de Sars-et-Rosières concentre un nombre important de ses constructions, s’échelonnant sur près de 20 ans : la maison d’école des filles (vers 1849), l’église et le presbytère (entre 1852 et 1859), la maison d’école des garçons, mairie (entre 1859 et 1864) et probablement le calvaire en 1870.

Beuvry-la-Forêt possède la seule réalisation de type industriel pouvant lui être attribuée (sucrerie reconvertie en fabrique de ouate).

Les marques de l’industrie et de l’artisanat

Une terre d’industries céramiquesLe territoire est très tôt marqué par l’industrie. Les fouilles archéologiques ont révélé notamment la présence d’importants centres de productions céramiques gallo-romains (briques, tuiles, etc.) dans les communes de Beuvry-la-Forêt, Flines-lez-Râches où une argile adaptée permet l’élaboration de matériaux de qualité.

Les grandes abbayes, qui en ont fort besoin, redécouvrent au Moyen Âge les matériaux de terre cuite et réorganisent les centres de production. L’industrie céramique (tuile, brique, carreau, drains, etc.) a pour point d’orgue le XIXe siècle, puis décline peu à peu jusqu’au milieu du XXe siècle.

Des histoires industrieuses

La romanisation organise également l’artisanat local et les industries textiles naissantes telle que la fabrication de toile de lin et de laine qui connaît une vigueur particulière au Moyen Âge (Orchies, Douai et Valenciennes sont de grands centres textiles où se vendent les toiles fabriquées dans les campagnes). Si l’activité textile en milieu rural perdure jusqu’au XIXe siècle, elle décline peu à peu et est remplacée par les grandes usines urbaines ; certaines communes rurales perpétuent cependant cette activité de façon industrielle (Rumegies ou Bouvignies) jusqu’au XXe siècle.

La révolution industrielle, qui succède à la révolution agricole au milieu du XIXe siècle, et l’accompagne, est favorisée par l’histoire et la géographie du territoire : une position géographique particulière (accessibilité par voix terrestre et fluviale), un sous-sol exceptionnellement riche (argile [brique, tuile], calcaire [chaux, ciment], sable [verre, tuile], charbon [énergie]), la main d’œuvre abondante d’une zone rurale proche de grands centres urbains, mais aussi zone frontière, terre de passage et d’échanges humains et commerciaux.

De fermes en usines

L’industrie marque très tôt le territoire et engendre un ingénieux mélange propre à ces terres fertiles et industrieuses, à la cohabitation des mondes ruraux et industriels : les fermes-usines.

Tôt dans le XIXe siècle, la région, réputée fertile, connaît en effet un essor et un important perfectionnement de son agriculture, sous l’impulsion du blocus continental décrété en 1806 par Napoléon Ier, favorisant notamment la culture de la betterave à sucre et de la chicorée. Le secteur connaît un développement agricole et artisanal d’envergure dans la seconde moitié du siècle, par la mécanisation et la rationalisation des activités. Dès lors, de nombreuses fermes traditionnelles se modernisent et se dotent d’équipements artisanaux ou industriels adaptés à la transformation des produits de l’agriculture : betterave, chicorée, orge, houblon et autres ressources locales comme l’argile et le calcaire. Les variantes de ces fermes-usines sont nombreuses : ferme-cossetterie (chicorée), ferme-sucrerie/distillerie (betterave), ferme-briqueterie, ferme-graineterie ou encore ferme-brasserie. La silhouette traditionnelle de ces fermes s’enrichit de bâtiments d’où émergent une haute cheminée encore visible.

Leur exploitation périclite cependant après les deux guerres mondiales, et bon nombre d’entre elles se recentrent de nouveau sur l’exploitation agricole seule.

Le patrimoine rural

L’architecture rurale s’adapte aux ressources locales, à la nature du sous-sol et au climat. Sur le territoire de la Campagne Habitée, la richesse des matériaux et des savoir-faire, associée au courage des hommes, a forgé au fil du temps un patrimoine d’une grande diversité.

La plupart de ces édifices sont en brique, souvent enduite en soubassement. Les matériaux tels que la pierre de Tournai, le grès, le torchis et le pan de bois (utilisé avec la brique dans les murs des granges ou des chartils) sont très rares. Le grès ou la pierre bleue sont utilisés pour les trottoirs de logis ou dans les cours de ferme, permettant ainsi les déplacements à pieds secs.

Le gravier roulé, technique utilisée à partir des années 1920, a été observée sur l’ensemble du territoire mais en particulier sur la commune de Maulde, où l’artisan plâtrier Lechantre-Haroux en est l’habile utilisateur ; les soubassements ou les façades des logis de plusieurs maisons et fermes en sont recouvertes.

Les fermes

Leur forme actuelle est dans la plupart des cas le résultat d’une ou plusieurs évolutions, avec souvent le passage d’un type à un autre au fil du temps, des évolutions techniques de l’agriculture, ou des possibilités financières du propriétaire.

La ferme élémentaire

Dite aussi ferme monobloc, ferme en long ou ferme « à brouette » (car les fermiers de petite condition n’avaient pas les moyens de posséder une charrette attelée), la ferme élémentaire est la plus modeste des exploitations agricoles. Elle regroupe sous le même toit, parfois dans le même corps de bâtiment, le logis, l’étable et/ou l’écurie et la grange. Ce type de ferme est en voie de disparition car l’exiguïté du logis entraîne le remaniement systématique de la « grangette » et de l’étable en habitation.

La ferme en L

Elle est composée de deux principaux corps de bâtiment implantés en équerre. La grange est parallèle à la rue pour faciliter la manœuvre des charrettes. L’étable est indifféremment associée au logis perpendiculaire à la rue ou à la grange. En revanche, l’écurie et la grange sont fréquemment réunies sous le même toit. Les deux corps de bâtiment sont le plus souvent jointifs.Cette typologie semble conditionnée par la forme étroite des parcelles. Comme la ferme élémentaire, ce type de ferme devient rare. Les bâtiments sont remaniés en habitation, leur taille modeste facilitant les transformations de volume et d’usage.

La ferme en U

Fréquente sur le territoire, la ferme en U se caractérise par trois corps de bâtiment distincts organisés autour d’une cour ouverte sur la rue, mais très souvent clôturée par une grille ou un muret. Parfois, c’est une ancienne ferme en L à laquelle a été ajouté un corps d’étable-écurie indépendant. La grange est presque toujours implantée parallèlement à la rue, en fond de cour, pour faciliter le maniement des véhicules tractés. Etables et logis, présentant leur mur-pignon à rue, se font face.

Au fil du temps, l’architecture d’une ferme est souvent transformée : en fermant des éléments sur la rue, une ferme en U devient une ferme à cour fermée. A contrario, une ferme à cour fermée est parfois remodelée en U par la destruction de bâtiment, souvent le pigeonnier-porche en front de rue.

Une variante plus tardive se développe vers la fin du XIXe siècle ; elle se compose d’un logis en façade principale sur rue et d’une grange en fond de cour, les deux bâtiments étant reliés par l’étable-écurie.

Les censes, œuvres des moines

Les censes sont de grandes fermes à cour fermée, le plus souvent propriétés d’une abbaye ou parfois d’un seigneur. Nombreuses sur le territoire, elle sont l’empreinte du passé abbatial.

La Révolution n’a pas épargné les nombreuses abbayes implantées ici entre le VIIe et le XIIIe siècle. Elles sont confisquées et vendues pour servir de carrière de matériaux entre la fin du XVIIIe siècle et le premier quart du XIXe siècle. En revanche, leurs grandes propriétés agricoles, les censes, qui avaient gardé leur utilité fonctionnelle, ont échappé à la destruction. Elles ponctuent encore aujourd’hui les paysages ruraux de Lecelles (comme la ferme Choques) ou Rosult, et parfois urbains comme à Beuvry-la-Forêt. Elles sont d’un grand intérêt historique et architectural : édifiées au milieu des terres agricoles et souvent exploitées à l’origine par les moines, elles sont peu à peu, à partir du XIIIe siècle, louées « à ferme » ou « à bail » à des fermiers en contrepartie redevables d’une rente foncière, le « cens ». Dès lors, ces exploitations s’appellent « censes » et l’exploitant, le « censier ».

Construites et remaniées au fil des siècles, les plus anciennes conservent parfois des éléments antérieurs au XVIIe siècle, comme la cense de Hongrie à Rosult.

Les censes sont composées d’un vaste agencement de bâtiments autour d’une cour fermée dominée par une imposante grange dîmière et le pigeonnier-porche, symbole de puissance et de privilège. L’ensemble s’accompagnait autrefois de nombreuses dépendances : fournil, « carrin » (abri à chariots), moulin à eau ou à vent, brasserie, etc., qui de nos jours ont toutes ou partie disparu.Elles étaient toujours entourées de vastes fossés servant de douves de protection, d’abreuvoir pour les troupeaux et de vivier.

La ferme à cour fermée

Le modèle d’organisation des censes est repris tout au long du 19e siècle, et plus particulièrement durant l’ « âge d’or agricole » entre 1850 et 1880. La fertilité des terres accrue par la mécanisation et l’amélioration des semences et des fertilisants favorise l’enrichissement et l’extension des exploitations agricoles, souvent modestes. S’ensuit un important mouvement de reconstruction de fermes à cour fermée sur le modèle de leurs aïeules, et de transformation de fermes en U (en fermes à cour fermée). Cette typologie se diffuse en nombre sur une grande partie du territoire, notamment sur certaines communes dont Lecelles. Le pigeonnier-porche se démocratise pour devenir l’emblème de l’architecture agricole qui marque la campagne. Fin d’un privilège

Les maisons

Pour la grande majorité, il s’agit de maisons élémentaires datant essentiellement de la seconde moitié du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle, période pendant laquelle elles sont construites en série. Ce sont des maisons d’ouvriers d’industrie et non plus des maisons d’ouvriers agricoles. Elle sont en brique, de 3 à 5 travées, couvertes de toit à deux pans en tuile. Les autres maisons remarquables du territoire sont des maisons de notables. Elles sont construites entre 1870 et 1950.

A Maulde, les façades de nombreuses maisons ont fait l’objet d’un « rhabillage » par l’artisan plâtrier Lechantre-Haroux, qui met en œuvre le gravier roulé, technique que l’on retrouve par touches sur quelques autres communes du secteur.

La maison d’ouvrier agricole (longère)

Il s’agit d’une habitation à caractère rural, relevant de la ferme élémentaire, sans dépendance agricole. De plan en longueur, implantée perpendiculairement à la rue sur une parcelle étroite, la longère est en rez-de-chaussée. Sa façade principale, donnant sur une petite cour, est percée de cinq à sept travées de fenêtres. Les ouvertures, de formes rectangulaires, ont des menuiseries et des volets à battants en bois peints. Les murs, en briques, sont traditionnellement recouverts d’une peinture ou d’un badigeon à la chaux.

La longère est couverte d’un toit à long pan, généralement à pignons découverts, en tuiles flamandes, naturelles ou vernissées.

La maison d’ouvrier industriel

La maison d’ouvrier est en rez-de-chaussée, son comble n’étant à l’origine pas habitable. Sa façade principale, ordonnancée, se divise en trois travées de baies. Les ouvertures sont en arc surbaissé (ou à linteau droit pour les plus récentes), et comprennent des menuiseries et volets battants en bois peint.

Des jeux de briques animent leur façade principale : cordons, corniches, tables ou pilastres individualisant les travées.La maison de village est couverte d’un toit à longs pans en tuiles flamandes (remplacées ensuite par des tuiles mécaniques), naturelles ou vernissées.

La maison de notable

De plan rectangulaire, elle peut être pourvue d’un avant-corps formant un pignon ou un bow-window en façade principale.

Les murs, en briques, sont peints, et percés d’ouvertures de forme rectangulaire ou au linteau en arc surbaissé. Leur soubassement est généralement traité de façon différente du reste de l’élévation, soit enduit, soit recouvert d’un appareillage imitant des moellons ou des pierres de taille.La maison de notable se distingue par son décor et ses modénatures portés en façade, et sa taille, généralement relativement importante. Elle est recouverte d’un toit en croupe ou en pavillon, généralement en tuiles mécaniques.

Elle est également entourée d’un jardin, et le plus souvent ceinte d’un mur de clôture.

Un territoire aux frontières fluctuantes

Territoire charnière et envié, la Pévèle a connu de nombreuses influences et porte encore les traces des changements politiques et historiques qui ont forgé son identité.Au 9ème siècle, ce comté est délimité par ses voisins du Mélantois et du Tournaisis ; l’abbaye de Saint-Amand et ses dépendances de Saméon, Lecelles, Rosult, Rumegies et Sars-et-Rosières en font partie. Les crises du 10ème siècle voient une décadence de l’autorité du royaume franc et la naissance des principautés territoriales. Dès lors, la Pévèle est rattachée à la châtellenie de Lille-Douai-Orchies au sein de la Flandre. Le village de Beuvry-la-Forêt dépend alors de l’abbaye de Marchiennes, ceux de Landas et Bouvignies sont placés sous l’autorité de seigneurs laïcs.A la même époque, le Tournaisis carolingien perd sa capitale Tournai, et intègre le comté de Flandre. La création d’un nouveau bailliage en 1383 réduit le territoire du Tournaisis à l’ouest mais l’agrandit à l’est par l’adjonction du château de Tournai, de la châtellenie de Mortagne (avec Maulde-sur-Escaut) et la terre abbatiale de Saint-Amand (avec Lecelles, Rumegies, Saméon, Rosult et Sars-et-Rosières). Le bailliage franchit alors la frontière multiséculaire de l’Escaut séparant le Royaume et l’Empire. En 1521, Charles Quint rattache le Tournaisis au comté de Flandre lors de la conquête de Tournai. Le traité d’Aix-la-Chapelle (1668) annexe la Flandre et le Tournaisis, formant ainsi l’intendance de la Flandre wallonne. En 1678, la Paix de Nimègue dépossède le Tournaisis des communes situées sur la rive droite de l’Escaut, rétablissant le fleuve en frontière. C’est en 1713, avec le Traité d’Utrecht, que la frontière actuelle entre la France et ce qui allait devenir le royaume de Belgique est globalement fixée. Toutefois, la Pévèle est amputée de Mortagne et de la Seigneurie de Saint-Amand. En 1779, un nouveau traité rattache Mortagne et ses localités, parmi lesquelles Maulde, à la France.Aujourd’hui, le territoire porte de rares traces encore visibles des ces époques : château du Loir, Fort de Maulde, censes avec système défensif. Au cours du 20ème siècle, la Pévèle frontalière est marquée par les deux guerres, laissant ainsi dans le paysage casemates et autres vestiges des combats dans cette région.

La Pévèle, une campagne habitée

La Pévèle (du latin Pevula, pâturage) se présente comme une campagne riche d’élevage et de polyculture. L’activité agricole y a façonné un paysage semi-ouvert, ponctué de grosses fermes et de boisements. Suivant les versants doux et les lignes d’eau vers la Scarpe, les villages s’étirent le long des routes et s’entourent traditionnellement de pâtures. Des bois et des forêts, comme à Marchiennes, Flines-lez-Râches ou plus loin le massif de Raismes Saint-Amand-Wallers, marquent les horizons et semblent délimiter ce territoire avec la plaine plus humide de la Scarpe. Au détour des chemins, fermes, clochers ou chapelles se dévoilent et témoignent d’un patrimoine riche et d’un bâti omniprésent.

S’il possède une identité rurale forte, ce territoire des versants sud de la Pévèle constitue une véritable « Campagne habitée » où paysages bâtis et agricoles s’associent étroitement et forment une entité de territoire au Nord-Ouest du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, regroupant 10 communes : Maulde, Lecelles, Rumegies, Saméon, Rosult, Sars-et-Rosières, Landas, Beuvry-la-Forêt, Bouvignies et Flines-lez-Râches.A l’est, côté wallon de la Pévèle, les grandes cultures marquent tout en nuance une transition vers les plateaux du Tournaisis. Entre les deux, une bande plus humide de bois à Howardries, de pépinières et de peupleraies annoncent un « effet frontière ».

Ambiances bâties en Campagne habitée

La silhouette allongée du bâti rural, ses lignes de faîtage et de toiture soulignent l’horizontalité de ce plat pays. Le rouge de la brique, l’orangé des pannes en terre cuite et l’aubergine des pannes vernissées créent une palette de couleurs chaudes qui contrastent avec les composantes végétales du paysage. Si la brique rouge est enduite ou gravillonnée, les soubassement habillés de grès et les ouvertures de pierre blanche, le large toit préserve toutefois la teinte dominante du bâti.

Une explication existe : la nature humide et argileuse des sols. L’humidité rendant difficiles caves et fondations profondes, la forme du bâti ancien est plus longue que haute. De nombreux affleurements d’argile étaient facilement accessibles pour y prélever le matériau de confection des briques en terre cuite. Longtemps artisanale, leur fabrication se faisait à partir d’un trou creusé à l’arrière des fermes. La terre argileuse était extraite jusqu’à 3 mètres de profondeur, brassée dans un moulin puis façonnée dans les moules et séchée à l’air libre avant d’être cuite dans des fours.

Sur ce territoire au relief peu prononcé, l’implantation du bâti a été influencée par d’autres éléments du paysage : l’eau, les réseaux de chemins ou les boisements. Pour s’éloigner des fonds humides, le bâti s’est traditionnellement concentré sur les légers bombements de relief, montrant ainsi une implantation parallèle au sens principal d’écoulement des eaux. Conséquence visible aujourd’hui, à l’exception de Beuvry-la-Forêt, peu de centres anciens sont traversés par un courant.Contrairement à l’eau dont il s’éloigne, le bâti entretient un lien étroit avec les voies de communication, avec une implantation traditionnelle linéaire et sans épaisseur le long des routes. Entre les fermes s’égrenant le long des voiries, les fronts bâtis se sont progressivement étirés et comblés de constructions récentes. Ca et là, une pâture ou un verger encore préservés ménagent des vues plus lointaines vers le paysage rural et la campagne environnante. La forêt a également localement influencé l’implantation du bâti, notamment à Flines-lez-Râches, Beuvry-la-Forêt et Bouvignies, où le bois de Flines et la Forêt de Marchiennes ont encadré le développement du bâti en lisière forestière. Là, silhouettes hautes des boisements et constructions plus basses se mêlent intimement.

Traditionnellement, le contexte du bâti agricole reflète les pratiques et usages ruraux. Vergers, prairies et potagers constituent parfois encore une auréole herbagère arborée autour des fermes. La présence de bétail nécessite de disposer de pâtures attenantes aux bâtiments, complantées ou non d’arbres fruitiers pour l’ombrage du bétail, et closes de haies d’aubépines. Nombreux sont les arbres plantés pour répondre aux besoins du foyer : bois de chauffe venant des arbres en « têtards », fruits, noix… L’arbre isolé, souvent un tilleul, un noyer ou un chêne, était un symbole de bon augure et protégeait le foyer. Ces auréoles, pour certaines encore bien préservées autour des fermes, tendent toutefois à être moins lisibles dès lors qu’un verger est abandonné ou une prairie dédiée à la construction.

Formes de villages, formes de bâti

Pour qui parcourt la Campagne habitée, trois grands types de villages se rencontrent. Rumegies, Landas, Sars-et-Rosières et Maulde présentent une organisation en pieuvre bien visible sur une carte, avec un centre unique d’où le bâti se développe de manière tentaculaire, le long d’axes routiers rayonnant vers la campagne. A Lecelles, Saméon et Rosult, les édifices s’installent le long d’axes et de chemins, créant un réseau bâti tantôt géométrique, tantôt plus irrégulier. Leurs centres se repèrent alors là où le bâti est plus dense. Dans ces villages, l’organisation «en maillage » a souvent préservé des îlots de pâtures ou de cultures entre les linéaires de constructions. Bouvignies, Beuvry-la-Forêt et Flines-lez-Râches présentent une organisation mixte : une partie du bâti s’organise « en pieuvre », l’autre plutôt « en maillage ». La variété des ambiances urbaines s’explique par les formes bâties différentes qui se sont développées au fil du temps. Chaque village possède un « noyau », partie principale où la concentration du bâti est la plus forte et où s’organise la vie communale (mairie, église…). A noter que dans le village « en maillage », certains des bâtiments publics peuvent se trouver en dehors des noyaux, comme l’église de Rosult ou la mairie de Lecelles. Plus modestes en taille, des « hameaux » regroupent un ensemble d’édifices avec une organisation propre autour d’une place, d’axes routiers ou simplement d’un bâtiment public. Plus récemment, des « extensions » sont venues prolonger le bâti d’époque plus ancienne, créant de nouvelles rues à vocation unique d’habitat. En dehors des noyaux et des hameaux, un bâti linéaire s’est souvent développé par le passé sur ces communes. Denses et organisés de part et d’autre d’une route, d’origine rurale mêlant fermes anciennes et bâti récent en comblement, les « cordons bâtis » sont nombreux en Campagne habitée. Parfois le bâti est resté très lâche et disséminée ça et là le long des chemins, constituant ainsi des « étirements », plus présents sur les communes de Saméon, Lecelles ou Beuvry-la-Forêt. Dans ce paysage où le bâti est omniprésent, quelques édifices restent encore isolés, parfois des fermes avec leurs dépendances, parfois de simples maisons. D’autres se regroupent en petit nombre, formant un « écart » bâti au cœur de la campagne.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Chercheur de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

Contient

- Le territoire communal de Beuvry-la-Forêt

- Le territoire communal de Bouvignies

- Le territoire communal de Flines-lez-Raches

- Le territoire communal de Landas

- Le territoire communal de Lecelles

- Le territoire communal de Maulde

- Le territoire communal de Rosult

- Le territoire communal de Rumegies

- Le territoire communal de Saméon

- Le territoire communal de Sars-et-Rosières

Chercheur de l'Inventaire général du patrimoine culturel.