Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France puis conservateur régional de l'Inventaire général Pays-de-la-Loire.

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

- inventaire topographique, Val-de-Nièvre

- patrimoine industriel, Somme

-

Lefébure ThierryLefébure ThierryCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe du service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Grand Amiénois - Picquigny

-

Hydrographies

la); Nièvre Somme

-

Commune

L'Étoile

-

Lieu-dit

les Moulins-Bleus

-

Adresse

rue des Moulins-Bleus

-

Cadastre

2012

AM

174-176

-

Dénominationsfilature, tissage

-

Précision dénominationfilature de jute, tissage de jute

-

AppellationsMoulins Bleus, Saint Frères

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéesconciergerie, atelier de fabrication, atelier de réparation, réfectoire, bureau, mur de clôture

Origine du site industriel

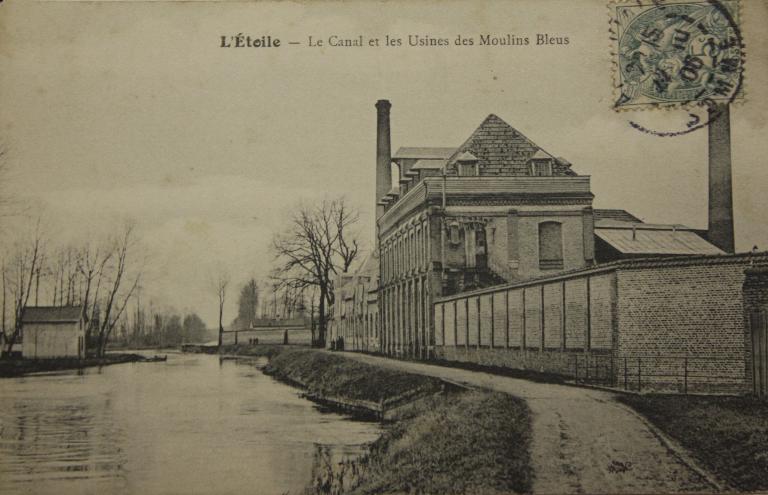

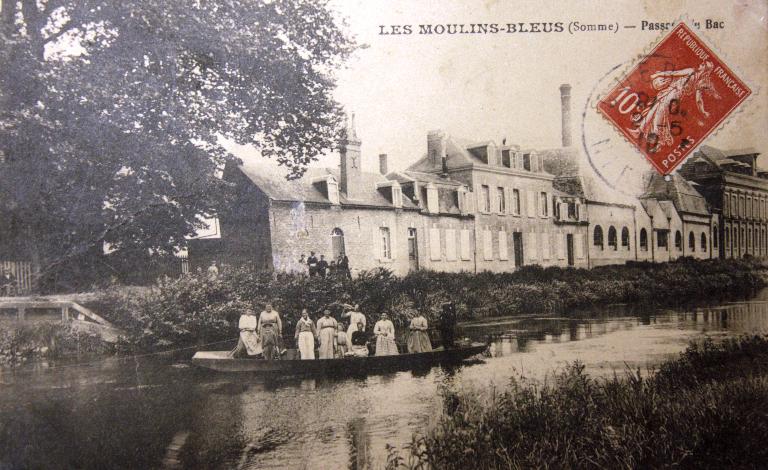

La mention des « Moulins Bleus » apparaît pour la première fois en 1698 et concerne des moulins à blé. L'origine du nom viendrait toutefois peut-être d'un moulin à guède (ou waide), plante tinctoriale qui a assuré au Moyen Âge la fortune de l'actuel département de la Somme. Lorsque Ambroise Léopold Jourdain, seigneur de l'Éloge, acquiert la baronnie de l'Étoile en 1766, il développe considérablement l'activité de meunerie de farines, qui sont acheminées vers Amiens par gabarre. Ces moulins à blé auraient été reconstruits en 1784. Le 3 octobre 1821, les enfants de Jourdain de l'Éloge vendent le site au négociant amiénois Judas Dusouich et son épouse. Les nouveaux propriétaires développent les moulins pour le broyage d'écorces de bois, utilisés comme teinture naturelle. La concurrence oblige à une diversification de l'activité, et deux des six roues hydrauliques sont réaffectées à la mouture de la farine, tandis qu'une autre sert à actionner les bancs à broches autre machines à peigner d'une filature de lin et de chanvre. Une grande partie de ces machines était d'ailleurs inventées et brevetées par l´Anglais Joseph Parrott, qui exploitait cette partie de l'usine. Le changement d'activité n'empêche malheureusement pas la faillite de l'entreprise, qui est vendue en deux lots distincts par licitation du 4 septembre 1832. Après plusieurs avatars, Vulfran Bruhier acquiert les deux parties séparées en 1853 et 1855 et réunifie l'ensemble du site des Moulins-Bleus. Celui-ci est adjugé en 1856 à Paul-François Blanchet, fabricant de toiles, qui constitue en 1860 avec divers associés la Société Blanchet & Cie, dite Société des Moulins-Bleus. L'usine était alors spécialisée dans la filature de fils de lin et dans le tissage de toile à voile pour la Marine impériale. L'établissement, composé essentiellement de bâtiments établis le long du chemin de halage, était marqué par l'imposante filature, à deux étages. En 1872, il revend l'affaire à son fils Octave, conseiller général de la Somme (1871-1874) et futur maire de L’Étoile. L'usine est alors formée d'une filature, d'un tissage et d'un peignage. Elle est complétée par deux cités ouvrières de 36 maisons (cité des Croupes, cadastre C 603) et de 9 maisons (cité de l'Ermitage, cadastre C 298) et de l'ancien moulin du prieuré de Moréaucourt.

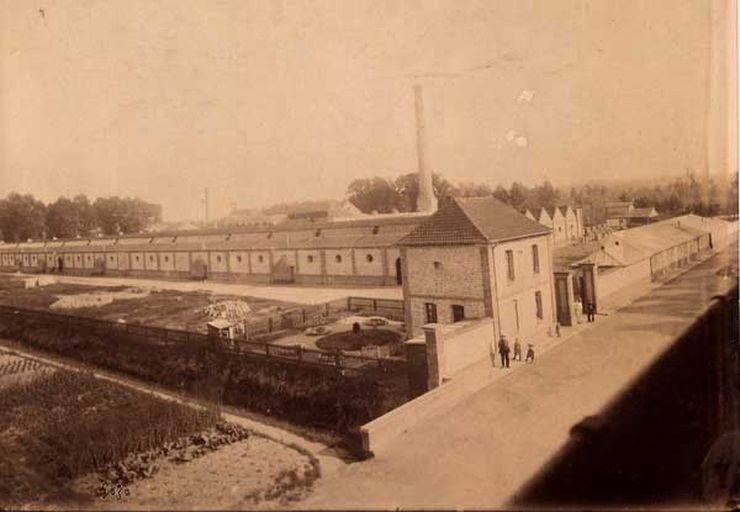

L'usine Saint Frères

Cette usine textile est acquise en le 5 février 1883 par la société Saint Frères qui fait construire à côté des anciens bâtiments existants une nouvelle filature de jute et un tissage attenant avec salle des machines. L'ancienne usine hydraulique est utilisée pour des fonctions secondaires. Cette nouvelle unité de production, qui complète les usines de Flixecourt de Saint-Ouen et d'Harondel, est vraisemblablement construite par l'ingénieur de l'entreprise, Abel Caron, dont la "signature" architecturale est lisible dans la typologie et la structure des bâtiments, identique à celles employées à Harondel et Saint-Ouen. Cette usine est dirigée par Léon Ducrotoy, qui auparavant était à la tête de la fabrique à métiers de L’Étoile. En 1899, cette nouvelle usine emploie 1300 personnes. Dès lors, l'usine est dotée d'un réfectoire, qui est agrandi en 1903.

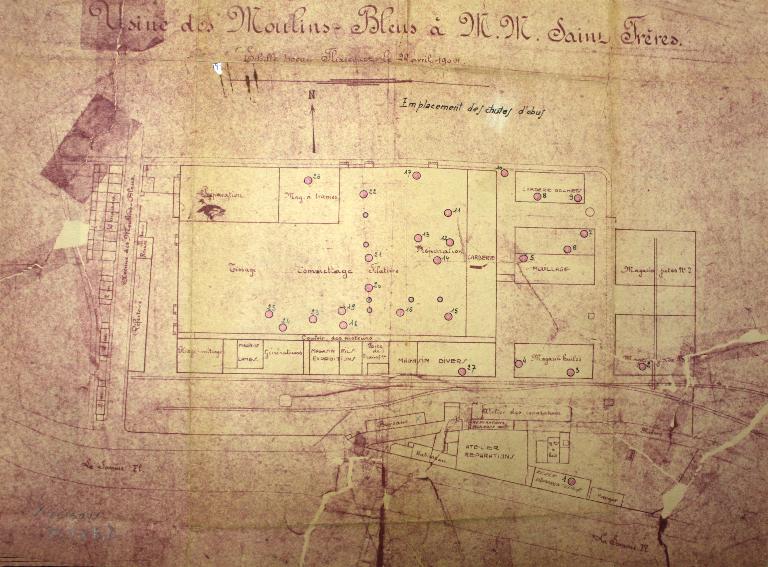

Au décès de Léon Ducrotoy, la direction de l'usine est confiée à Fernand Petit, sous-directeur de l'usine de Beauval, jusqu'à ce qu'il soit appelé à diriger l'unité de production de Beauval en octobre 1910. Henri Fourquer, sous-directeur aux Moulins-Bleus, est alors promu directeur. Durant l'Entre-deux-guerres, l'usine fait l'objet de quelques travaux de modernisation, marqués notamment par la construction d'un château d'eau, vers 1925. En 1939, l´usine des Moulins-Bleus ne compte plus que 760 ouvriers. Elle finit par subir les effets de la restructuration dont le groupe fait l'objet à partir de 1969 et cesse son activité en 1978. Une partie des bâtiments est alors convertie en entrepôts.

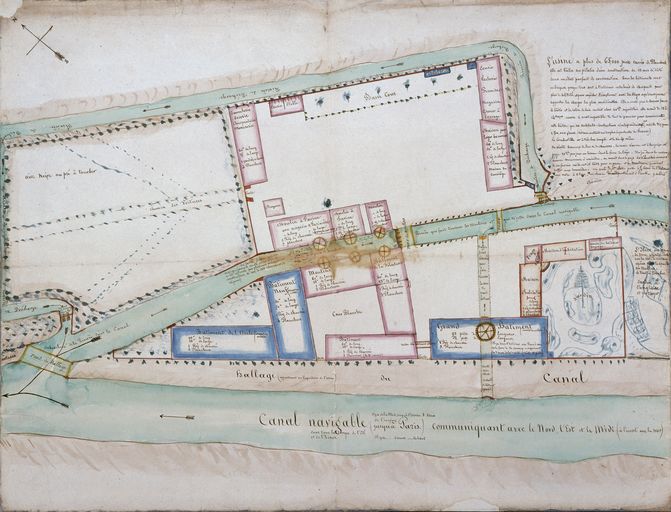

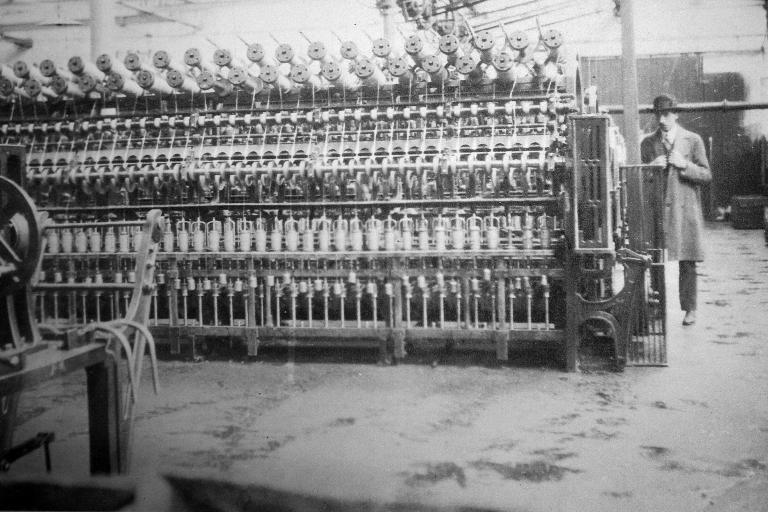

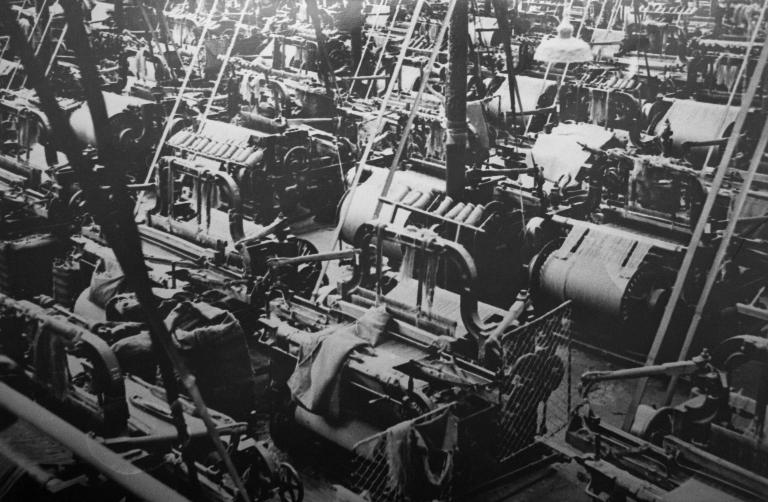

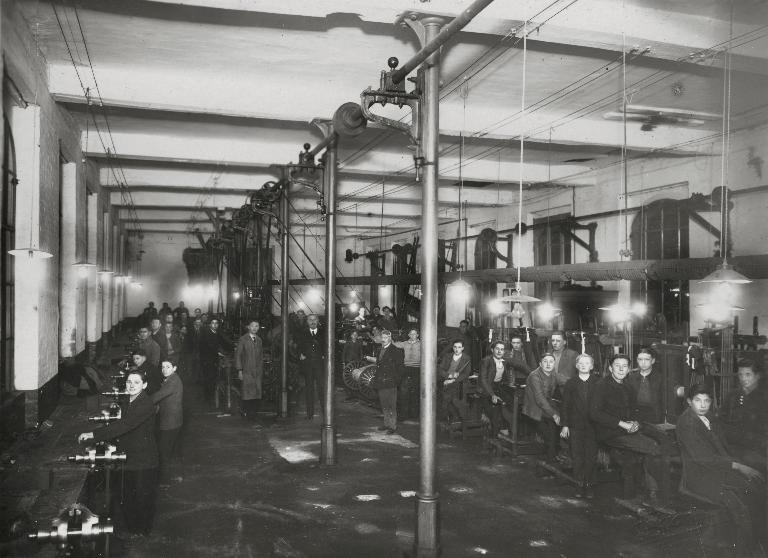

Machines et force motrice

Dans la seconde moitié du 18e siècle, le site comprend six roues hydrauliques, dont quatre sont construits en 1768 par Jourdain de l'Eloge. Vers 1829, les machines à filer Parrott, capables de filer mécaniquement une tonne de laine par an, constituaient une véritable révolution dans l'activité textile du territoire, habituée à la filature à la main. Un texte souligne d'ailleurs que "cette innovation devra amener bientôt un changement important dans l'industrie de nos campagnes. Les femmes seront obligées de chercher d'autres ressources pour s'occuper" (AD Somme ; 3 E 24203). A l'époque, l'usine, représentée sur un grand plan aquarellé (Fig.) est équipée de sept roues hydrauliques. En novembre 1887, l'usine fonctionne avec des dynamos Henrion de Nancy (pour l'éclairage ?). En 1889, l'entreprise équipe l'usine de 48 bancs à broches Fairbain, ainsi qu'un ensemble de carde et de machines à étirer du même constructeur installé à Leeds. Cet équipement est complété, en 1896, de 132 métiers à filer du constructeur lillois Walker. En 1899, l'usine des Moulins-Bleus totalise 544 métiers à tisser, dont 80 pour tisser le lin et 15 pour la toile à voile. Cela confirme que si le tissage du jute était l'activité principale, celui du lin y était encore largement présent et perpétuait ainsi la tradition de tissage de voile de marine, amorcée à l'époque de l'industriel Blanchet. En 1904, la filature comprend 600 broches. Dans les années 1930, une partie du matériel est renouvelé et fourni par l'entreprise irlandaise Mackie.

Approche sociale et évolution des effectifs

En 1858, l'usine Blanchet emploie 150 personnes occupés essentiellement à faire des toiles à voile pour la marine. En 1888, le tissage des Moulins-Bleus emploie 740 personnes, sans que la distinction entre filature et tissage ne puisse être faite. En 1904, l'usine est épargnée par les grandes grèves qui touchent l'industrie textile du département. En 1939, l´usine des Moulins-Bleus ne compte plus que 760 ouvriers. En 1930, au moment des grèves de l'été, contre l'application de la loi relative aux assurances sociales qui prévoit une contribution ouvrière égale à la contribution patronale, l'effectif de l'usine est de 900 salariés. Ce mouvement social qui mobilisa plus de 70 % des ouvriers est le plus important que l'entreprise eut à connaître.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 18e siècle, 3e quart 19e siècle

- Secondaire : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1784, daté par source

- 1883, daté par source

- 1925, daté par source

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Jourdain de l'Eloge Ambroise Léopoldcommanditaire attribution par travaux historiquesJourdain de l'Eloge Ambroise LéopoldCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Personnalité : commanditaire attribution par source

- Personnalité : commanditaire attribution par source

-

Auteur :

Caron Abelingénieur de l'entreprise attribution par analyse stylistiqueCaron AbelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur des Arts et Métiers de Châlons, promotion 1874-1877.

Chef du service constructions Saint Frères de 1878 à 1912. (Sources : Lefebvre. Saint Frères. Un siècle de textile en Picardie, p. 143)

-

Personnalité :

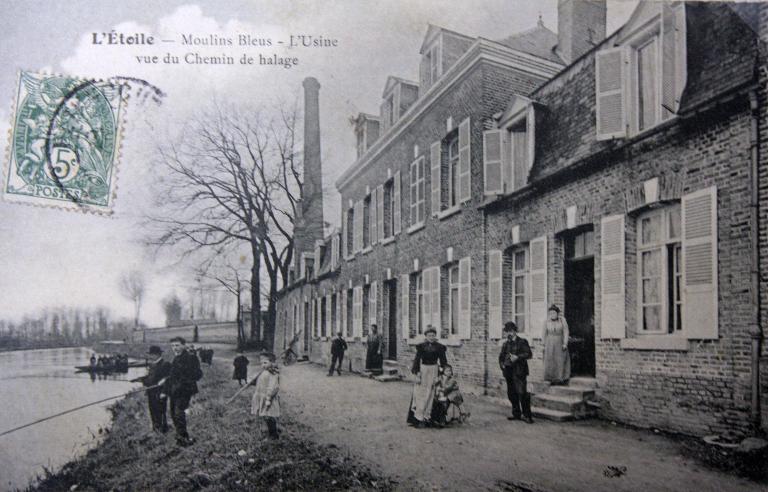

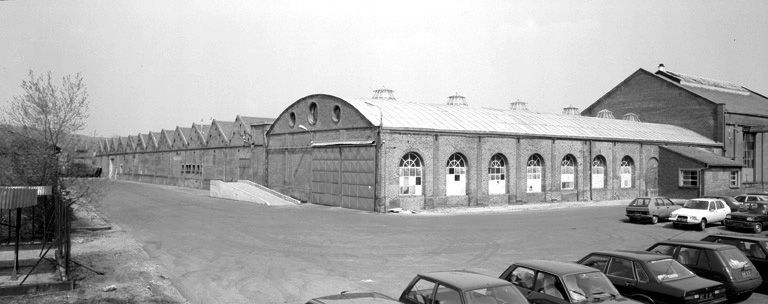

Établi à la confluence de la Somme et de la Nièvre, et à l'extrémité d'une longue rue rectiligne, le long de laquelle est implantée la cité ouvrière des Moulins-Bleus, le site industriel du même nom est lié à l'énergie hydraulique des deux rivières. Il ne reste cependant plus aucun bâtiment ni aucun aménagement hydraulique visible de l'époque antérieure à l'installation de Saint Frères. De même, depuis la fermeture de l'usine, le château d'eau, une grande partie de l'embranchement ferroviaire et les entrepôts, assez caractéristiques par leur composition basilicale avec toitures transversales des nefs latérales, ont été démontés.

Au delà de l'entrée principale encadrée par la conciergerie (à gauche) d'une part, et les bureaux d'autre part, avec, en enfilade, l'ancien réfectoire d'entreprise, qui s'appuie sur le mur d'enceinte en brique, le tissage et la filature forment un seul et même atelier. Celui-ci est construit en brique et développe une succession de douze travées en sheds. Au sud, l'atelier de fabrication est longé par un couloir plus étroit, réservé aux transmissions. L'atelier de pliage, les salles des machines, les magasins aux fils et magasins de produits finis forment une enfilage de bâtiments attenant à cet ensemble. A l'une des extrémités, l'atelier de pliage est composé de dix travées éclairées au sud de grandes baies en plein cintre. A l'autre bout, le magasin des produits finis se développe sur quinze travées en rez-de-chaussée, éclairées de baies rectangulaires verticales à petits carreaux. Tous deux présentent un toit bombé en zinc, percées d'une série de puits de lumière, identiques à ceux présents à l'usine d'Harondel. L'espace central de cette succession de bâtiments est occupé par la salle des générateurs et par le magasin à fils, qui bénéficient d'un rez-de-chaussée surélevé, éclairé, là encore, de hautes fenêtres en plein cintre. Ces deux édifices accolés sont couverts de toits en tuile mécanique, à longs pans et pignons découverts.

-

Murs

- brique

-

Toitstuile mécanique, verre en couverture, zinc en couverture

-

Étagesrez-de-chaussée, rez-de-chaussée surélevé

-

Couvertures

- toit bombé pignon découvert

- shed

- toit à longs pans

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété privée

Ce dossier de repérage du patrimoine industriel établi en 1988 a été mis à jour et enrichi en 2008 dans le cadre de l'inventaire topographique du Val-de-Nièvre.

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Département de la Somme

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture

- (c) Département de l'Oise

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Ministère de la culture - Inventaire général

- (c) AGIR-Pic

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Somme. Série S ; 99 S 377481. L"Etoile. Rivière de Nièvre, dossiers généraux et collectifs, 1857-1861.

-

AD Somme. Série C ; C 1367. Mémoire sur des moulins de Monsieur Jourdain à l'Etoile. [18e siècle].

-

AD Somme. Série E ; 3 E 24203. Acte de vente des usines des Moulins-Bleus, succession Desouich (an III - 1885).

-

AD Somme. Série U ; 3 U 2 / 709. Vente par adjudication devant le tribunal civil d'Amiens de l'usine des Moulins-Bleus, 4 septembre 1832.

-

AD Somme. Série Q ; 4 Q non coté. Transcription au bureau des hypothèques d'Amiens, volume 1831, case 10 : Vente de l'usine Blanchet, dite des Moulins-Bleus à la société Saint-Frères, 28 mars 1883.

Bibliographie

-

INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. Le Val de Nièvre, un territoire à l'épreuve de l'industrie. Réd. Frédéric Fournis, Bertrand Fournier, et al. ; photogr. Marie-Laure Monnehay-Vulliet, Thierry Lefébure. Lyon : Lieux Dits, 2013. (Images du patrimoine ; 278).

p. 17, 22, 104. -

LEFEBVRE, François. Saint Frères. Un siècle de textile en Picardie. Amiens : Encrage, 2002.

p. 37 -

LEFEBVRE, François. Une famille d'industriels dans le département de la Somme de 1857 à la veille de la Seconde Guerre mondiale : Les Saint. Approche d'une mentalité patronale. Lille : Atelier National de Reproduction des Thèses, 2000. Th. doct : Histoire : Amiens université de Picardie Jules Verne : 1998.

p. 95, 400-401.

Documents figurés

-

L'Etoile. Plan de l'usine des Moulins Bleus, dessin à l'encre, à l'aquarelle et au lavis sur papier, vers 1829 (AD Somme ; 3E CP 24/203).

-

Plan parcellaire napoléonien de la commune de l'Etoile, section C : Les moulins Bleus, détail, 1833 (AD Somme ; 71 E_DEP_CP_37 ; anc. cote 3 P 1613/7).

-

Vue de l'usine, photographie au gélatino-bromure d'argent, 1892 (coll. part.).

-

Les Moulins-Bleus (Somme), passage du bac. Carte postale, vers 1910 (Collection J. Hérouart).

-

Intérieur de la filature, vue d'un des bancs de broches, photographie vers 1910 (Collection J. Hérouart).

-

Plan de l'usine Saint Frères des Moulins-Bleus, 22 avril 1904 [actualisé en 1945, avec emplacement des chutes d'obus]. Saint-Frères. Ech : 1/1000e (Collection J. Hérouart).

-

[Les entrepôts à jute avant destruction], photographie, Jacky Hérouart, [avant 1977] (coll. part.).

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France

Chercheur de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France puis conservateur régional de l'Inventaire général Pays-de-la-Loire.

Chercheur au service régional de l'Inventaire de 1985 à 1992, en charge du recensement du patrimoine industriel.

Dossier d’ensemble

Fait partie de

Ancienne fabrique à métiers (atelier de tissage), puis cité ouvrière Saint Frères à L'Étoile, dite cité Ducrotoy

Lieu-dit : Adresse : 96-108 rue du 8 mai 1945

Ancienne maison de directeur de l'usine Saint Frères des Moulins-Bleus, puis garderie d'enfants, dite crèche Saint Frères des Moulins-Bleus

Lieu-dit : Moulins-Bleus (les)

Adresse : rue des Moulins-Bleus

Cité ouvrière Saint Frères à L'Étoile, dite cité des Moulins-Bleus

Lieu-dit : Moulins-Bleus (les)

Adresse : 81-191 rue des Moulins-Bleus

Cité ouvrière Saint Frères à L'Étoile, dite cité des Prés

Adresse : 235-259 rue des Prés

Cité ouvrière Saint Frères à l'Étoile, dite cité Calmont

Adresse : 3-13 rue du, Docteur-Richard, ancienne rue du Pont

Cité ouvrière Saint Frères à l'Étoile, dite cité des Vingt-et-une

Adresse : 22-62 rue Jules-Verne

Cité ouvrière à L'Étoile, dite cité Beldame

Lieu-dit : Moulins-Bleus (les)

Adresse : 1-19 rue, Beldame, ancien chemin de l' Abbaye

Cité ouvrière à L'Étoile, dite cité des Castors

Adresse : 3-19 rue des Castors

Cités ouvrières Saint Frères à l'Étoile, dites cités Neuves

Adresse : 265-291 rue, Anthime-Gigaut, 293-321 rue Victor-Hugo

Chercheur de l'Inventaire du patrimoine - Région Hauts-de-France