Photographe au service régional de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

- patrimoine de la Reconstruction

- enquête thématique régionale, La première Reconstruction

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communauté de communes du Sud-Artois - Bapaume

-

Commune

Bapaume

-

Dénominationsville

Pourquoi Bapaume ?

La ville a été détruite à plus de 95% pendant la Première Guerre mondiale, entièrement reconstruite après le conflit, et à peine touchée par quelques obus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est visible aujourd’hui dans les parties présentes sur le PAEE (le centre-ville ancien, les anciennes fortifications et glacis ainsi que les faubourgs historiques) et fait l'objet de la présente étude, est donc presque intégralement ce qui est issu de la reconstruction.

L’étude de Bapaume s’inscrit également dans le cadre d’une étude régionale plus large et doit apporter des informations sur la reconstruction d’une petite ville rurale. La comparaison avec d’autres villes de taille équivalente déjà étudiées (par rapport aux typologies de bâtiment, à l’urbanisme, aux styles architecturaux) permettra de voir s’il y a des points communs entre les villes de la région présentant la même histoire.

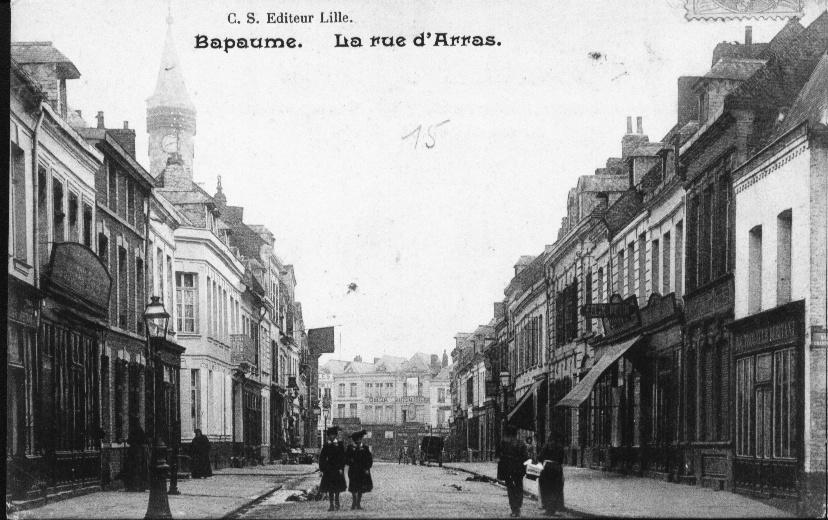

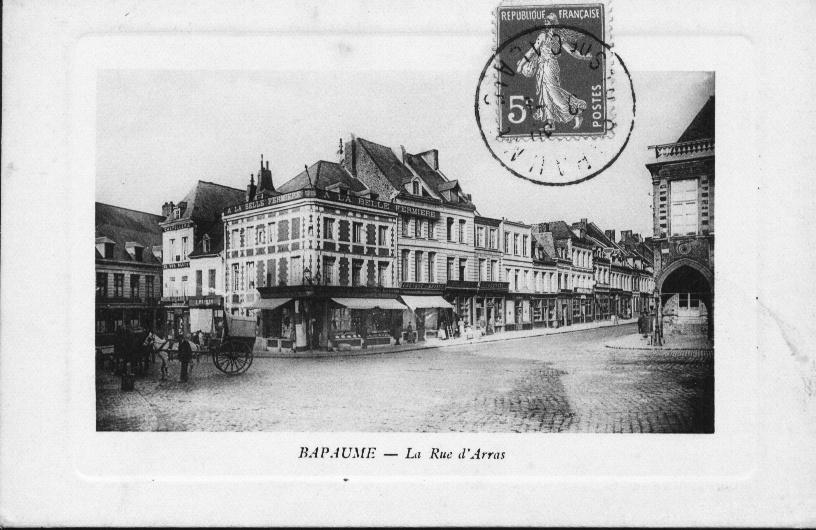

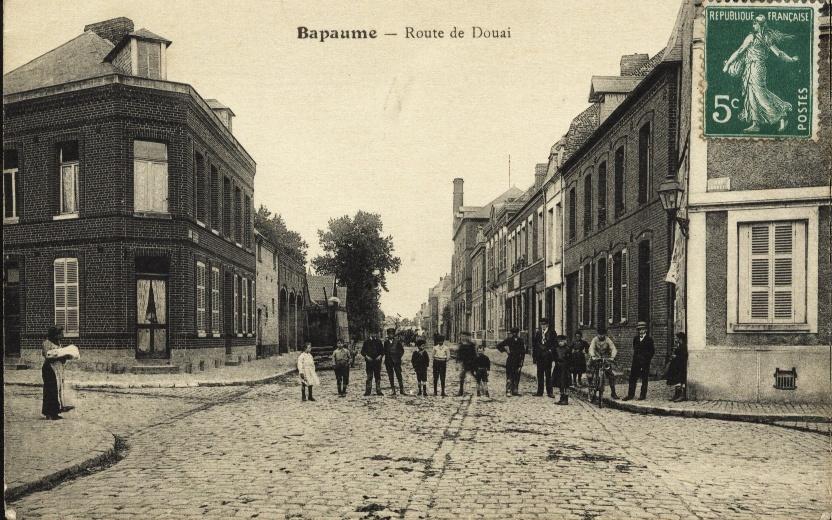

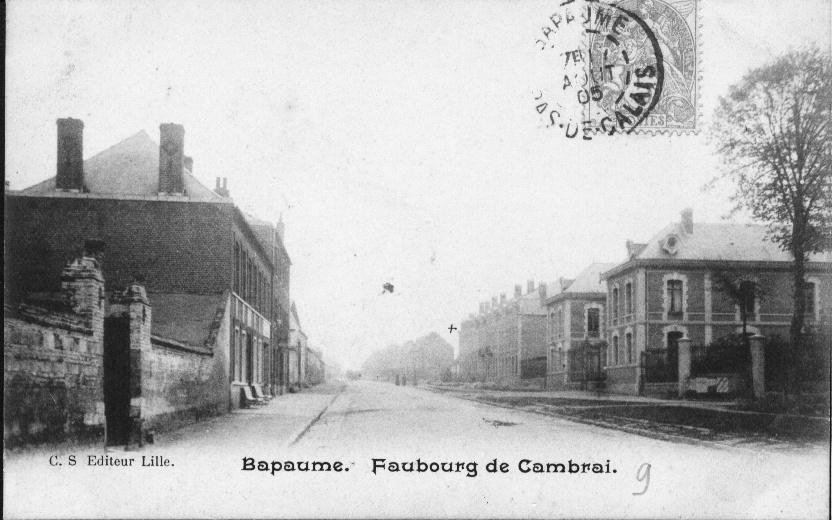

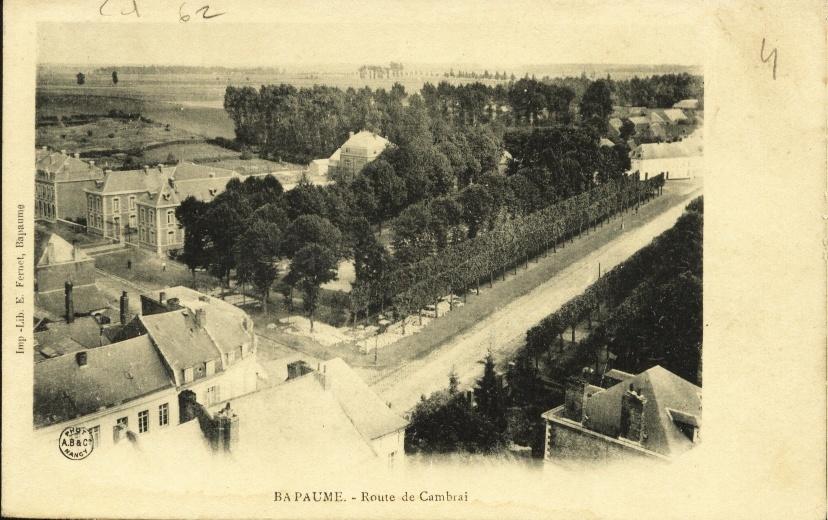

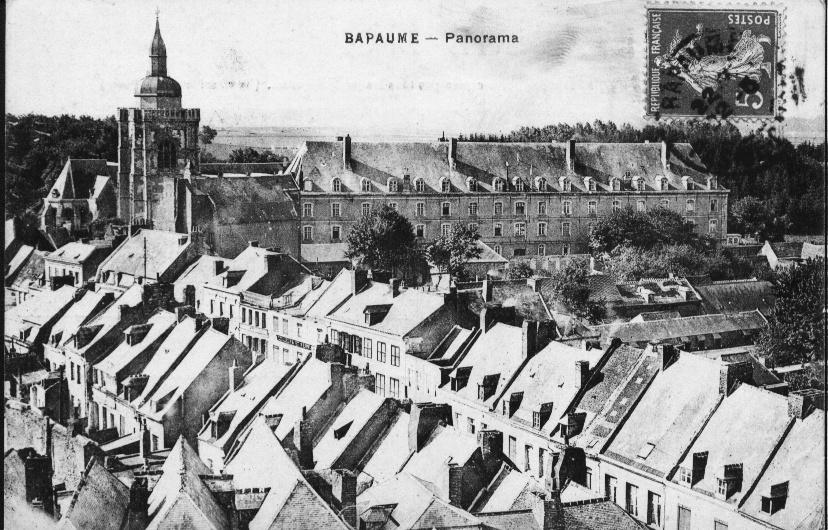

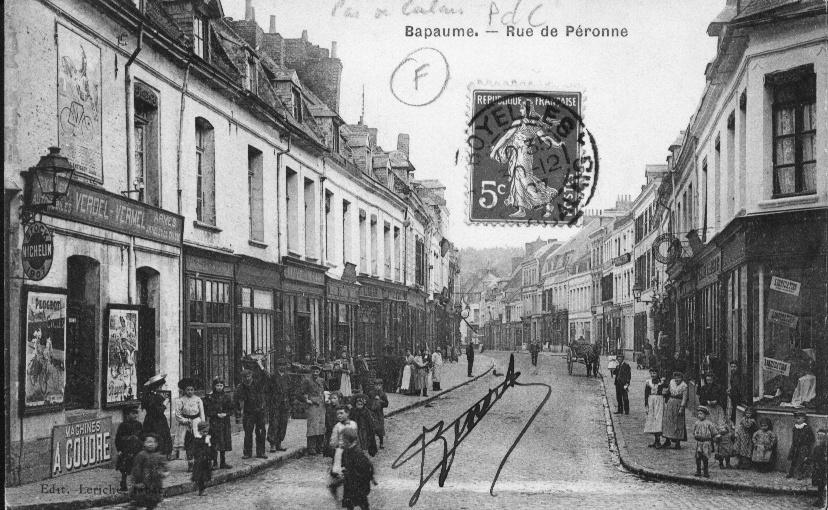

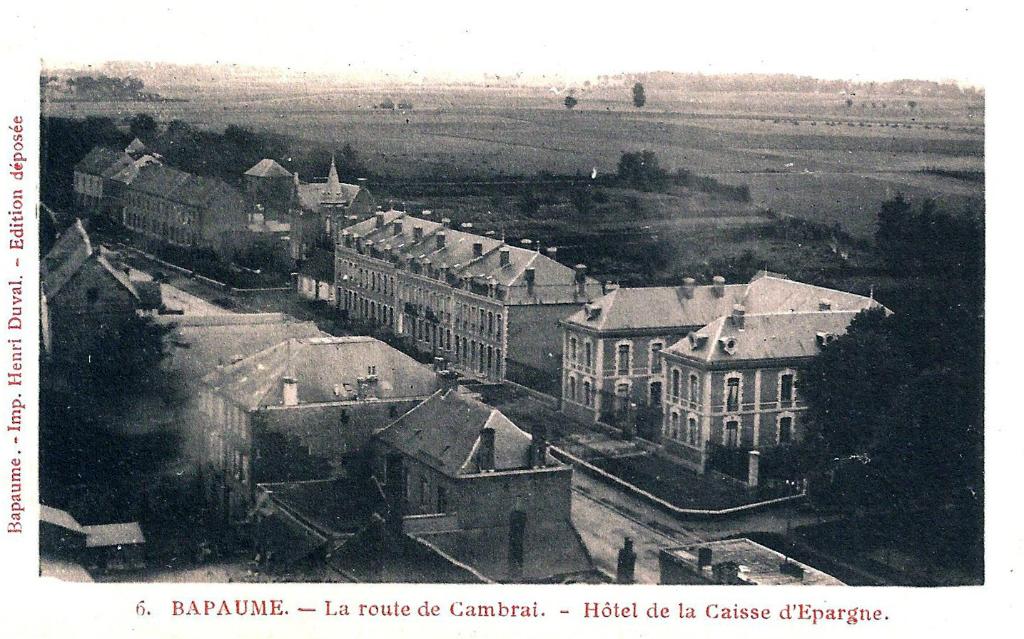

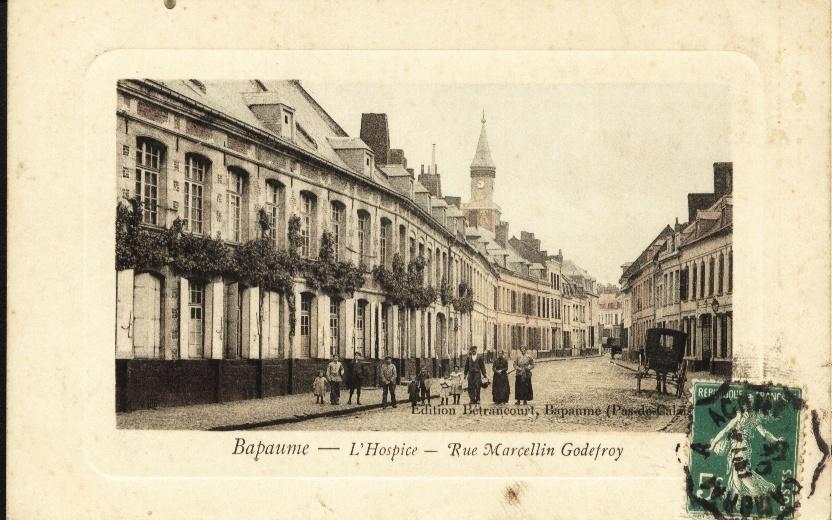

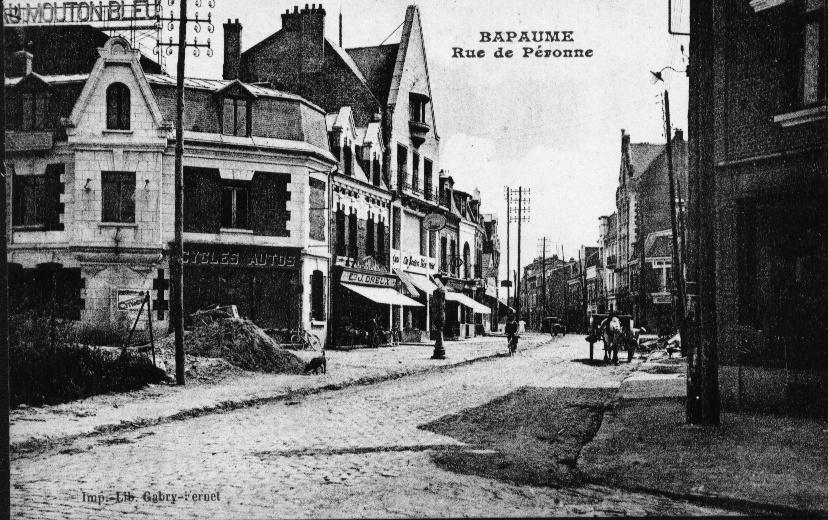

L'étude de Bapaume s'est construite en analysant ce qui est visible encore aujourd'hui sur le terrain et en le comparant avec ce qui était visible sur des cartes postales anciennes postérieures à la reconstruction (partie Description) et en établissant des données historiques statistiques (partie Historique) qui se sont appuyées sur le dépouillement de l'intégralité des dossiers de dommages de guerre conservés aux Archives Départementales du Pas de Calais (série 10R9). Ce dépouillement exhaustif a enfin permis d'attribuer avec certitude de nombreux édifices à leur architecte. Le dépouillement a été mené avec l'aide de l'association d'histoire locale Archéo, qui a également fourni les nombreuses cartes postales anciennes qui viennent illustrer les dossiers.

Plusieurs questions générales trouvent dans cette étude un début de réponse :

en termes d'urbanisme :

- l’urbanisme de la reconstruction répond aux mêmes besoins que celui issu d’une évolution historique lente : on retrouve les mêmes typologies de constructions avant-guerre et après-guerre : habitations-commerce, villas, maisons de ville, ateliers, fermes, banques... mais aussi orphelinat, écoles, hôpital, hôtel de ville, église, gendarmerie...

- la reconstruction a très peu modifié l'urbanisme d'avant-guerre. Les opportunités offertes par la loi Cornudet pour l’établissement d'un plan d’aménagement, d'élargissement et d'embellissement n'ont pas été saisies. C'est le cas dans beaucoup de petites villes reconstruites à la campagne. On n'y trouve pas d'exemple comme celui de Lens où un véritable PAEE a été mis en œuvre.

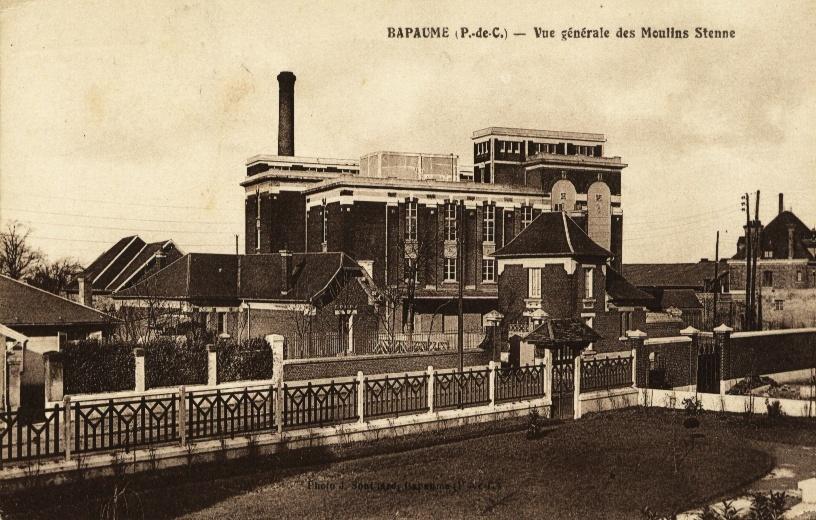

- la répartition des fonctions à l’échelle urbaine n'est pas modifiée par la reconstruction : au centre les fonctions de service (commerces, écoles, administration, église, orphelinat, espace public avec sa place ornée d'une statue) ; dans les rues adjacentes de petits ateliers, des maisons individuelles et de l'habitat locatif, et dans les anciens faubourgs et une partie des anciens glacis, de grosses maisons bourgeoises ou des villas, ainsi que des fermes et les rares usines reconstruites (scierie, minoterie, brasserie). Seule la fonction hospitalière, pour répondre aux nouveaux critères d'hygiène, a quitté le centre-ville pour s'installer sur les anciens glacis. La majorité de l'habitat locatif (maisons à plusieurs unités d'habitation et pas immeuble à logements), hormis les maisons à deux unités d’habitation, se situe dans les anciens faubourgs, en particulier celui de Péronne, ainsi que sur une partie des anciens glacis (rue de la République), c'est à dire des zones peu construites avant-guerre.

Quelques bâtiments ne sont pas reconstruits, comme l'école primaire supérieure, remplacée par un grand groupe scolaire construit sur la partie des anciens glacis proche du centre-ville, ou comme les usines dont l'activité était déjà en déclin avant-guerre (huileries et sucreries en particulier).

en termes de déroulement de la reconstruction :

- la part importante des veuves dans les propriétaires après-guerre (30%), bien que la typologie des bâtiments qu'elles font reconstruire ne diffère quasiment pas de celle des hommes.

- une ville qui commence à se relever seulement à partir de 1921, se reconstruit partout en même temps, et dont la reconstruction est achevée à 95% en 1930... L'inauguration de l'hôtel de ville en 1936 marque la fin officielle de la reconstruction.

- une kyrielle d'architectes (40), même si 45 % des reconstructions sont réalisées par le seul Eugène Bidard. Aucun architecte n'a construit un seul type de bâtiment, et tous sont intervenus dans toutes les rues de la ville : il n'y a donc pas eu de répartition des reconstructions en fonction d'une typologie ou d'un zonage urbain.

- le rôle important des coopératives de reconstruction qui, à elles trois, assurent 70 % de la reconstruction.

en termes d'architecture :

- des constructions presque exclusivement à front de rue et jointives.

- des matériaux de construction quasiment identiques quel que soit l'architecte.

- des maisons qui portent peu de décors et dont les formes répétitives et sans beaucoup d'originalité reprennent les modèles d'avant-guerre, peu de références régionalistes flamandes, quelques exemples de villas de style anglo-normand ou éclectique, quasiment pas de constructions Art Déco. Il s'agit donc, comme dans la plupart des villes reconstruites, d'une architecture dite "régionaliste" (utilisation de matériaux locaux, choix de formes et de décors que l'on pense issus de l'architecture vernaculaire).

- une amélioration générale de l'habitat (maisons plus lumineuses et mieux aérées, espaces intérieurs adaptés aux besoins...), du confort (chauffage central, électricité) et de l'hygiène (eau courante, sanitaires intérieurs).

L'étude a montré que la reconstruction de Bapaume est similaire à celle des autres villes de taille et de profil équivalents des zones sinistrées.

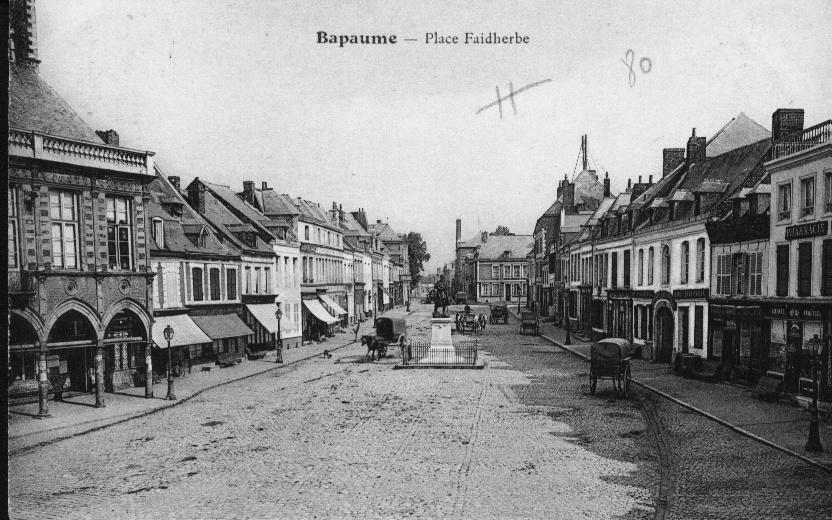

Au début de l'étude, en particulier à cause de la reprise presque à l'identique du parcellaire d'avant-guerre, d'une répartition similaire des fonctions à l'échelle urbaine, ou du manque de diversité et d'originalité du bâti, il semblait que la Reconstruction avait peu modifié la ville et que le discours enthousiaste prononcé par le maire Abel Guidet en 1936 à l'occasion des Fêtes de la Renaissance : "De nos ruines a jailli une cité nouvelle que reconnaissent à peine les habitants de 1914." (cité par Dégardin, La vie quotidienne de Bapaume pendant la première guerre mondiale, p. 349) était, justement, un peu trop enthousiaste. Mais après avoir achevé l'analyse détaillée de la reconstruction de Bapaume il faut convenir avec lui, et la comparaison des cartes postales anciennes avant-guerre et après guerre le confirme, que la ville a été modernisée, l'habitat amélioré et l'aspect du bâti profondément modifié. Et, si ce n'est pas une ville nouvelle, c'est en tout cas une ville renouvelée qui est sortie des décombres de la première guerre mondiale.

I - Situation géographique et économique à la veille de la Première Guerre mondiale

Bapaume est située à l'entrée de la plaine de l'Artois, à la jonction avec le plateau artésien, qui s'abaisse continument jusqu'à la plaine de l'Artois. Le point de jonction entre la fin du plateau et le début de la plaine est un passage privilégié entre l'Artois et la Picardie (et plus largement le bassin parisien), appelé "le seuil de Bapaume". Cette spécificité géologique explique l'implantation précoce dans cette zone où on a retrouvé des traces d'occupation remontant au Néolithique.

Le sol est constitué de craie recouverte d'argile à silex, puis de limon (mélange d'argile et de sable fin) appelé "terre à briques". C'est également un sol propice à l'exploitation agricole, qui s'y développe dès l'Antiquité. Il ne reste donc quasiment pas de milieux naturels conservés. A la veille de la première guerre mondiale, la moitié des actifs du canton vivent de l'agriculture.

Les villages de l'Artois sont généralement centrés, ceinturés de haies qui les séparent de champs en openfield. Dans ce territoire Bapaume, où aucune limite paysagère ne marque la séparation avec les champs alentour, fait donc figure d'exception. Ceci s'explique sans doute par la place congrue qu'y occupent les fermes par rapport aux activés urbaines réunies au chef-lieu de canton. Ainsi, le second employeur du canton est la Compagnie des chemins de fer du Nord, dont les activités sont concentrées à Bapaume. La ville accueille aussi les commerces de bouche et d'équipement et les artisans indispensables à la vie locale (boulanger, boucher, pharmacien, tailleur, ferronnier, chausseur, grainetier, estaminets et brasseries...) ainsi que l'administration et les services (mairie, gendarmerie, banque, écoles, hôpital...).

II - Histoire urbaine de Bapaume

Dans la quasi-totalité des villes, l’urbanisme garde la trace du passé historique. Cela est particulièrement vrai dans une région marquée par les conflits où les villes ont souvent eu une fonction militaire, ou à minima un rôle d’espace de protection pour la population, et où les équipements de défense (remparts, fossés, redoutes…) ont conditionné le développement urbain. Bapaume en est un parfait exemple.

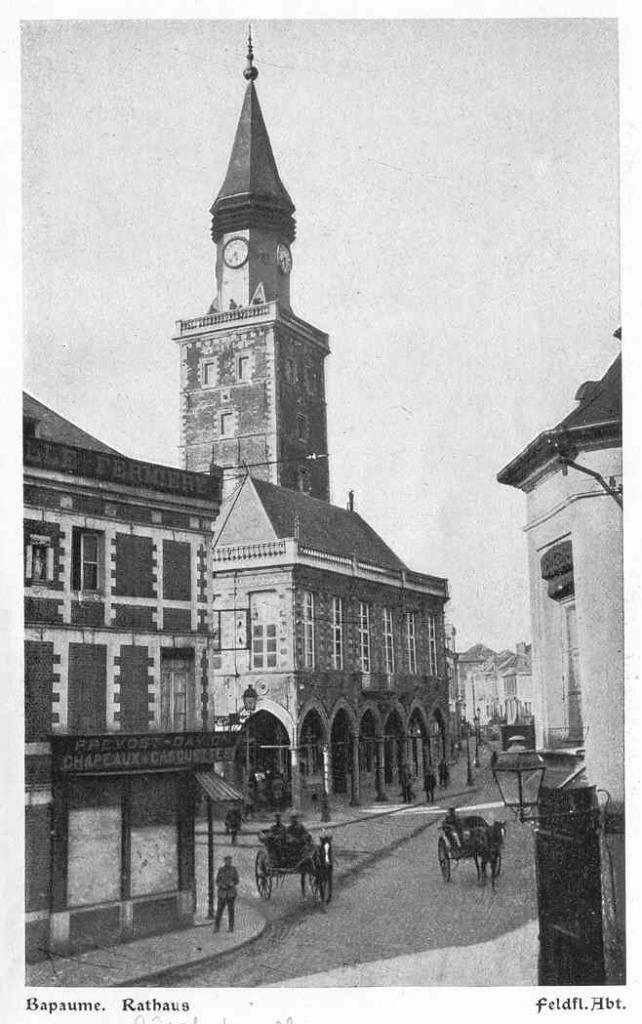

La ville, ou plutôt le hameau, existe depuis les Gaulois sur un site un peu éloigné de la ville actuelle, à proximité d’une source, dans un lieu appelé Franqueville. À la fin de la guerre des Gaules, ces grosses fermes sont complétées d’un oppidum romain protégeant "le seuil de Bapaume". Le noyau de la ville actuelle se constitue vers le 9e siècle, au nord-est du hameau initial, autour d’une motte castrale dont il reste une butte transformée en jardin public depuis le 19e siècle. Cette seconde installation militaire donne naissance à un château fort. C’est à son pied que la ville se développe à partir du 11e siècle. Elle ne vient pas enserrer le château mais s’installe à proximité du pont levis, qui constitue le seul point d’accès au château fort, devant les façades sud-est et sud-ouest. La première mention de la ville et du château fort se trouve dans un texte de 1155, période à laquelle le château et son enceinte sont reconstruits en pierre. Ce n’est qu’au milieu du 14e que la ville est à son tour enclose dans une enceinte. ELLe n’est raccordée à celle du château, qui a conservé son enceinte autonome, que quelques décennies plus tard. L’ensemble ville et château s’inscrit dans un quadrilatère dont le château constitue l’un des angles. Cela explique la forme ronde de la ville ancienne et la densité du tissu urbain du cœur de ville qui correspondent à l’ancienne ville close. À cette époque, on compte cinq portes dans l’enceinte de la ville, qui correspondent aux principaux axes reliant Bapaume aux villes alentour : Douai, Cambrai, Péronne, Amiens et Arras. À l’intérieur de l’enceinte, ces axes constituent les rues principales de la ville, accueillant, dès l’origine, commerces, artisans et hôtelleries. C’est à leur croisement qu’est établie la "grand place" qui accueille le beffroi et l’échevinage. Les architectures représentant le pouvoir civil bénéficient donc d’une grande visibilité. Elles restent dans des espaces distincts de ceux accueillant des fonctions religieuses. Malgré l’importance numérique des églises et chapelles (un peu moins d’une dizaine), aucune ne donne lieu au développement d’un espace urbain spécifique dont elle serait le pivot.

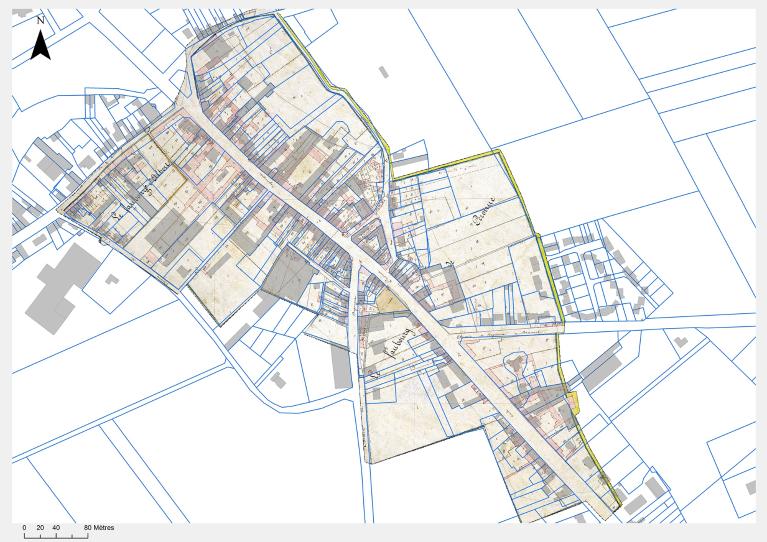

Les fortifications sont élargies et abaissées à la demande de Charles Quint. La forme de la ville et les tracés des rues anciennes ne sont pas modifiés. La réduction du nombre de portes de cinq à deux explique en revanche que seuls deux faubourgs (Arras et Péronne) se soient développés. La rue de Douai, qui ne sera de nouveau connectée au centre-ville qu'au 19e siècle, est la trace d'un faubourg dont le développement s'est interrompu pendant quatre siècles. Lors de ces travaux, le fossé autour du château a été comblé mais l’espace ainsi gagné ne semble pas avoir été investi par des constructions.

Les fortifications et les glacis sont agrandis à la demande de Vauban en 1709, sans que le nombre de portes soit modifié : "Les fortifications forment un trapèze de 480 mètres de diamètre et de 2 600 mètres de circonférence, revêtu de murs de briques, entouré d'un fossé sec de 30 mètres de larges et 9 mètres de profondeur environ" (Abbé Bédu). Ceci explique que les faubourgs d’Arras et de Péronne ne se soient pas développés directement à la sortie des portes, mais au-delà de la ceinture de bastions. Lors de ces travaux de modernisation des défenses de la ville l'église Notre-Dame, située près de la porte d'Arras et trop près des remparts, est détruite.

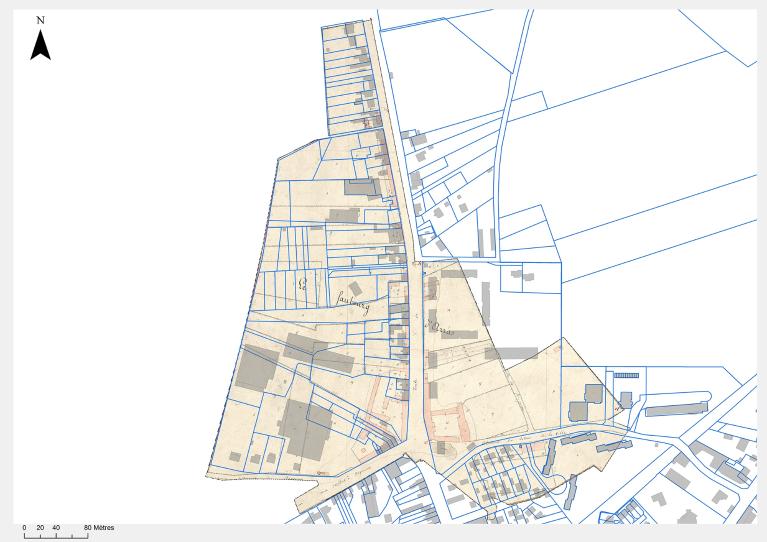

Les fortifications sont détruites en 1847 et 1848 après que la ville ait été déclassée. Cependant, en 1865, "leur remplacement par des boulevards n'est toujours pas achevé" (Abbé Bédu). Les anciens glacis et murailles offrent des espaces où commence à se développer la ville de la fin du 19e siècle, en particulier pour rejoindre les rues constituées par les deux anciens faubourgs : gare et usine à gaz vers le faubourg d’Arras, promenades, marché aux chevaux et jeu de paume vers le faubourg de Péronne… Mais ces terrains entre la muraille et les bastions constituent, aujourd’hui encore, des zones où le bâti est plus lâche. Les espaces gagnés sur les anciens remparts ne sont, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, que très ponctuellement occupés par des maisons et quelques équipements publics (caisse d’épargne et gendarmerie rue de la République). Ces espaces ont surtout été investis lors de la reconstruction après la première guerre mondiale.

L'abbé Bédu, historien local qui écrit en 1884, décrit ainsi sa ville "Les maisons sont généralement bien bâties ; les rues principales assez larges et garnies de trottoirs présentent un aspect agréable".

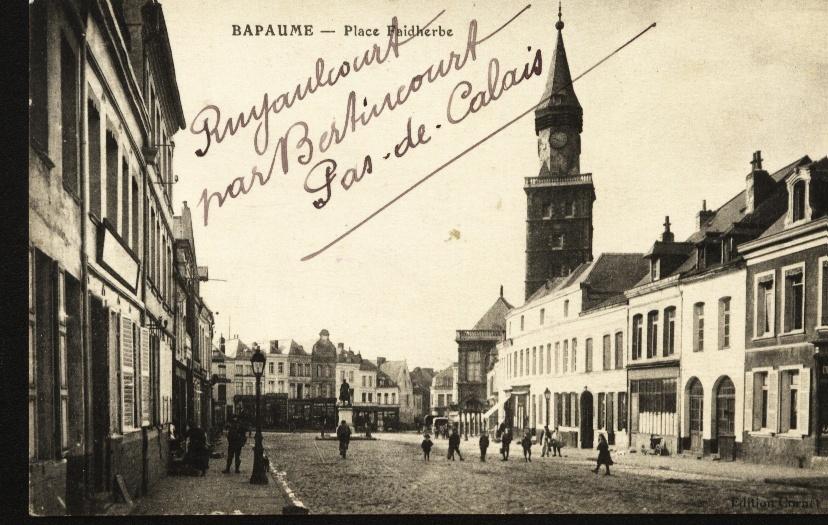

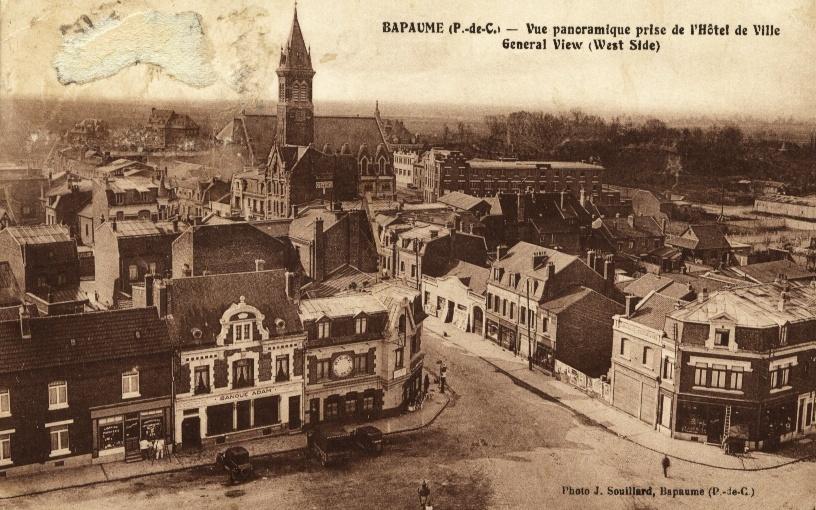

Sur une carte postale ancienne de la place Faidherbe, on aperçoit à l'arrière-plan sur la droite des cheminées d'usine. Il s'agit sans doute de celles de la minoterie Stenne située rue de Douai. Ceci apporte la preuve que toutes les fonctions urbaines sont juxtaposées les unes aux autres, sans zonage.

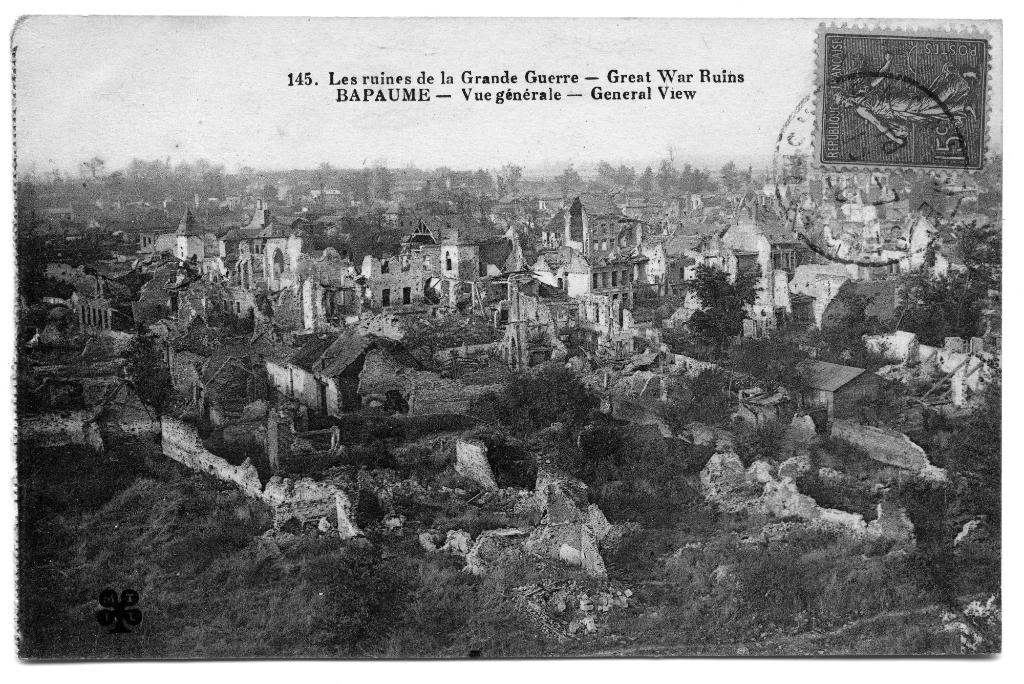

III - La Première Guerre mondiale : bilan des destructions

Pendant la première guerre, la ville n’est pas sur la ligne de front mais elle est détruite lors du recul sur la ligne Hindenbourg en 1917, puis lors des offensives de 1918 par les Alliés. À la fin de la guerre, il ne reste de la ville qu’un champ de ruines. Bapaume fait partie des 167 villes totalement détruites du Pas-de-Calais, et restera en zone rouge (c'est-à-dire interdite à l'agriculture ou à la reconstruction des villages) jusqu’en 1921. Dans son roman Le réveil des morts, Dorgelès décrit ces territoires comme un "pays aplati".

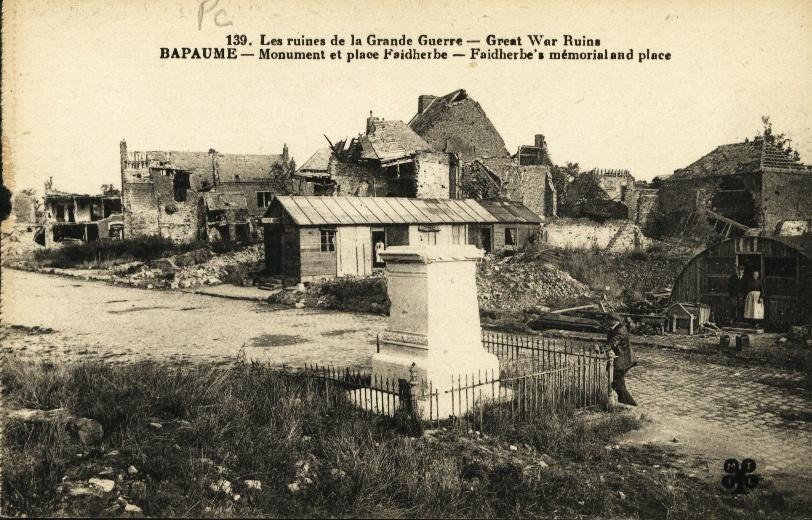

Les témoignages des premières personnes à revenir sur place sont édifiants. En avril 1917, le Bulletin des réfugiés du Pas-de-Calais, cité par Dégardin (Bapaume pendant la guerre, p. 297) publie le texte suivant : "Toutes les maisons d’Avesnes [les Bapaume] ont disparu. Il reste quelques petits bâtiments, écuries ou granges. Les entrées de Bapaume sont rendues difficiles par plusieurs immenses trous de mine (…). Il ne reste que deux petites habitations debout des faubourgs d’Amiens [actuelle rue des frères Davion] et d’Arras qui comptaient jadis plus de 60 maisons. Toutes les habitations du côté sud de la rue d’Arras sont anéanties au ras du sol, détruites par les bombardements ou par les mines. Du côté nord, quelques maisons sans toiture aux murs éventrés par les obus sont encore debout. Sur la grande place, on ne voit plus que le socle du monument élevé au vaillant général Faidherbe, vainqueur de 1871. Les barbares ont enlevé la statue et les grilles qui la protégeaient. Du magnifique beffroi (…) et de l’hôtel de ville, on ne saurait reconnaître l’emplacement sans quelques points de repères. L’explosion du 25 mars (…) a couvert la place des décombres de l’édifice. Toutes les maisons particulières de la place ont été écrasées par les bombardements ou incendiées volontairement. Il reste cependant trois ou quatre façades. La rue de Douai, le prolongement de la place, a subi le même sort. Tous les établissements industriels, moulin à farine, scierie, malterie, magasin aux grains, ateliers de construction, sont anéantis et au ras du sol. La rue Gambetta a subi un peu moins de dégradations. Toutes les maisons sans exception sont cependant trouées par des obus, la plupart des toits sont déplacés par suite de l’explosion des mines placées dans les caves et les appartements. La rue des Récollets [actuelle rue J.B.-Lequette] a été entièrement détruite à la suite d’une explosion pendant l’occupation de Bapaume par les troupes britanniques. Les quelques maisons qui restent des faubourgs de Péronne et d’Albert [actuelle rue du Maréchal Leclerc] sont à l’état de ruines, seules se dressent encore cinq ou six façades trouées par les obus. Il en est de même des rues du Presbytère et de l’Église, ainsi que la rue de Péronne, la plus commerçante de la ville. Le quartier ouvrier qui occupait un assez vaste emplacement est complètement détruit. Quelques habitations de la rue de Douai sont réparables mais la plupart sont rasées. Les toits et les plafonds de la vieille église, d’un cachet si original, se sont effondrés. Le clocher […] est tombé. Spectacle lugubre que ces ruines […]. Notre promenade publique n’a pas été plus épargnée que les monuments : les arbres qui entouraient le jeu de paume ont été sciés à un mètre du sol. […] Les bandits [c'est-à-dire les allemands] ont volé tous les mobiliers qu’ils ont envoyés en Allemagne. Il ne reste plus aucun objet dans la ville. On ne trouverait nulle part une assiette, un verre…, tous les robinets, tuyaux, conduites d’eau ont été démontés, les usines ont été vidées complètement… Telle est l’œuvre de destruction systématique à laquelle se sont livrés les allemands dans une ville sans défense."

Un autre témoignage est dû à Pierre Le Verdier, conseiller général de la Seine Inférieure, dans le compte-rendu de la mission qu’il réalise pour le gouvernement dans les zones libérées après la seconde bataille de la Somme : "Nous entrons dans Bapaume. La ville n’existe plus, tout est à bas, à l’exception de quelques pans de murs. C’est la destruction intégrale. […] Des monceaux de décombres ont pris la place des maisons, des usines, des bâtiments. Les chaussées, déblayées par nos soldats, s’allongent entre des files de murs calcinés, de façades éventrées, de montagnes de matériaux."

Le dernier témoignage, cité par Dégardin (ouvrage cité, p. 317) en date de septembre 1918 est celui d’un des deux gendarmes envoyés pour préparer le retour de la population civile : "Me voilà encore une fois installé au milieu des ruines. Cette fois on peut les appeler ruines car il ne reste plus rien d’habitable. Nous sommes encore installés chez M. Bouchez-Vasseur [rue de la république]. Nous avons installé un abri contre un mur et vivons en partie dans les caves, mais il en reste très peu qui ne soient pas crevées. Ça sent très mauvais. Nous avons pour voisins une quantité de rats. De notre maison il ne reste que le terrain, mais très démantibulé."

Les gendarmes sont bientôt suivis par un ingénieur des Ponts et Chaussée chargé d’organiser la remise en état du réseau routier et l’approvisionnement en eau. La statistique du département du Pas-de-Calais des années 1920 à 1930, ainsi que les recensements de population de 1921 à 1931 (AD Pas-de-Calais, M 4285, M4309 et M 4346) permettent de retracer le repeuplement de la ville. Les premiers habitants reviennent dès décembre 1918. En novembre 1919, 600 personnes sont revenues. Elles sont 2 100 en 1923, et en 1930 on a retrouvé la population d’avant-guerre (soit environ 3 000 habitants). Mais c’est une population qui compte beaucoup d’enfants : la population est équivalente mais le nombre d’électeurs (c'est à dire uniquement les hommes puisque les femmes ne voteront pas avant 1945) est inférieur d’environ 100, ce que confirme l’augmentation du nombre de sages-femmes installées à Bapaume (elles sont 4 en 1930 alors qu’elles n’étaient que 2 en 1914).

Les descriptions des destructions trouvent leur traduction dans les dossiers de dommage de guerre. En effet, le devis descriptif joint à chaque dossier indique souvent l'état du bien à la fin de la guerre et qualifie le type de travaux à effectuer. Ainsi, sur les 408 dossiers de particuliers de la ville de Bapaume conservés aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, 71% font mention d'un bien totalement détruit, 7% d'un bien partiellement détruit et seules 1% des reconstructions se font sur un terrain nu. L'écrasante majorité des travaux (75%) consiste, selon la formule figurant sur les marchés, en une "réédification de l’immeuble totalement détruit", ce qui est logique puisque l'attribution du dommage de guerre est subordonnée à la construction d'un bâtiment de même fonction et de taille équivalente. Malgré tout, 12% des constructions sont des créations, bénéficiant de dommages de guerre car elles remplacent un bien détruit et contribuent à la renaissance de la ville (habitat locatif, commerces...). Les réparations comme les transformations de bâtiments encore debout ne concernent que 1% des projets.

En octobre 1919, la ville est décorée de la croix de chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République Raymond Poincaré, qui vient remettre la décoration à la ville en décembre de la même année. Pour les mêmes raisons de courage et de résistance à l'ennemi, elle reçoit également la croix de guerre en août 1929.

IV - Avant la reconstruction

1 - Les habitats provisoires

Comme partout, les premiers habitants à revenir commencent par s’installer dans les ruines, construisant des abris temporaires avec les matériaux récupérés dans les décombres, en même temps qu'ils déblayent les rues. Comme le montrent les cartes postales anciennes, les premiers baraquements provisoires (Adrian, Essen, baraquements rachetés aux Anglais qui quittent leurs camps…) sont installés à partir du printemps 1919 sur les zones où il y a peu de décombres à déblayer (c'est-à-dire les zones peu construites avant-guerre) : sur la place centrale de Bapaume (place Faidherbe) et sur les Promenades, ancienne zone de glacis. C’est aussi là que s’installent les équipements publics provisoires : mairie, poste, commission cantonale… Tous les propriétaires sont confrontés aux mêmes difficultés : pénurie car les usines locales sont également en ruine et que tout le monde a besoin en même temps des mêmes matériaux, coût et difficultés d'acheminement des matériaux puisque routes et chemin de fer ont également été détruits, manque de main d’œuvre, rareté des baraquements préfabriqués... Les maisons provisoires sont installées sur les parcelles où seront reconstruites les habitations définitives. Elles ne peuvent donc pas en occuper toute la surface et doivent être positionnées de manière à ne pas gêner les travaux de reconstruction définitifs. Ce qui différencie un bâtiment provisoire d'un bâtiment définitif est la pérennité des matériaux de couverture et de fermeture des baies, et non pas ceux servant à l'élévation. Certaines de ces constructions provisoires offrent ainsi des murs en briques, mais une couverture en carton bitumé et des fenêtres fermées par du papier huilé... elles peuvent ensuite, en fonction de la disponibilité de matériaux "normaux" devenir des bâtiments définitifs. Les derniers baraquements disparaissent en 1929.

Sur les 408 dossiers de dommage de guerre, seuls six concernent des habitats provisoires. Ce chiffre n'est pas surprenant car une partie du montant des dommages de guerre était attribuée à la construction de l'habitat provisoire et venait donc en déduction du montant disponible pour la reconstruction définitive. Toutes les demandes sont faites en 1920 et soldées l'année suivante. Une de ces construction est intitulée "habitat provisoire pour maison d'habitation sommaire" (Bédu, faubourg de Péronne, 1OR9/6, dossier n° 88), une autre "abri provisoire trois pièces" pour un montant de 2 800 francs (Laguilliez, rue d'Arras, 10R9/33, dossier n° 469). Les autres sont des abris construits directement par le propriétaire avec des matériaux de récupération et non des abris préfabriqués. Ils sont donc moins coûteux, et les dommages de guerre consistent alors surtout en avances de matériaux de construction. Ils sont majoritairement le fait d'artisans et associent pièces à vivre et atelier. Ainsi, M. Marlière s'est construit, rue d'Arras, un abri provisoire de 3 pièces et un atelier de menuiserie pour la somme de 4 000 francs (10R9/33, dossier n° 472).

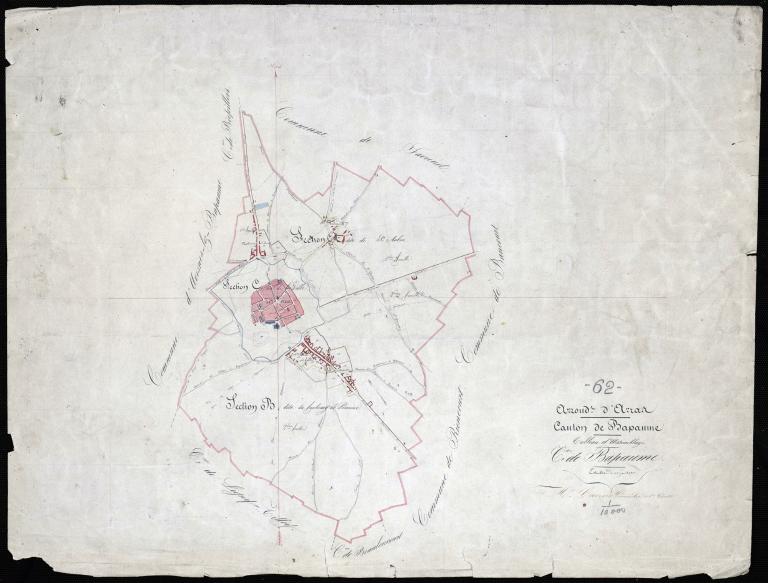

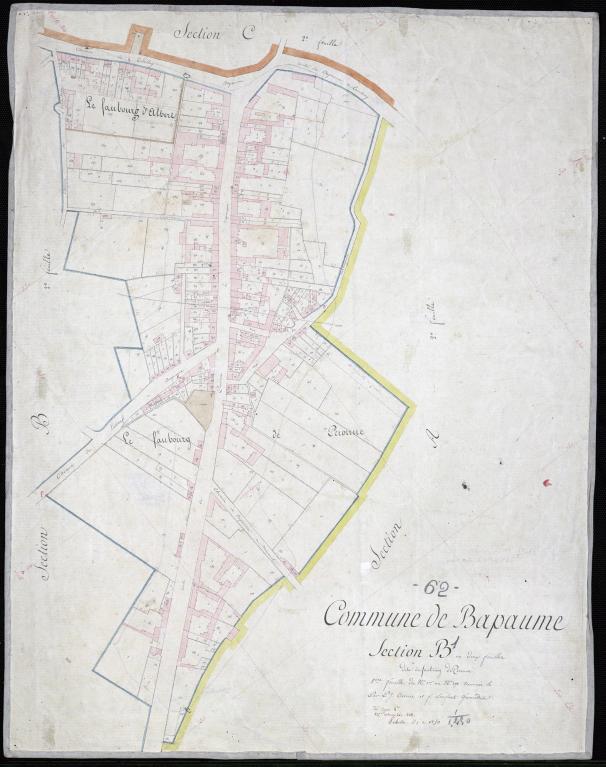

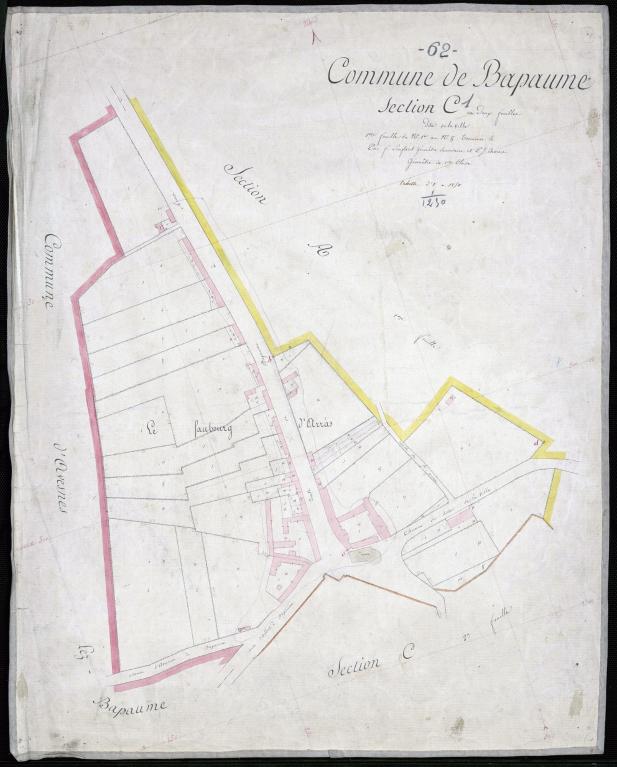

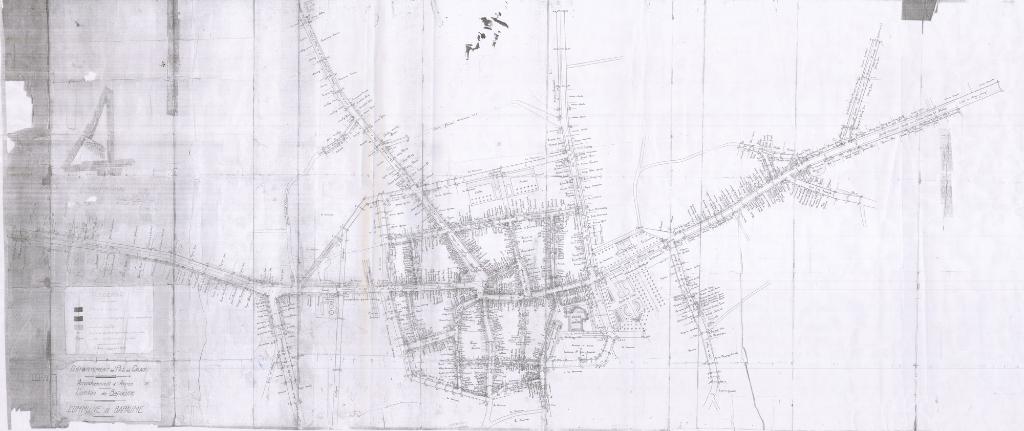

2 - Rétablir le cadastre

La première étape est la reconstitution du cadastre, prise en charge par l’État. Heureusement, les copies des cadastres conservées à la préfecture d'Arras avaient été transférées à Boulogne au début de la guerre et ont donc pu être utilisées pour rétablir rapidement le parcellaire de la commune. Malgré les difficultés liées au déblaiement des ruines, il semble que ce travail soit achevé dès la mi-1919.

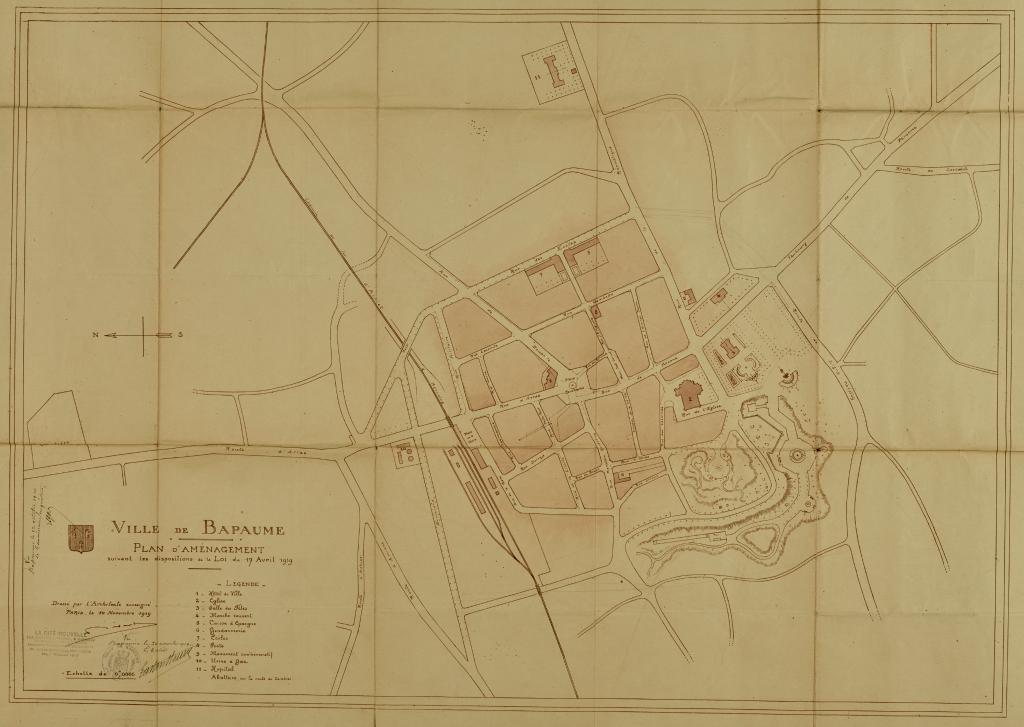

3 - Établir un Plan d’Aménagement d'Extension et d’Embellissement (PAEE)

Vient ensuite l'établissement d'un Plan d'Aménagement d'Extension et d'Embellissement imposé par la loi Cornudet (voir annexe "La loi Cornudet et la Reconstruction"). Ce document d'urbanisme est obligatoire depuis mars 1919 pour les communes de plus de 10 000 habitants, les communes sinistrées, celles pittoresques ou en expansion rapide. Bapaume est donc concernée au premier chef. L’établissement du plan, financé par l’État, est de la responsabilité des communes qui doivent en définir les grandes orientations et le faire établir par un architecte. Ces plans doivent prendre en compte le tracé de la voirie, les alignements, les espaces verts ou ceux dédiés aux monuments et aux édifices publics, ou la nature des constructions en fonction des zones (en particulier pour les lotissements). Cependant, n'étant assortis d'aucune contrainte en cas de non réalisation, ils ont eu peu de succès. De plus, l'article 2 de la circulaire d'application de la loi, pour ne pas freiner la reconstruction, autorise les communes détruites à se limiter à une étude d'urbanisme sommaire accompagnée d'un plan d’alignement et de nivellement.

Le projet de PAEE est achevé dès octobre 1919. Il est adopté en conseil municipal le 13 novembre, d'après le plan établi par Bidard. Le plan et la délibération du conseil municipal sont conservés aux AD Pas-de-Calais (20631/2) et permettent de savoir avec précision le contenu du PAEE :

- à l'emplacement du carrefour des rues d'Arras et de Péronne : création d'une place permettant un dégagement pour la circulation

- alignement et élargissement des rues d'Arras et de Péronne à 14 métres

- alignement et élargissement des autres rues à 8 m, et en particulier celles de la rue militaire pour faciliter l'accès à la gare

- élargissement de l'extrémité de la place Sadi-Carnot

- prolongement de plusieurs rues pour créer des jonctions entre les rues existantes : rue Jean-Baptiste-Lequette jusqu'à la rue des écoles, Impasse de la clef d'or (actuelle rue Emile-delot) jusqu'à la rue d'ozias, rue de la liberté jusqu'à la rue Félix-Faure, rue Derroja jusqu'à la rue Marcellin-Gaudefroy

- suppression de la rue allant de la place Faidherbe au croisement des rues Derroja, Félix-Faure et de la liberté qui est remplacée par un bloc d'immeubles

- dégagement de l'église par la suppression des ruines de l'école primaire supérieure "inutilisables"

- reconstruction de l'hôtel de ville, de l'église et de la Caisse d’Épargne à leur emplacement d'avant-guerre

- à l'entrée des promenades, édification d'une salle des fêtes et de réunion (côté ouest) et d'un marché couvert (côté est)

- construction d'un groupe scolaire sur des terrains appartenant à la commune rue des écoles

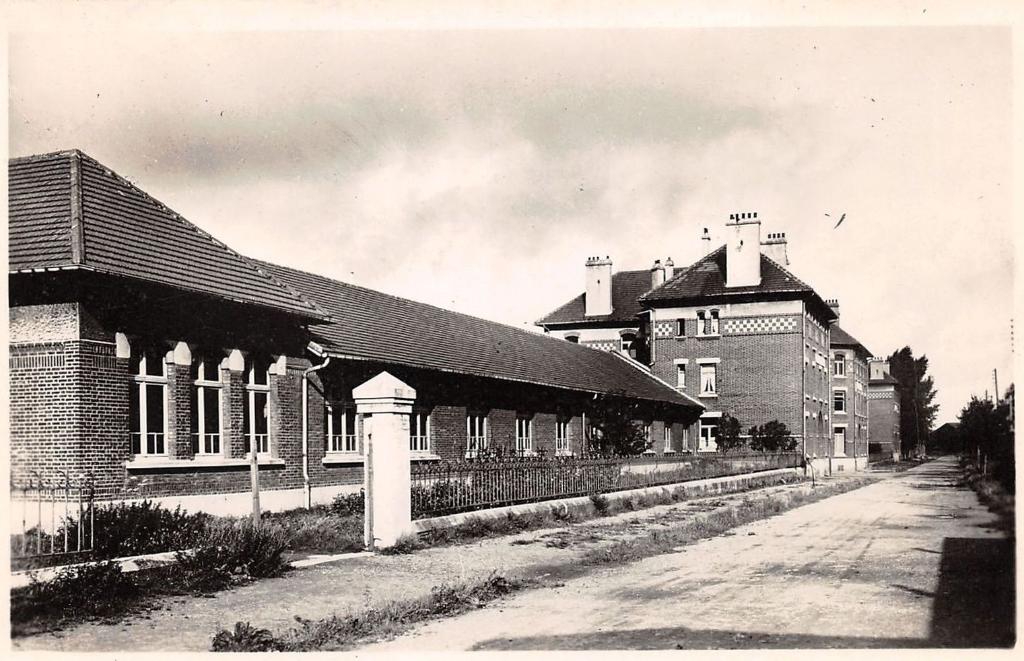

- construction de l'hôpital rue de la République sur des terrains appartenant aux Hospices de Bapaume

- reconstruction de la gendarmerie au bas de la rue Marcellin-Gaudefroy sur des terrains municipaux

- reconstruction de l'Hôtel des Postes et Télégraphe dans les jardins de l'Hospice à l'angle des rues Jean-Baptiste-Lequette et Gambetta

- élévation sur les Promenades d'un "monument commémoratif aux morts de la patrie"

- pans coupés pour tous les immeubles situés aux jonctions de rue. Cette caractéristique doit faciliter la circulation des véhicules automobiles que l'on pressent être de plus en plus nombreux : en coupant les immeubles aux carrefours on améliore la visibilité, ce qui est utile lorsque l'on circule dans un véhicule plus rapide qu'une voiture hippomobile.

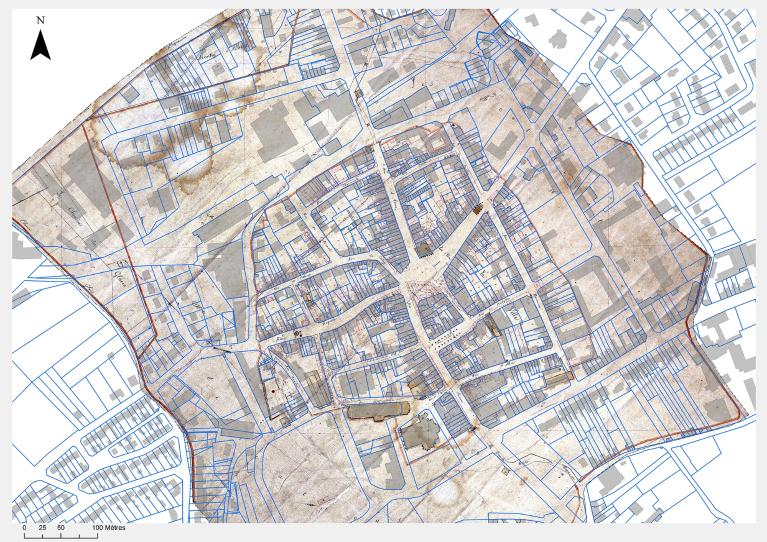

L’association d'histoire locale de Bapaume conserve la copie d'un plan, ni signé ni daté, où figurent les parcelles cadastrales avec les noms des propriétaires, ce qui est caractéristique d'un plan d’alignement. Il pourrait être un document de mise en œuvre : certaines propositions validées par le conseil municipal y sont visibles, comme la création des nouvelles rues, la création d'une véritable place Faidherbe, l'élargissement et l'alignement des rues, le dégagement autour de l'église, la salle des fêtes et le marché couvert à l'entrée des Promenades et la poste à l'angle des rues Lequette et Gambetta, le groupe scolaire... D'autres éléments n'y figurent cependant pas : le monument aux morts, le prolongement de la rue Derroja jusqu'à la rue Marcellin-Gaudefroy, la nouvelle rue Félix-Faure perpendiculaire à celle d'Arras... or ce plan est plus proche de ce qui a été réalisé que celui conservé aux archives départementales, même si certaines choses qui y figurent n'ont jamais été construites comme la salle des fêtes et le marché couvert, ou que d'autres ont été construites à un emplacement différent comme la gendarmerie (édifiée rue de la République par le département) ou la poste (située au milieu de la rue Lequette). Sur ce plan, la rue Félix-Faure a conservé son ancien tracé et la rue Derroja n'a pas été prolongée... ce qui correspond à l'état actuel du cadastre.

En juin 1920, l'ingénieur des Ponts et Chaussée rend son avis (AD Pas-de-Calais, 2O631/2). Après avoir précisé que la ville est totalement détruite, il indique qu'il n'y a pas lieu pour la ville de prévoir un plan d'extension car elle aura déjà du mal à reconstituer une population qui était en diminution à la veille de la guerre. Il met en avant la création "d'une place publique qui donne un champ visuel libre" grâce à la jonction des rues d’Arras et de Péronne, la mise en place des pans coupés à chaque jonction de rue. Il rapporte aussi, ce qui ne figure nulle part ailleurs, qu'un terrain de sport est prévu en face du groupe scolaire et que trois abreuvoirs municipaux (sur les quatre existants avant-guerre) seront reconstruits faubourgs d'Arras et de Péronne et rue de Douai. Il conclut que "l'amélioration à introduire concernant l'hygiène, le caractère local de l'habitat et le remembrement parcellaire ne rentrent pas dans le cadre du plan proposé. Mais [que] le présent projet ne peut que faciliter leur réalisation dans l'avenir." L'avis favorable de la commission sanitaire qui trouve le "projet bien étudié" est rendu le 10 septembre 1920. L'enquête publique peut enfin avoir lieu. Elle se tient du 27 septembre au 14 octobre 1920.

La présentation du nouveau plan d'alignement suscite de nombreuses réactions (AD Pas-de-Calais, 2O631/2). Cependant, les 23 courriers de mécontents reçus pendant les trois jours clôturant l'enquête publique émanent surtout de notables, partiellement ou totalement expropriées, qui craignent pour la reprise de leur activité économique : commerçants et artisans des places Faidherbe et Sadi-Carnot et de la rue de Péronne "qui n'entendent pas être dépossédés des maisons de commerce qu'ils occupaient avant la guerre ni que leur soient imposés de nouveaux emplacements (...) et n'admettent pas que des bapalmois soient jetés à la rue et forcés de chercher une situation nouvelle ou amenés à quitter leur ville natale", propriétaires de bien locatif "qui étaient en centre ville et toujours loués" (M. Viérin)... Monsieur Verdel, place Faidherbe, conclut même son courrier par cette phrase "Serait-il possible que des français pensent à nous enlever le peu que nous a laissé l'ennemi ?".

Si la majorité de la population accepte les propositions portées par la municipalité, le refus du changement apparait très clairement dans un article publié par le journal Le Matin en 20 mars 1921 et intitulé Les lenteurs de la reconstruction à Bapaume : De la difficulté de concilier les intérêts particuliers et l'intérêt général (article reproduit intégralement en annexe) :

"Monsieur Le maire dit "Reconstruisons Bapaume sur son ancien emplacement, mais [...] agrandissons les places, élargissons les rues, dressons un plan d'alignement nouveau, qui donnera aux habitations des riverains, et partant à la commune tout entière, une plus-value certaine". Ce plan fut dressé. [...] On ne peut, vous le concevez, ni agrandir une place ni percer une rue sans procéder à certaines expropriations. Un commerçant s'inquiète : "Si j'ai bien compris, monsieur le maire, dans votre nouveau plan il n'y a point de place pour mon ancienne boutique ? [Aller s'établir] ailleurs, ce n'est point la même chose. Vous pourriez me donner quatre fois plus de terrain que ça ne vaudra point pour moi le petit coin de rue ou avant la guerre, je faisais de si bonnes affaires". [...] Au cours de ma visite à Bapaume j'ai entendu souvent ce refrain. Qu'on me reconstruise ce que j'avais avant la guerre, je n'en demande pas davantage. Et, de fait, devant les lenteurs administratives, il est normal, il est humain qu'une certaine méfiance se manifeste parmi les sinistrés pour les nouveaux projets de reconstruction, si séduisants soient-ils. La plupart n'y voient qu'une source nouvelle de retards. Il y a des idées dont le succès dépend de la rapidité de leur réalisation. Celle-là est du nombre."

Le 5 novembre 1920, le conseil municipal refuse d'intégrer au PAEE la demande de l'ingénieur des Ponts et Chaussées d'augmenter encore l'élargissement des rues et la portée des pans coupés car cela couterait trop cher en expropriation. Le 20 du même mois, le conseil municipal adopte par 9 voix sur 10, le "plan général de reconstitution" établi par Bidard. En avril 1921, l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées approuve le dernier projet "qu'il y a lieu d'adopter tel qu'il a été présenté [car] il offre de grandes améliorations sur l'ancien plan". Son approbation est suivie le 10 septembre 1921 par l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement et d'extension des villes et villages. L'adoption définitive du PAEE par le conseil municipal a lieu le 27 décembre 1921, qui souligne lors de sa séance du 13 février 1922 (AD Pas-de-Calais, 2O631/4) que "Si tous les alignements proposés par les services départementaux n'ont pas été maintenus, c'est grâce à Monsieur Bidard qui avec une inlassable activité est parvenu à sauvegarder une partie de la place Faidherbe et a obtenu des pans coupés moindres. [La ville le remercie pour] le dévouement et l'activité qu'il a déployés et déploie toujours en faveur de Bapaume." L'adoption par le conseil municipal du PAEE permet aux habitants d'entreprendre la reconstruction définitive de leur bien. La reconnaissance d'utilité publique est prononcée le 13 avril 1922.

Le budget prévisionnel établi par la ville pour la mise en œuvre du PAEE était de 529 000 francs pour les travaux de voiries (arasement ou enlèvement des parties d'immeubles concernées par l'expropriation, nivellement, empierrement préparatoire "en briquaillons", terrassement, installation de pavage neuf "provenant des carrière de Saint-Eloi"et de trottoirs avec bordures en pierre issues des mêmes carrières) et 340 000 francs pour couvrir le coût des expropriations financées à 30% par la ville (AD Pas-de-Calais, 2O931/2). L'analyse du récapitulatif des dépenses liées aux expropriations (AD Pas-de-Calais, 2O631/1) montre que 270 parcelles ont été touchées par des expropriations, pour un montant final de 439 000 francs.

Ainsi, la superposition du cadastre actuel, issu de la reconstruction, avec le cadastre napoléonien montre que, hormis dans les zones légèrement modifiées (rues élargies et création ou agrandissement des places), on a repris le parcellaire d’avant-guerre. La volonté de se réinstaller rapidement et dans des conditions similaires à celles d'avant-guerre a eu raison de la volonté politique de réaliser un PAEE novateur ! En cela, Bapaume n'est guère différente des autres villes du département. Selon les chiffres du bilan préfectoral de 1927, seules huit communes ont établi un PAEE, alors que 170 d'entre elles auraient dû le faire...

V - Comment Bapaume s'est-elle reconstruite ?

1 - Le rythme de la reconstruction

La reconstruction effective ne commence réellement que vers 1920.

En 1921, le recensement de population (AD Pas-de-Calais, M 4285) indique que 90 ouvriers temporaires célibataires sont présents à Bapaume. Beaucoup sont étrangers (environ 24 algériens/tunisiens/marocains, onze belges, quatre italiens, un roumain et un espagnol) et la plupart des français viennent de régions épargnées par le conflit. Logés sous tente rue des frères Davion ou dans un hôtel rue Marcellin Gaudefroy en fonction de l'entreprise de travaux pour laquelle ils travaillent, ils sont là comme cantonniers, terrassiers, maçons, couvreurs, plâtriers, mécaniciens, électriciens ou manœuvres, c'est à dire des métiers nécessaires à la reconstruction. On compte aussi onze personnes relevant du service de la motoculture (service de l’État travaillant à la remise en état des sols) : chauffeur de tracteurs, paysans, ainsi que deux démineurs travaillant au service d’État du "désobuage".

En 1922, dans le numéro VII de sa série spéciale consacrée aux régions libérées, Le Monde Illustré commente ainsi la reconstruction de la ville : "Depuis la victoire, avec une incroyable ténacité et énergie, modestement, sans bruit, il [le maire] travaille au relèvement de sa ville natale, complètement détruite. Distribution d'eau potable, hôpital-hospice, poste, éclairage, écoles, voirie, plan d'alignement... tout enfin est en marche ou à l'étude. La coopérative de reconstruction qui est son œuvre fonctionne très bien déjà (...). Bapaume l'héroïque, Bapaume la mutilée, Bapaume la glorieuse qui porte sur ses armoiries la croix d'honneur, va revivre, grâce à la ténacité et au courage de ses habitants, race laborieuse, honnête et patriote".

Il est aisé de déterminer la date où les propriétaires commencent leurs travaux car elle figure dans le dossier remis à la commission cantonale pour établir le montant des dommages de guerre. Il est en revanche très difficile de déterminer la date de fin des chantiers. En effet, seuls 20% des dossiers contiennent un procès-verbal de réception de travaux. De plus, le délai entre la réception des travaux et la clôture administrative du dossier variant de quelques mois à 6 ans, il est impossible de déterminer une date d’achèvement du chantier en s'appuyant sur la date de la clôture administrative. L'étude statistique des 20% de dossiers datés permet cependant de donner les grandes tendances. Le délai moyen de construction d'une maison ou d'une habitation-commerce est de un à deux ans. Plus la date de démarrage des travaux est proche de la fin de la guerre et plus ce délai est long : les chantiers commencés en 1921 s'achèvent environ 5 ans plus tard, tandis que ceux mis en œuvre entre 1922 et 1924 ne durent déjà plus que 3 ans, ceux débutés en 1925 seulement deux ans, et enfin, ceux de 1926 sont terminés sur l'année. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : il est très difficile, les premières années d'après-guerre, de se procurer des matériaux de construction (routes et chemin de fer détruits, carrières et forêts locales détruites, tout comme les usines métallurgiques et les briqueteries), il y a peu de main d’œuvre disponible, les commissions cantonales commencent seulement à allouer les dommages de guerre, les coopératives de reconstruction se mettent à peine en place et avec elles les architectes chargés de produire les projets de reconstruction nécessaires pour compléter les dossiers de dommages de guerre. Toutes ces difficultés s’aplanissent petit à petit à partir de la fin de 1921.

À Bapaume, le rythme des constructions s'accélère à partir de 1921, avec l'ouverture de 33 chantiers. On en compte 71 en 1922 et 110 en 1923. Après cette acmé, le nombre de chantiers ouverts chute brutalement pour atteindre 37 en 1924, puis se stabilise autour de 25 chantiers par an entre 1925 et 1929. À partir de 1930, on ne compte plus que quelques constructions ponctuelles. Le bilan de la reconstruction établi par la préfecture en 1927 indique qu'à cette date "la reconstruction des immeubles totalement détruits est exécutée au 3/5èmes".

Un examen plus détaillé du rythme des constructions à Bapaume montre des chiffres en dent de scie en fonction des mois de l'année. Il est difficile de donner une explication à ces variations. Elles sont sans doute pour une part liées au rythme des commissions cantonales (et donc au déblocage des dommages de guerre), mais le pic d'activité, qui tous les ans a lieu entre avril et septembre, est sans doute aussi un indicateur de la saisonnalité des chantiers.

L'analyse de la fréquence annuelle des constructions par rue montre que, globalement, toutes suivent un rythme identique, avec une montée progressive entre 1920 et 1922, un pic en 1923, une décroissance rapide en 1924 puis un plateau jusqu'en 1929. Seule la rue du faubourg de Péronne tranche très nettement sur ce schéma général : le nombre des chantiers ouverts s'envole dès 1921 et atteint son maximum en 1922, pour ne redescendre au même niveau que les autres rues qu'en 1924. Les rues commerçantes d'Arras et de Péronne, se reconstruisent également très tôt, avec un nombre de constructions en constante progression jusqu'en 1924. Comparativement, les places Faidherbe et Sadi Carnot, pourtant au centre de la vie bapalmoise, se reconstruisent beaucoup plus lentement. Malgré les quelques décalages visibles entre rues, il n'y a pas eu de plan concerté pour prioriser la reconstruction de certains quartiers avant d'autres.

2 - Qu'a-t-on reconstruit en premier ?

L'analyse des dossiers des dommages de guerre permet de voir si les fonctions urbaines (commerce, production agricole, habitat) se reconstituent simultanément ou non.

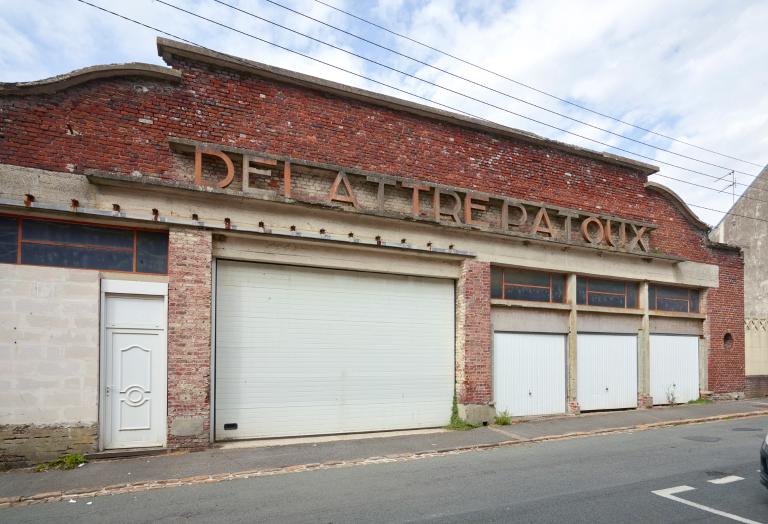

Les deux premières constructions à bénéficier de dommages de guerre sont des ateliers qui produisent des biens directement utiles à la reconstruction. C'est le cas de l'atelier et de l'entrepôt de bois et de quincaillerie construit début 1920 rue de l'amiral Payen par René Trubert pour M. Octave-Eugène Delattre (AD Pas-de-Calais, 1OR9/9, dossier n°115). Viennent ensuite les fermes : deux en 1920, douze en 1921 et onze en 1922. Pour ces dernières, les bâtiments d'exploitation sont construits entre un et deux ans avant le logis. La construction des annexes (pigeonnier, clapier, poulailler, porcherie, mais aussi buanderie…) fait l'objet d'une troisième phase de travaux une fois le logis achevé. La reconstruction des commerces commence, comme les fermes, en 1921 avec neuf projets. Ils sont 15 en 1922, 24 en 1923 mais seulement cinq en 1925. Les habitations ne commencent réellement à se reconstruire qu'à partir de 1922. Elles atteignent leur maximum en 1923 avec 39 constructions, et restent ensuite en moyenne à 12 maisons par an jusqu'en 1929. La construction des estaminets est concomitante de la reconstruction de la ville : les deux premiers apparaissent dès 1921, ils sont quatre de plus en 1922, et neuf autres s'y ajoutent en 1923. Les maisons à plusieurs unités d'habitation ne prennent leur essor qu'à partir de 1923 : 14 maisons à deux unités d'habitation sont construites cette année-là. Les maisons à plusieurs unités d’habitation plus grandes sont plus tardives. Cela s'explique car ces biens destinés à l'habitat locatif ne sont majoritairement construits que lorsque leur propriétaire a déjà reconstitué son moyen de subsistance (voir annexe "L'habitat collectif à Bapaume à la Reconstruction"). Ainsi, et sans surprise, ce sont les équipements qui permettent à la ville de se relever économiquement et qui fournissent aux habitants les moyens nécessaires à la reprise de la vie quotidienne qui sont reconstruits en premier. Cette répartition chronologique correspond à l'application des consignes données aux commissions cantonales, qui devaient prioriser l'attribution des dommages de guerre aux instruments du redressement économique. Et, comme il est aussi important de prendre soin de soi, le premier salon de coiffure (Lemaire-Cuvillier, rue d'Arras, 10R9/59, dossier n° 858) et le premier cabinet de médecin (Baude, rue Marcellin Gaudefroy, 1OR9/60, dossier n°862) sont reconstruits dès 1922 !

Les espaces peu occupés avant-guerre et rapidement dégagés, comme les Promenades (actuelle avenue Abel-Guidet), ont avant tout accueilli des structures publiques temporaires comme la mairie, la poste ou la commission cantonale. La présence de ces équipements a retardé d'autant la construction des habitats définitifs.

Les équipements publics (hôtel de ville, hôpital, église, écoles) ont été les derniers a être reconstruits, sans doute parce qu'ils étaient beaucoup plus coûteux, plus longs et plus complexes à construire, mais aussi parce qu'ils ont nécessité un travail de conception approfondi et singulier qui ne pouvait pas être le résultat d'une reproduction-adaptation de plans déjà existants, ce qui a majoritairement été le cas pour les habitations, les fermes ou les maisons à boutique.

Le rétablissement des réseaux d'eau et d'électricité en 1921, puis celui du gaz en 1924, ont beaucoup simplifié la vie des habitants, mais ne semblent pas avoir eu d'influence sur le rythme de la reconstruction.

La reconstruction de la ville est officiellement achevée en 1936, avec l’inauguration de l’hôtel de ville. Elle aura au total couté plus de 58 millions de francs. Le réveil des morts de Dorgelès donne quelques indications de salaires qui permettent de mieux apprécier le coût de reconstruction. Le salaire d'un maçon est de 35 francs par jour, celui d'un ouvrier sans qualification de 20 francs par jour, et la pension d'un mutilé de guerre ne dépasse pas 100 francs par mois.

VI - Les outils juridiques de la reconstruction à Bapaume

(pour plus de détails, voir l'annexe "Les textes juridiques encadrant la reconstruction : Charte des sinistrés, loi Cornudet et loi relative aux coopératives de reconstruction")

1 - La Charte des sinistrés et les dommages de guerre

(pour plus de détails, voir l'annexe "La reconstruction pour les nuls : le parcours du sinistré de l'évaluation des destructions à la réception des travaux")

Dès le début de la guerre, l’État met en place les outils légaux et les compensations financières qui vont permettre la reconstruction des zones détruites pendant le conflit. La loi la plus importante est celle appelée la Charte des sinistrés, votée en avril 1919. Elle définit les types de biens qui peuvent bénéficier du versement d'une réparation ainsi que les modalités de calcul de l'indemnité à verser au sinistré et la manière de verser cette indemnité. C'est un processus complexe qui envisage toutes les situations possibles pour le sinistré : remploi, réinvestissement ou déménagement hors de la zone dévastée, propriétaire isolé ou membre d'une coopérative de reconstruction, versements sous forme d'avances ou d'acomptes...

Les modalités de calcul des indemnités, que l'on peut résumer par la formule "montant du dommage de guerre = perte subie + frais supplémentaires", ont une incidence sur les pièces à fournir pour établir le dossier de demande de dommages de guerre, qui vont de la description du bien avant-guerre jusque aux plans et devis du projet de reconstruction.

Sans compter le temps nécessaire à la constitution du dossier de demande de dommages de guerre, le délai moyen entre le dépôt du dossier devant la commission cantonale (voir paragraphe suivant) et celui du premier versement de la subvention, est de cinq mois.

2 - Les commissions cantonales

(pour plus de détails, voir l'annexe "Calculer et distribuer les dommages de guerre : les commissions cantonnales - l'exemple de Bapaume")

Créées en mai 1919, les commissions cantonales ne commencent réellement à travailler qu'au début de 1920. Elles sont dissoutes petit à petit à partir de 1924, au fur et à mesure que les dossiers à étudier se feront de moins en moins nombreux.

La commission étudie les dossiers de demande de dommage de guerre déposés par les particuliers ou les coopératives de reconstruction. Elle constate la réalité de la destruction, puis en cas de remploi, elle vérifie que le projet de reconstruction est conforme à la Charte des sinistrés, techniquement correct et financièrement réaliste. Le projet de reconstruction doit comprendre les plans, le devis et le(s) marché(s) signés par le sinistré, l'architecte, l'entrepreneur et le président de la coopérative si le sinistré est sociétaire. En s'appuyant sur l’ensemble de ces documents, la commission cantonale établit le montant du dommage. Elle convoque le sinistré ou le représentant de la coopérative pour lui présenter ses conclusions. Si ce dernier est d'accord avec le montant des dommages de guerre proposé, il signe un procès-verbal de conciliation qui fixe le dommage de manière définitive et permet d'engager la procédure de demande d'acomptes. Enfin, au moment de la réception des travaux, elle vérifie la qualité des travaux effectués et le respect du programme initial, et en cas de conformité, procède à l'attribution du solde du dommage et à la liquidation du compte du sinistré.

3 - Les coopératives de reconstruction

(pour plus de détails, voir l'annexe "Accompagner les projets de reconstruction des sinistrés : les coopératives de reconstruction - l'exemple de Bapaume")

Les coopératives de reconstruction sont un rouage essentiel de la reconstruction. Prévues dès la loi du 17 avril 1919 (appelée Charte des Sinistrés), le statut n'est cependant fixé que par la loi du 15 août 1920 qui fait des coopératives la seule organisation possible pour les regroupements de sinistrés. Chaque coopérative a un ressort communal. Une coopérative est dissoute lorsque plus aucun de ses sociétaires n'a de travaux à effectuer et que l'ensemble des dommages de guerre afférents a été dépensés. L'objectif de la coopérative est de constituer un groupement qui par son importance numérique et ses capacités financières soit en mesure de traiter efficacement avec les architectes et les entrepreneurs. Il n'y a aucune obligation pour un sinistré de devenir sociétaire d'une coopérative, mais une fois adhérent, il ne peut la quitter que lorsque les travaux sont achevés et son indemnité soldée. Pour le sinistré adhérent, la coopérative prend en charge la constitution du dossier de demande d'indemnisation, établit le projet de reconstruction, obtient le versement rapide des avances et des acomptes et suit la réalisation des travaux. La coopérative ne travaille qu'avec des architectes et des entrepreneurs agréés par la préfecture, ce qui est un gage de leur capacité à mener à bien les travaux et de leur solvabilité. Elle signe avec eux des contrats types fixant leurs obligations.

La coopérative est une société de gestion qui reçoit mandat de ses membres pour gérer l'ensemble des sommes perçues. Il lui revient d'établir l'ordre des travaux à effectuer en tenant compte du nombre de dossiers approuvés par les commissions cantonales, des priorités données par l’État et des avances annuelles versées par ce dernier. La coopérative est délégataire des indemnités reçues par les sinistrés qui en conservent la propriété. C'est cependant elle qui procède, avec les indemnités allouées au sinistré, au paiement de l’architecte et de l'entrepreneur. Pour assurer ses frais de fonctionnement, elle dispose de fonds propres fournis entre autre par les cotisations de ses adhérents (1 francs pour la coopérative n°1 de Bapaume, mais 50 francs pour la seconde).

Bapaume compte trois coopératives, ce qui prouve, s'il en était besoin, l’importance des destructions subies par la ville. En effet, on ne peut créer une nouvelle coopérative que lorsque la précédente gère un montant de dommages de guerre supérieur à 1 million de francs, or la moyenne des prix d'une reconstruction est d'un peu moins de 100 000 francs. À titre de comparaison, seules deux des 22 communes du canton de Bapaume ont eu plus d’une coopérative.

La première coopérative, sobrement nommée "coopérative n°1" est créée dès février 1921. Présidée par le maire, Gaston Stenne, elle fait appel en exclusivité à l'architecte Eugène Bidard. Le montant des dommages de guerre géré par cette coopérative a été de 24,8 millions de francs pour 141 sociétaires, dont la commune de Bapaume (AD Pas-de-Calais, liquidation des coopératives, 10R20/311). La commune d'Avesnes-les-Bapaume a rejoint cette coopérative en septembre 1921 (Duquenoy Julie, p. 20).

La seconde, baptisée "Groupement d'isolés" est fondée en février 1923. Présidée par Xavier Dehaynin, un riche propriétaire, elle fait appel à plusieurs architectes. Il s'agit de François Clermont, Anatole Wigniolle, Julien Wirton et Paul Senglet. Elle a géré les dossiers de 23 particuliers, pour un montant de 2,4 millions de francs (AD Pas-de-Calais, liquidation des coopératives, 10R20/312). Cette coopérative est certainement née du mécontentement éprouvé par M. Dehaynin au cours du chantier de reconstruction de sa maison-estaminet rue du faubourg de Péronne (AD Pas-de-Calais, 10R9/39, dossier n°582) : en effet, le projet établi par Bidard et commencé en juin 1921 dans le cadre de la coopérative n°1, est repris en mars 1923 par l'architecte Clermont et la coopérative n°2, soit quelques jours à peine après la création de cette dernière ! Rien dans les documents conservés aux archives ne permet d'expliquer si le choix d'un architecte parmi tous ceux travaillant pour le même coopérative relève d'une volonté du propriétaire ou d'une répartition de la charge de travail entre les architectes.

La troisième coopérative, qui ne compte que 30 membres mais a géré un montant de 6,5 millions de francs de dommages de guerre (AD Pas-de-Calais, liquidation des coopératives, 10R20/312), s'appelle "L'amicale". Créée en 1923, elle est présidée par Henry Crinon et a uniquement travaillé avec l'architecte Eugène Rousseau.

Tous les architectes travaillant pour des coopératives sont assermentés par la préfecture du département.

À elles trois, les coopératives de Bapaume ont géré 70% des dossiers de reconstruction (45% pour la coopérative n°1, 15% pour la n°2 et 10% pour la n°3), soit environ 290 dossiers. Le total des sociétaires des trois coopératives ne représente donc pas la totalité des foyers de Bapaume, qui sont 568 en 1921 et 865 en 1926 (recensements de population, AD Pas-de-Calais, M4285 et M4309). Plusieurs éléments expliquent cette différence. Certains propriétaires, inscrits une seule fois comme sociétaire, ont fait construire plusieurs biens (maison personnelle, maison locative, magasin, habitat collectif locatif...). C'est le cas de monsieur Prosper Bouchez, qui entre juin 1921 et mars 1929, fait construire un ensemble bureaux-magasin-chais-entrepôts-maison, une villa, une maison bourgeoise rue du faubourg de Péronne et quatre maisons locatives route de Bancourt (AD Pas de Calais, 10R9/7, dossier 90). Les habitants qui n'étaient que locataires n'apparaissent pas dans les sociétaires, or les habitats locatifs groupés sont nombreux à Bapaume. de plus, beaucoup de propriétaires bapalmois, qualifiés "d'isolés", ont fait reconstruire hors coopérative. Ils représentent environ 18% des dossiers de dommages de guerre. Enfin, quelques propriétaires n'habitant pas Bapaume ont fait appel à la coopérative de leur commune d'habitation (7% des dossiers).

Enfin, toutes les constructions qui ont eu lieu après-guerre n'ont pas systématiquement donné droit au versement de dommages de guerre et ne relèvent donc pas des dossiers gérés par les coopératives.

VII - Les maîtres d'ouvrage de la reconstruction de Bapaume

1 - Les architectes

Ils sont une petite quarantaine à avoir travaillé à Bapaume.

Quelques uns sont des architectes locaux, comme Paul Decaux, architecte départemental, Paul Clavier, Paul Auger ou Anatole Wigniolle qui sont installés de longue date à Arras. Mais beaucoup d'entre eux viennent de régions épargnées par la guerre. C'est le cas d'Eugène Bidard, le plus important d'entre eux, ou de François Clermont, tous deux parisiens. L'afflux d'architectes parisiens s'explique par la proximité géographique de la capitale avec les régions dévastées, mais également par l'apathie de la construction parisienne dans l'immédiat après-guerre. D'autres enfin viennent des régions limitrophes : Jean Cuggia a son agence à Douai, Vassiliades la sienne à Lille, Devillers est installé à Amiens... Cette répartition entre architectes locaux et parisiens est assez similaire à celle observée dans d'autres départements comme la Somme (J.C. Capronnier, thèse non publiée).

Beaucoup d'entre eux se regroupent afin d'associer des compétences multiples (architectes, métreurs, ingénieurs...), mais choisissent un représentant qui sera l'interlocuteur unique de la coopérative ou des particuliers. Bidard est ainsi le représentant à Bapaume de l'agence parisienne de Charles Duval et Emmanuel Gonse "la cité nouvelle" (active de 1905 à 1937). Souvent, ce représentant s'adjoint des architectes locaux responsables du suivi quotidien des chantiers. Ceux de Bidard s'appellent Certeux et Dartois.

Eugène Bidard et ses associés reconstruisent environ 45% des maisons de Bapaume, ainsi que la totalité des bâtiments publics. C'est au sens propre comme au sens figuré "l'architecte" de la reconstruction de Bapaume. Sans surprise, les autres architectes les plus actifs sont ceux travaillant pour les autres coopératives. Ainsi, Rousseau (coopérative n°3) intervient 41 fois ; Clermont, Wigniole, Senglet et Wirton, qui travaillent pour la coopérative n°2, réalisent respectivement 27, 21, 17 et 3 chantiers.

Mais la majorité des architectes ne sont intervenus qu'un très petit nombre de fois. Ainsi, comme cinq autres de ses collègues, l'architecte amiénois Devillers n'intervient que deux fois à Bapaume, pour construire pour Madame Leriche l’hôtel Moderne et une maison de rapport. Enfin, 18 architectes n'ont construit qu'une seule maison.

La majorité des architectes (85 %) ne travaille pour aucune des coopératives de Bapaume. C'est le cas de Paul Decaux, architecte départemental, qui participe à la reconstruction d'Arras, reconstruit le lycée agricole de Tilloy-les-Mofflaines (près d'Arras) et intervient sur 15 chantiers à Bapaume ; ou de Paul Auger, qui construit quatre maisons dont deux pour Monsieur Vasseur ; ou encore de Charles Thiollier qui réalise la totalité de ses six constructions pour des propriétaires habitant à Le Transloy ou Beaumetz, communes où il exerce comme architecte de la coopérative.

En effet, beaucoup d'architectes ont travaillé pour d'autres coopératives de reconstruction que celle de Bapaume. C'est le cas de Thiollier déjà cité précédemment, ou de Decaux, qui travaille pour 14 coopératives ! On doit ainsi à Jean-Louis Sourdeau l'église en béton armé de Rocquigny (1924) et à l'architecte belge Alphonse Stevens celle de Sapignies. Bidard, pourtant bien occupé à Bapaume, est également l'architecte attitré de six autres coopératives à proximité de Bapaume : Bancourt, Beaulencourt, Beugnâtre, Frémicourt, Ligny-Tilloy et Villers au Flos.

Même lorsqu'ils travaillent pour la même coopérative, les architectes ne collaborent pas entre eux et gèrent chacun des chantiers qui leur sont propres. Seules quatre reconstructions associent deux architectes, mais il s'agit à chaque fois d'interventions sur des phases de construction différentes, assorties d'un changement coopérative. C’est le cas de l'habitation-commerce que M. Duquesne fait construire place Faidherbe : la maison-boucherie est édifiée par Bidard (coopérative n°1) en septembre 1922, mais l'ensemble écurie-remise-arrière cuisine est bâti par Clermont (coopérative n°2) l'année suivante (AD Pas de Calais, 10R9/43 - dossier 639).

2 - Et les autres

Quelques propriétaires ont fait le choix de faire reconstruire leur bien par un entrepreneur, en se passant des services d'un architecte. Ils représentent 4% des reconstructions.

Moins de 1% des propriétaires enfin ont construit eux-mêmes, en ne faisant appel ni à un architecte, ni à un entrepreneur. Ces chantiers concernent essentiellement des dépendances (garage, chenil, hangar, véranda...) et les budgets en jeu n'étaient pas très importants puisque n'excédant pas 20 000 francs.

Un cas atypique est celui de Monsieur Lamisse qui construit seul, rue Derroja, son garage et son entrepôt, bâtiments qui ne demandent pas une grande maîtrise technique, mais fait au même moment appel à Eugène Bidard pour construire sa maison rue de la gare (AD Pas-de-Calais, 10R9/58, dossier n° 844).

3 - Les entrepreneurs

Ils sont extrêmement nombreux : plus de cent d'entre eux travaillent à la reconstruction de Bapaume et de son canton. Comme pour les architectes, ceux qui interviennent dans le cadre de coopératives de reconstruction doivent avoir reçu un agrément de la préfecture, lequel s'appuie sur l'expérience antérieure de l'entreprise et sur sa capacité financière à assumer le coût des chantiers en attendant le versement des dommages de guerre. La liste des entrepreneurs agréés est remise à jour tous les deux mois. L'entrepreneur est ensuite lié à la coopérative par un contrat type. Il signe également avec le propriétaire et l'architecte, le devis descriptif des travaux et un "marché", sorte de cahier des charges qui précise l'organisation et les délais du chantier, son organisation, l’approvisionnent en matériaux... et les amendes en cas de non-respect du contrat ! Un entrepreneur peut travailler pour plusieurs coopératives, ou pour son propre compte en se passant d'architecte, ce qui est le cas de 4% des reconstructions de Bapaume. Bien que la taille des entreprises varie de la structure familiale à l'entreprise de travaux publics, on trouve majoritairement de petites structures locales qui s'associent pour offrir des compétences complémentaires, comme la charpente, la maçonnerie ou la plomberie.

Pour Bapaume, les entrepreneurs les plus importants sont : Le groupement d'étude et d'entreprise, Dorio, Tournay-Morel et Cie, Rajadel, Fonty, Godart, Beguet et Cie et la Société Saint Sauveur.

Les cas de Joseph-Léon Laguilliez et de Pascal Rajadel sont intéressants. Le premier est né et habite à Bapaume où il est signalé dès avant-guerre comme entrepreneur, mais il fait appel à Bidard pour l'édification de l'ensemble de ses biens, deux maisons, deux estaminets et un ensemble entrepôts-bureaux-ateliers (10R9/33, dossier n°469). Le second est un exemple de l'immigration suscitée par les opportunités professionnelles offertes par la Reconstruction. Né en Espagne en 1896, Rajadel arrive à Bapaume entre 1921 et 1926. Il n'apparait en effet pas dans le recensement de population de 1921, mais dans ceux de 1926 (p.9) et de 1931 (p.7), il habite rue d'Arras avec son épouse, puis sa fille née à Bapaume, avec comme profession "Entrepreneur de travaux publics - patron".

Il n'est pas rare de voir plusieurs entrepreneurs se succéder sur un chantier, soit parce que ce dernier a lieu en plusieurs phases, soit parce que l'entrepreneur se désiste en cours de chantier, faute de pouvoir fournir le matériel ou les ouvriers nécessaires à l'achèvement de la construction.

VIII - Comment les architectes de la Reconstruction de Bapaume ont-ils travaillé ?

1 - Les architectes se sont-ils partagé le territoire communal ?

La quasi-totalité des dossiers de dommage de guerre précise la rue où le bien est reconstruit, ce qui permet de voir où les architectes ont travaillé. Sans surprise, Bidard a construit partout. Il n'y a guère que les rues de l'Amiral Payen et Gambetta où sa participation est inférieure à celle cumulée des autres architectes, mais à lui seul il reconstruit presque 65% de la rue du faubourg de Péronne ! Cependant, au-delà de "l'exception Bidard", on s’aperçoit que, tout comme lui, tous les architectes sont intervenus dans tout Bapaume. Ainsi Rousseau (coopérative n°3) travaille rue du faubourg de Péronne, puis à l'opposé rue d'Arras mais aussi rue de l'amiral Payen et place Faidherbe ; Paul Decaux reconstruit cinq maisons rue de la République, trois rue Gambetta, deux rue de Péronne, et deux rue du faubourg de Péronne... et l'on pourrait multiplier à l'envie les exemples. Il n'y a pas donc pas eu de mainmise d'un architecte sur une rue ou une zone, ni de répartition concertée des chantiers.

2 - Pendant combien de temps les architectes ont-ils travaillé à Bapaume ?

La temporalité des interventions de chaque architecte est extrêmement variable. Sans surprise, Eugène Bidard intervient le plus tôt (mais pas le premier, place qui est dévolue à Jean Wallet), et le plus longtemps puisqu'il est présent à Bapaume de 1920 à 1930, c'est à dire pendant la totalité de la période de reconstruction. Ce n'est pas le cas des architectes des deux autres coopératives de reconstructions. En effet, Clermont et Wigniolle, de la coopérative Groupements d'isolés, ne travaillent qu'à partir de 1922, date de fondation de la coopérative, et ne sont rejoints par Wirton qu'en 1924. Après 1925, ils ne feront plus que deux interventions ponctuelles en 1931 et 1933. Rousseau n’intervient qu'à partir de 1923, ce qui correspond à la date de création de la coopérative L'Amicale dont il est l'architecte attitré, et s'arrête en 1929. Cette mobilité des architectes est commune à toutes les régions sinistrées : les difficultés à se rendre sur le terrain, la clôture de la première phase de reconstruction des campagnes en 1924 ou encore la lenteur des règlements des honoraires soumis au rythme d'attribution des dommages de guerre en ont découragé beaucoup. La longue présence de Bidard à Bapaume est donc exceptionnelle, tout comme le fait d'avoir choisi de s'installer dans la ville où il construit pour lui-même et ses associés maison et bureaux.

Les autres architectes ont des interventions beaucoup plus ponctuelles, et généralement un peu plus tardives. Thiollier n’intervient qu'en 1924 et 1927, Decaux entre 1921 et 1923, puis de nouveau entre 1926 et 1928. Paul Auger ne construit qu'à partir de 1926...

Hormis l'année 1920 où Bidard travaille seul, le reste des années de la reconstruction voit intervenir tous les architectes de manière synchrone, même si tous ne travaillent pas sur la totalité de la période et peuvent même n'intervenir que de manière ponctuelle. La répartition des chantiers entre les architectes n'a donc pas d'assise chronologique. Et, sauf pour les architectes des coopératives, l'année où un architecte travaille le plus n'est pas forcément celle où le rythme de la reconstruction de Bapaume est le plus intense. Ainsi, Roger Arnouil n'a travaillé qu'en 1926 !

3 - Un architecte = une typologie de bâtiment ?

À première vue, il semble que, même lorsqu'ils sont intervenus peu de fois, les architectes ont la plupart du temps construit des édifices différents. Si Maurer ne construit que des commerces (trois) et Arnouil ou Bétrémieux que des habitations (deux chacun), Devillers construit un hôtel et une habitation, Sourdeau des maisons individuelles (deux) et de l'habitat collectif (un), et Thiollier associe garages (deux), ferme (deux) et estaminet (un). Plus le nombre d'interventions d'un architecte est important, et plus la typologie de biens qu'il construit est variée. François Clermont construit pour la coopérative n°2 un atelier, quatre commerces et quatre estaminets, une ferme, dix maisons individuelles et des maisons à plusieurs unités d'habitation. Rousseau semble avoir privilégié les maisons individuelles (18), l'habitat locatif (sept maisons à plusieurs unités d'habitation) ou les commerces (huit), et n'a construit aucune ferme...

Sans surprise, l'architecte qui a la production la plus hétérogène est Eugène Bidard. Outre le fait que sa fonction d'architecte communal lui permette de construire de grands équipements comme l'hôtel de ville, l'église Saint-Nicolas, la salle du patronage ou le bureau de poste, il a également construit deux banques (la caisse d'épargne et le crédit du Nord), un orphelinat, de l'habitat social (Maisons Sheffield), de l'habitat locatif (essentiellement des maisons à deux unités d'habitation) ainsi que des commerces (33), des maisons individuelles (71), des estaminets (17), des fermes (24) et même les trois salons de coiffure ayant fait l'objet d'un dossier de dommage de guerre.

Ainsi, aucun architecte de la reconstruction ne s'est spécialisé dans un type d'édifice. La seule exception à la règle est l'architecte Louis Faille, à qui l'on doit la reconstruction de l'hôpital.

IX - Les sociétaires

1 - Qui sont-ils ?

Les sociétaires sont quasi-exclusivement des particuliers (96%). Les femmes représentent 31% des sociétaires. Sans surprise, 93% d'entre elles sont veuves. Les sociétés privées ne représentent que 4% des sociétaires.

Il faut enfin y ajouter la ville de Bapaume, qui adhère à la coopérative n°1 pour la reconstruction de la totalité des équipements publics (hôtel de ville, groupe scolaire Carlin-Legrand, église Saint-Nicolas). Les dossiers relatifs à ces reconstructions ne figurent pas dans les archives dédiées aux dommages de guerre, mais dans celles communales.

2 - Qu'ont-ils fait construire ?

Les dossiers portés par des sociétés privées concernent des équipements de service : les écoles privées (collège Saint-Jean-Baptiste, pensionnat Notre-Dame), des banques (caisse d'épargne, banque du Nord), des bâtiments confessionnels (presbytère, église provisoire) ou des institutions caritatives (orphelinat, Cité Sheffield, salle des fêtes des anciens combattants). Il faut signaler que le conseil d'administration de l'hôpital-hospice a reconstruit l'hôpital sans faire appel à l'aide d'une coopérative.

Les habitations représentent presque 50% des reconstructions. Un second ensemble de 40% comprend des habitations associées à un commerce ou à un salon de coiffure (21%), un estaminet, un restaurant ou une salle de billard (10%) et des fermes (6%), c'est à dire des activités assurant un revenu à leurs propriétaires. Enfin, le dernier groupe, qui représente 16% des dossiers, est constitué d'habitat locatif. Il s'agit surtout de petits ensembles : un seul ensemble à 4 unités d'habitation et un seul à 5 unités d'habitation mais 13 maisons à 2 unités d'habitation.

La comparaison entre les reconstructions portées par des sociétaires femmes et des sociétaires hommes montre qu'il existe peu de différences. Ainsi, les maisons d'habitation représentent, pour les deux sexes, la même proportion de dossiers, tout comme les commerces ou les fermes. En revanche, les estaminets et les hôtels semblent avoir eu plus de succès chez les femmes que chez les hommes (deux des trois hôtels sont tenus par des femmes alors qu'elles ne représentent que 30% des propriétaires). A l'inverse, seuls les hommes ont reconstruit des maisons associées à un atelier.

3 - Le cas particulier des multi-propriétaires

Plusieurs sociétaires sont multi-propriétaires. 51 d'entre eux, soit 12 %, ont fait construire 128 bâtiments. La répartition de ces propriétaires entre hommes, veuves et sociétés est la même que pour les propriétaires uniques. La majorité de ces multi-propriétaires (35, soit presque 70%) n'a fait construire que deux biens et seul l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre eux puisqu'il s'agit d'une veuve (Mme Legay-Carpentier) en a fait construire six. Il s'agit souvent d'une maison ou d'un commerce personnel, construit en premier, associé deux ou trois ans plus tard, à un bien ou plusieurs biens destinés à la location, qu'il s'agisse d'habitat (maison ou immeubles à plusieurs unités d'habitation), de commerces ou d'estaminets...

Pour 67% d'entre eux, ils font appel au même architecte pour l'ensemble de leurs chantiers. Parmi les 30% de propriétaires qui font appel à deux architectes, les deux-tiers d'entre eux les font intervenir sur des typologies de bâtiments différentes, différenciant bien leur maison personnelle des habitations ou des commerces destinés à la location. Seule la Société Immobilière du Nord a fait appel à trois architectes différents pour ses trois constructions : Eugène Bidard pour l'église provisoire (ou salle du patronage), Paul Clavier pour le collège Saint-Jean-Baptiste et Eugène Rousseau pour le presbytère.

X - Répartition urbaine des typologies de construction

Le "Bapaume reconstruit" n'est à priori pas très différent du "Bapaume d'avant-guerre", en particulier parce que le parcellaire de la reconstruction s'est calqué presque à l'identique sur celui d'avant-guerre. De plus, la répartition des fonctions à l’échelle urbaine n'a pas changé.

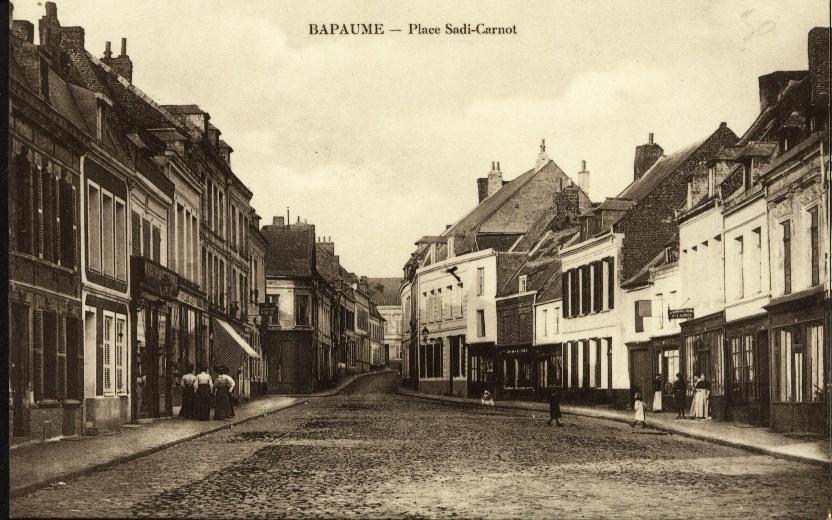

1 - Le centre : les places Faidherbe et Sadi Carnot, les rues d'Arras et de Péronne.

En dehors de l'hôtel de ville et de la poste, ces zones accueillent principalement des commerces, ou plus exactement des maisons à boutique. Elles représentent 60% des constructions de la rue d'Arras, 50% de celle de Péronne et un peu moins de la moitié des constructions des places. Il s'agit pour beaucoup de commerces de bouche (boucherie, boulangerie, pâtisseries, primeur...), mais également de magasins d'habillement (tailleurs, chausseurs), de bijouteries-horlogeries et de l'intégralité des salons de coiffure reconstruits à Bapaume ! Le reste des constructions est constitué de maisons d'habitation individuelles ou à plusieurs unités d'habitation, qui ne représentent jamais plus de 30% des constructions. L'exemple le plus extrême est la rue de Péronne, où l'on ne compte qu'une seule maison individuelle et trois maisons à 2 unités d'habitation, pour 17 commerces. Quelques estaminets sont présents, mais beaucoup plus rares que dans les faubourgs. Les deux places accueillent également une banque. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de répartition par typologie à l'échelle d'une rue, mais que tous les types de construction sont mélangés.

L'écart entre la volonté des édiles d'améliorer l'urbanisme et l'opposition des habitants, pressés de retrouver leurs possessions d'avant-guerre, explique qu'à Bapaume comme presque partout ailleurs, l'aménagement urbain se soit limité à l'aménagement de la place centrale de la ville, qui réunit généralement fonctions publiques, espace de rencontre des habitants et commerces. Cet espace de représentation est souvent marqué par la présence d'une statue, ce qui est le cas avec le monument au général Faidherbe. Contrairement à d'autres petites villes, à Bapaume, seul l'hôtel de ville marque la présence publique. Il n'y a ni théâtre, ni école, ni salle des fêtes, et la poste (qui était sur la place avant-guerre) a été reconstruite rue Jean-Baptiste-Lequette.

2 - Les rues adjacentes : Gambetta, Lecointe, Marcelin-Gaudefroy, Jean-Baptiste-Lequette, Félix-Faure, Emile-Delot, Amiral Payen, place de l'église...

Elles accueillent des maisons individuelles et de l'habitat locatif, mais également des professions libérales (notaires, médecins), des maisons-ateliers d'artisans comme les couturiers, serruriers, horlogers, fabricant d'outillage agricole peintre en bâtiment... La rue Marcellin-Gaudefroy est une bonne illustration de cette mixité : en face des maisons modestes de la Cité Sheffield, on trouve une maison de médecin (Baude, 10R9/60, dossier n° 862) et celle d'un notaire (Capuron, 10R9/92, dossiers n° 1367 et 1584), ainsi que de nombreuses habitations individuelles plus modestes, un garage et un estaminet.

Les écoles privées (collège Saint-Jean-Baptiste et école Notre Dame), l'église ou l'orphelinat, bien qu'à proximité du centre-ville, sont légèrement excentrés, dans des zones où l'espace est disponible parce qu'il était précédemment occupé par un édifice similaire. Ils n'ont pas été déplacés comme l'a été l'hôpital-hospice, qui est passé de la rue Marcellin-Gaudefroy à la rue de la République.

3 - Les rues éloignées du centre-ville : rues d'Ozias, Oribus, de la Gare, Derroja, Liberté, Charmante, Félix-Faure...

Elles n'accueillent quasiment plus que des habitations individuelles, quelques maisons à plusieurs unités d'habitation et ponctuellement un commerce de bouche. On y trouve également des ateliers et des entrepôts indépendants de toute habitation, ou des garages comme celui de M. Huclier rue Félix Faure.

On trouve aussi rue de la gare la gare reconstruite avec son atelier de réparation, ainsi que l'hôtel Sheffield.

4 - Les anciens faubourgs et glacis : rues du faubourg d'Arras, de Péronne, rue de Douai, rue du maréchal Leclerc.

On continue à trouver quelques maisons à boutique et de nombreux estaminets, mais aussi de grosses maisons bourgeoises ou des villas, ainsi que des fermes et des maisons à plusieurs unités d'habitation. Ces anciens faubourgs présentent une typologie d'édifices plus variée que les rues situées dans l'ancienne ville close. La rue du faubourg de Péronne offre une bonne illustration de ces caractéristiques. On y trouve cinq commerces, huit estaminets, 16 fermes, 23 maisons (dont au moins deux villas, un hôtel particulier et de grosses maisons bourgeoises), deux maisons-atelier, six maisons à 2 unités d'habitation et une maison à 3 unités d'habitation.

Rien n'explique la place importante des estaminets dans les faubourgs, où 65% d'entre eux sont construits. Le propriétaire est souvent une veuve… Elles représentent un peu moins de 50% des propriétaires d'estaminet, alors qu'elles ne sont que 30% des maitres d’œuvre.