Photographe du service régional de l'Inventaire général Hauts-de-France.

- inventaire topographique, Le Quesnoy centre

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, immeuble

-

Aires d'étudesCommunauté de communes du Pays de Mormal

-

Adresse

-

Commune : Le Quesnoy

Lieu-dit : Cadastre :

-

Commune : Le Quesnoy

Les maisons à pignon sur rue du Quesnoy sont peu nombreuses. Elles peuvent être regroupées en trois grands types :

- des maisons modifiées au XVIIIe siècle, avec le remplacement des toitures à longs pans et pignons très débordants "à la flamande" par des toitures à longs pans et croupes où les pignons sont supprimés ;

- des maisons qui ont conservé une toiture à longs pans et pignon débordant rectangulaire en partie haute qui ne correspond pas aux limites de la toiture située derrière, constituant ainsi une sorte de "façade rideau" en partie haute de la façade, dénommée, par facilité pour notre étude : "pignon rideau" ;

- des maisons couvertes par une toiture à longs pans et pignon couvert (donc de forme triangulaire classique) ou découvert (par exemple : à pas de moineaux). Ces dernières peuvent être des vestiges des XVIe ou XVIIe siècles, tout comme ils peuvent dater de la Première Reconstruction.

Liste des maisons à pignon sur rue repérées et lien vers les édifices faisant l'objet d'un dossier

La liste intégrale des maisons à pignon sur rue repérées, avec leur adresse, leur datation et leurs caractéristiques (forme de la toiture et forme du pignon) est fournie en annexe.

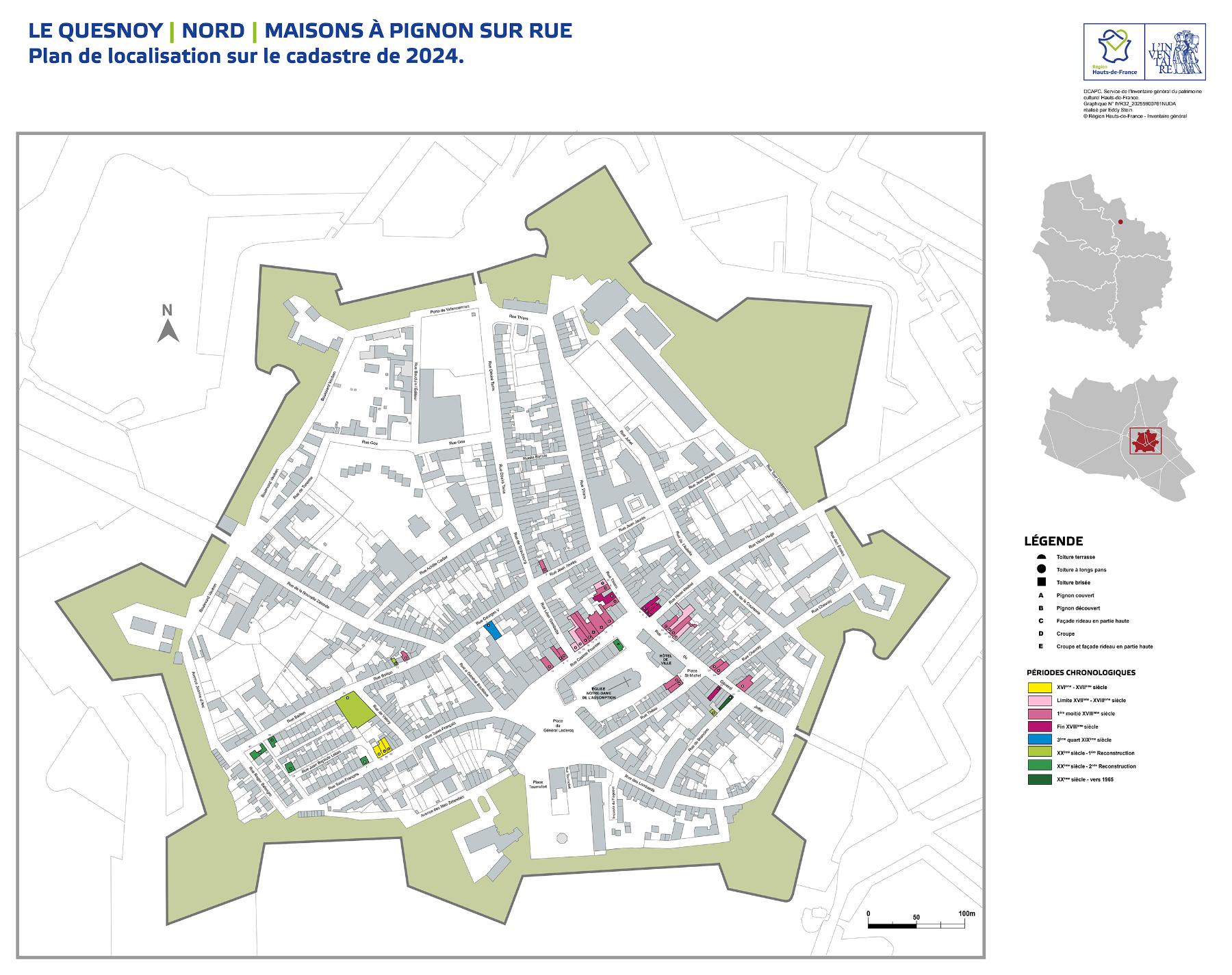

Répartition géographique des maisons

Quarante maisons présentant un pignon sur rue ont été repérées. Hormis celles datant des deux reconstructions et celles du XVIe siècle, elles sont réparties en quasi-totalité à proximité immédiate de la place de Général-Leclerc et de la partie des rues Thiers et Joffre à proximité de cette dernière. Ces secteurs accueillent depuis toujours les commerçants et bourgeois, catégories sociales adeptes de maisons plus ostentatoires. Bien que toujours situées le long de la rue Joffre, trois maisons de cet ensemble sont légèrement excentrées.

Les trois maisons du XVIe siècle sont situées à l'extrémité de la rue Saint-François, à proximité des remparts. Situées loin des zones bourgeoises du centre-ville, elles n'ont sans doute pas subi la même pression pour la modification des pignons que ces dernières. Sans doute les propriétaires étaient-ils également plus modestes et la réfection de l'existant (qui n'était interdite qu'en cas de risque de chute du pignon) s'est imposée pour des raisons économiques.

Les maisons de la Première Reconstruction et de la Seconde Reconstruction sont disséminées dans toute la ville, où elles sont venues remplacer des maisons détruites ou fortement abîmées pendant le conflit. Il n'y a donc pas de règle discernable dans leur implantation.

Enfin, aucune maison avec pignon sur rue ne se trouve dans la partie ouest de la ville.

Analyse quantitative et descriptive

On peut étudier ces maisons suivant deux axes complémentaires. Le premier est celui de leur période présumée de construction, qui met en avant des caractéristiques stylistiques propres à chaque époque. Le second est de les regrouper par types de forme, ce qui permet de voir si certaines formes/combinaisons ont été usitées sur plusieurs périodes.

Répartition quantitative par période de construction

- XVIe- XVIIe siècles : trois maisons, toutes couvertes par une toiture à longs pans et présentant un pignon triangulaire en façade. Ces maisons jointives situées rue Saint-François présentent un pignon couvert (1) et découvert (2) ;

- limite XVIIe- XVIIIe siècles : cinq maisons, toutes couvertes par une toiture à longs pans et présentant en façade un pignon triangulaire couvert (4) et découvert (1) ;

- 1ère moitié XVIIIe siècle : ce groupe est de loin le plus nombreux et on y compte dix-huit maisons. C'est aussi celui qui offre le plus de combinaisons d'associations entre toiture et type de pignon : longs pans et croupe (11), brisée et croupe (2), longs pans et croupe et façade rideau en partie haute (5) ;

- fin XVIIIe siècle : cinq maisons, quatre sont couvertes par une toiture à longs pans et présentent une façade rideau en partie haute et une est couverte en longs pans et croupe

- Première Reconstruction : quatre maisons ont été repérées. Une seule est couverte par une toiture brisée et pignon découvert (21, rue du Maréchal Joffre). Pour les trois autres, deux ont un pignon couvert (atelier - 4, rue Brancion ; et maison - 12, rue Baillon - IA59005845) et une seule un pignon découvert. Il s'agit du théâtre (IA59005708).

- Seconde Reconstruction (voir dossier "L'architecture de la Seconde Reconstruction" - IA59005839) : les quatre maisons concernées sont toutes situées à des extrémités de rang. Trois sont à longs pans et croupe (aux deux extrémités du rang rue Jean-Baptiste-Lebas, 45, rue Baillon), et une est couverte par un toit-terrasse (1, rue Fournier).

Répartition des formes de toiture et de pignon

- brisée et croupe : deux maisons, première moitié du XVIIIe siècle ;

- brisée et pignon découvert : une maison, Première Reconstruction ;

- longs pans et croupe : quinze maisons, douze du XVIIIe siècle et trois de la Première Reconstruction ;

- longs pans et croupe et façade rideau : cinq maisons, première moitié du XVIIIe siècle ;

- longs pans et pignon couvert : neuf maisons, réparties entre le XVIe XVIIe siècle (2), limite XVIIe- XVIIIe (2), fin XIXe siècle (1) et Première Reconstruction (2)

- longs pans et pignon découvert : trois maisons, réparties entre le XVIe- XVIIe siècles (1), limite XVIIe- XVIIIe siècle (1), et Première Reconstruction (1) ;

- longs pans et façade rideau : quatre maisons, toutes de la fin du XVIIIe siècle.

Analyse

Certaines formes semblent spécifiques d'une période, comme les façades rideau en partie haute qui ne concernent que des maisons du XVIIIe siècle - celles construites ou modifiées au début de ce siècle présentant une toiture à longs pans et croupe tandis que celles de la fin du siècle étant couvertes par des toitures à longs pans simples.

De même, toutes les maisons de la première moitié du XVIIIe siècle ont une toiture avec croupe. Elle est brisée dans 2 cas, à longs pans dans 21 cas (parmi lesquels 5 sont associés avec une façade rideau en partie haute).

D'autres formes en revanche semblent avoir traversé les siècles, comme l'association toiture à longs pans et pignon triangulaire que l'on retrouve depuis le XVIe siècle (26-30, rue Saint-François) jusqu'à la Première Reconstruction (12, rue Baillon). Sauf pour les maisons datées à la limite XVIIe- XVIIIe siècles, qui privilégient les pignons couverts (4 sur les 5 maisons recensées pour cette période), les deux configurations pour le pignon, couvert ou découvert, semblent avoir été utilisées indifféremment.

L'association longs pans et croupe se retrouve sur deux périodes qui n'ont pas grand chose en commun : la première moitié du XVIIIe siècle et la Seconde Reconstruction. Dans le premier cas, les maisons sont insérées dans des rangs (ou séries) et mitoyennes des deux côtés. Les croupes sont la conséquence de la suppression des pignons découverts flamands (à volutes ou redents) rendue obligatoire à partir du début du siècle car considérés comme trop fragiles. Ce type de pignon est donc le fruit d'une adaptation à un règlement et non le résultat d'un choix esthétique. Les croupes refaites lors de la Seconde Reconstruction concernent des maisons situées aux extrémités des rangs et orientées perpendiculairement par rapport à celui-ci. Dans ce cas, la façade-pignon couverte par une croupe n'est mitoyenne avec aucune autre et ressemble à celle d'une maison individuelle. La couverture à longs pans et croupe est, d'ailleurs, adaptée à l'échelle du rang.

La position de maison à l'extrémité d'un rang couverte par une toiture à longs pans et croupe avec pignon sur rue existe cependant de manière exceptionnelle dans le bâti ancien du Quesnoy. Elle ne concerne qu'un seul immeuble, daté de 1709, situé aux n°1-3, place Saint-Michel (IA59005729).

Caractéristiques des façades

Afin de ne pas fausser l'analyse en incluant dans l'ensemble des éléments trop atypiques et faisant par ailleurs l'objet d'une étude spécifique, le théâtre, les maisons de la Première et de la Seconde Reconstruction, les deux ateliers et les trois maisons du XVIe- XVIIe siècle ont été retirés de la série. Cette dernière ne compte donc plus que 27 items, tous situés en centre-ville et s'inscrivant dans un XVIIIe siècle élargi, constituant ainsi un groupe homogène.

Les élévations

Il ne semble pas y avoir de module défini pour la construction de ces maisons. Le nombre de niveaux varie de deux (10 maisons dont 7 avec combles) à quatre (2 maisons) mais l'essentiel des maisons présente trois niveaux de façade (14 maisons dont 2 avec combles). Malgré la présence de combles sur neuf maisons, seules deux portent des lucarnes. La toiture du n°10, rue Fournier est percée d'une lucarne jacobine au droit de l'axe central de la façade qu'elle contribue à rendre visible ; celle du n°1-3, place Saint-Michel présente une association de plusieurs types de lucarnes (pendante, en guitare et jacobine). La coexistence de nombreux combles et d'un petit nombre de lucarnes s'explique par le fait que pour les maisons présentant un pignon sur rue (pignon triangulaire ou pignon rideau), le dernier niveau est celui du pignon. Il correspond aux combles qui se développent dans la longueur de la maison, lesquels sont éclairés par la fenêtre percée dans le pignon et non par une (ou des) lucarne(s).

Ces maisons sont donc globalement plus hautes que la majorité du bâti intra-muros puisque 83% des maisons ne comptent que deux niveaux (avec combles pour un tiers d'entre elles). Cependant, elles s'insèrent dans le gabarit des constructions du centre-ville puisque 83% des maisons de trois niveaux ou plus sont situées place du Général-Leclerc, rue Casimir-Fournier, rue Thiers et rue Joffre.

La presque totalité de ces maisons ont un rez-de-chaussée occupé par une vitrine, ce qui rend difficile la lecture de l'organisation historique de la façade. Cependant la place de la porte d'entrée et la largeur de la vitrine permettent de supposer que ces dernières sont venues remplacer un nombre de baies égal à celui du second niveau (en cas d'élévation à trois ou quatre niveaux) et que le rez-de-chaussée a compté une baie de plus que le second niveau (en cas d'élévation à deux niveaux). C'est ce postulat qui a servi à indiquer un nombre de "travées" pour le rez-de-chaussée de toutes les maisons, en sachant que ce terme est impropre puisque l'alignement des baies ne se poursuit pas obligatoirement sur toute l'élévation de la façade. Il peut cependant être utilisé comme indicateur pour définir la largeur des maisons. Ainsi, le nombre de travées varie de un (avec 2 items, 4, place du Général Leclerc et 9, rue Thiers) à six (un seul exemple), mais la majorité des maisons (16) compte deux travées, dont par exemple le n°1-3, place Saint-Michel qui réunit sous une même toiture deux maisons mitoyennes de deux travées chacune. Sept maisons comptent trois travées et deux en comptent quatre. Au-delà de n'être pas représentative du fait de son unicité, la maison avec six travées, située n°10, rue Fournier, est de plus un cas particulier car elle résulte de l'association de deux maisons (une de deux travées formant comme un avant-corps et une de quatre qui accueille une porte cochère) avec des toitures indépendantes mais aujourd'hui réunies par la même façade.

Un tiers des maisons ne présente pas un nombre de baies identique à tous les niveaux de la façade, celui-ci se réduisant au fur et à mesure de l'élévation. Cette caractéristique ne concerne que 77 maisons intra-muros (dont 62 datent du XVIIIe siècle), soit 13% du bâti. Avec 14 maisons, les maisons à pignon sur rue représentent le quart de cet ensemble et à peine 2,5% du bâti intra-muros, ce qui en fait une famille vraiment particulière. Toutes les maisons de cette famille présentent une symétrie axiale et sont couvertes par une toiture à longs pans. La présence d'une croupe ne semble en revanche pas être un élément déterminant.

On trouve de nombreuses combinaisons d'organisation de la façade : trois baies au rez-de-chaussée et deux au second (3, rue Thiers), plus deux baies au troisième niveaux (22, rue Fournier, 28 et 30, rue Joffre), à laquelle s'ajoute une baie au centre du quatrième et dernier niveau de la façade (56, rue Joffre) ; trois baies au rez-de-chaussée, deux au second et une au centre du troisième niveau (20, rue Fournier, ) ; une vitrine (probablement quatre baies à l'origine), quatre baies au second niveau et deux au troisième (8, rue Fournier) ; deux baies aux premier et second niveau et une au troisième (2 et 6 rue Thiers), surmontée d'une dernière baie au quatrième niveau (54, rue Joffre). Il y a en fait presqu'autant de combinaisons que de façades.

La présence d'un pan de mur aveugle au centre du second niveau de la façade fait de la maison située au n°18, rue Fournier un cas unique.

Il est également important de noter que les façades (décors, distribution des baies...) ont pu être modifiées au fil du temps. C'est par exemple le cas des numéros 20 et 22, rue Fournier : bien qu'ayant conservé leur pignon, elles ont été très largement modifiées après la Première Guerre mondiale, ainsi que le montre la comparaison avec des photographies anciennes. La façade du n°20 était percée au second niveau d'un triplet de portes-fenêtres avec impostes vitrées réunies par un balcon filant et le second niveau était séparé du comble à surcroit par une large corniche soutenue par des modillons. Aujourd'hui, le second niveau ne compte plus que deux baies et la corniche a disparu. Le n°22 présentait des baies avec un chambranle à cru, couvertes par un arc segmentaire délardé, un grand bandeau souligné par des cordons décoré de médaillons carré séparait le second niveau du comble à surcroit. Son pignon était percé de deux baies réunies sous une corniche puis d'une baie rectangulaire couverte par un fronton. Cette dernière, percée de trous ronds semblables à des boulins, était peut-être le vestige d'un colombier installé dans les combles. Le sommet du pignon était décoré d'un motif de "chapeau de curé " (barrette). Aujourd'hui, le fronton a perdu sa fenêtre de colombier, le bandeau entre le second niveau et le pignon a disparu et les baies sont désormais entourées par un large chambranle mouluré dont l'arc segmentaire est interrompu par une agrafe en forme de console. La lucarne capucine sur la toiture latérale a également disparu, tout comme le couronnement du pignon.

La forme des pignons

Si l'on regarde la forme des pignons, hormis les pignons "façade rideau" qui s'achèvent tous par une corniche horizontale, tous les pignons anciens conservés sont triangulaires. Depuis la destruction des "maisons flamandes" à l'extrémité de la rue Fournier, la ville ne présente plus de pignons à volutes et les pignons à redents encore visibles (32, rue Baillon pour le pignon surmontant le bow-window [IA59005765] et 21, rue du Maréchal Joffre) datent de la Première Reconstruction pour le premier et des années 1960-1970 pour le second.

Une photographie prise après la Seconde Guerre mondiale (ill.) montre cependant que le n°6, rue Thiers avait encore à cette époque un pignon à volutes. La date de destruction du pignon à volutes et son remplacement par un pignon rideau n'est pas connue. La distribution des baies n'a en revanche pas été modifiée.

Les matériaux et enduits

Toutes les maisons sont construites en brique. Celle-ci apparait parfois dans les manques de l'enduit ou à l'arrière des façades rideau. Elle est surtout très visible dans la façade du n°10, place du Général-Leclerc qui a perdu son revêtement. Cette maison présente d'autre part de nombreuses caractéristiques du bâti de l'Avesnois, et plus particulièrement quercitain, au XVIIIe siècle : elle a conservé une partie de son rez-de-chaussée montrant l'utilisation de moellons de grès en soubassement, l'alternance de brique et de moellons de calcaire pour les pieds-droits, l'arc segmentaire et l'appui mouluré des baies, la réalisation en calcaire des cordons larmiers, du bandeau couvrant chaque niveau de baie et la corniche sommitale moulurée.

Un autre exemple est le soubassement de la maison n°10, rue Fournier : une partie de la façade d'origine a été conservée et présente un soubassement enduit à motifs de faux appareil. Il est probable que cet aspect du bâti soit proche de l'état d'origine. En effet, il était d'usage, afin d'embellir et de protéger les façades, de les badigeonner ou de les recouvrir d'enduits simples à base de matériaux locaux (comme l'enduit nid d'abeille) en cas de petits moyens ou, lorsque l'on disposait d'un budget plus conséquent, de les recouvrir en donnant à l'enduit des formes reprenant celles de la pierre.

La présence de vitrine au rez-de-chaussée de la plupart des autres maisons ne permet pas de savoir quel était le matériau utilisé en soubassement.

Au-dessus des vitrines, toutes les façades sont enduites. Trois présentent un décor de bossage plat continu (4, place Leclerc, 10 et 16 rue Fournier) et quatre un faux appareil (2, place Leclerc, 28 et 30, rue Joffre) avec des refends marqués pour la dernière située 6, rue Thiers. Enfin, certaines ont conservé en partie haute l'enduit nid d'abeille typique du XVIIIe siècle (5 et 11, rue Thiers). La maison n°3, rue Thiers en montre une utilisation originale : il recouvre les tables saillantes avec coins rentrants qui occupent les trumeaux et la place des baies du troisième niveau. Le reste de la façade est recouvert d'un enduit lisse. Cette mise en œuvre de l'enduit nid d'abeille sur des tables saillantes à coins rentrants est également celle visible sur le n°38, rue Joffre.

Les décors

Les décors des façades dépendent de la période à laquelle la maison a été faite ou refaite : classique pour le n°29, rue Joffre qui date de la fin du XVIIIe siècle avec ses guirlandes de feuilles de laurier et ses draperies au-dessus des baies, mais néo-classique pour les grandes guirlandes de fleurs (fleurs, feuilles et branches d'acanthe et d'olivier) autour de l'agrafe à volute ; corniche sommitale décorée de triglyphes et métopes du n°2, rue Thiers refait après la Première Guerre mondiale ; d'inspiration égyptienne pour le n°18, rue Fournier reconstruit entre les deux guerres (ainsi que l'attestent les cartes postales anciennes) ; agrafe baroque et enduit nid d'abeille hérités de la première moitié du XVIIIe siècle pour la partie haute de la façade n°5, rue Thiers... Ces maisons concentrent l'essentiel des décors portés repérés dans le bâti intra-muros du Quesnoy puisque seules neuf maisons portant un décor rapporté ont été repérées et que deux sont des maisons à pignon sur rue du XVIIIe siècle.

Les agrafes des baies sont également des supports pour le décor. Ainsi, six maisons (1-3, place Saint-Michel ; 10, rue Fournier ; 2, 3, 5 et 11, rue Thiers) présentent des motifs baroques, dans le genre de ceux inventés par le Rosso pour le château de Fontainebleau - alors qu'il n'y a pas plus de 20 maisons à en arborer dans tout le Quesnoy intra-muros. Les maisons situées aux numéros 2 et 4, place Leclerc ont quant à elles des agrafes trapézoïdales décorées de glyphes. Enfin, la maison située au 54, rue Joffre est la seule à présenter des agrafes décorées de pointes de diamant. Les baies peuvent également être décorées d'un linteau faux appareil en chute s'achevant par des gouttes (2, place Leclerc ; 20 et 22, rue Fournier ; 28, rue Joffre). Ce décor ne concerne que 26 autres maisons intra-muros.

Le cas particulier des ateliers

Deux ateliers et entrepôts présentent un pignon sur rue. Ils datent de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle.

Le premier est situé 4, rue Brancion (IA59005697). Il est reconstruit après la Première Guerre mondiale. Le choix d'une façade avec pignon pour l'atelier est sans doute ici une volonté de rappeler l'histoire de la ville car aucune contrainte technique ni nécessité d'insertion dans un bâti présentant des formes architecturales identiques ne justifie l'adoption de cette forme architecturale.

L'autre bâtiment, le seul repéré pour le du XIXe siècle, est un entrepôt (9, rue George-V). Situé perpendiculairement à la rue, il est construit entre 1817 et 1897. Il est desservi sur le côté gauche par une ruelle dont la largeur ne permet pas, à la fois la circulation des véhicules, et la manipulation de charges. Ce sont donc les façades-pignon, sur la cour comme sur la rue, qui sont percées des baies qui correspondent à un accès piéton à l'entrepôt et à un quai de déchargement. La présence d'une toiture à longs pans qui s'achève par un pignon sur rue semble une réponse bon marché à des besoins spécifiques (une toiture à longs pans est moins coûteuse qu'une toiture s'achevant par une croupe) et non la conséquence d'une volonté historiciste.

-

Typologiesarchitecture

-

Toits

-

Murs

- brique maçonnerie enduit partiel

-

Décompte des œuvres

- repérés 40

- étudiés 13

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Collection particulière. Droits réservés

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

- (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Documents d'archives

-

AD Nord : 35P1116

AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1116. Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, Justice de paix du Quesnoy, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1817 [état de section].

-

AD Nord : 35P1121

AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1121. Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, canton de Le Quesnoy est et ouest, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1897 [état de section].

Bibliographie

-

DEUDON, Jean-Marie. Mémoire en images : Le Quesnoy. Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alain Sutton, 2006, 128 p.

Documents figurés

-

Collection particulière

Rue Fournier et rue Thiers. Photographie prise après la Seconde Guerre Mondiale (coll. part.).

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.

Chercheuse de l'Inventaire général du Patrimoine culturel, Région Hauts-de-France.